このページの目次

熟年離婚で後悔しない!何十年を共にした夫婦が知るべき財産分与と老後の生活設計

「長年連れ添った夫婦だけど、もう限界…」

何十年もの結婚生活を経て、心からうんざりしてしまったり、これ以上我慢できないと感じて離婚を考える熟年夫婦が増えています。確かに、長年の苦労から解放されたいというお気持ちは痛いほどよくわかります。

しかし、熟年離婚は、若い頃の離婚とは異なる多くの複雑な問題をはらんでいます。特に、老後の生活保障や、多額になる可能性のある財産分与は、安易に決断すると後々大きな後悔につながりかねません。

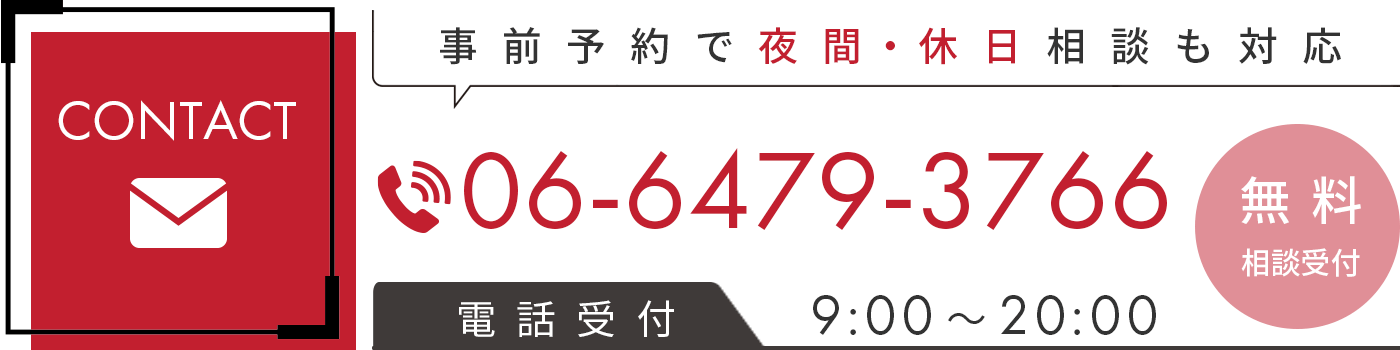

当事務所は、熟年離婚を含む男女問題に精通しており、多くのご夫婦の複雑な問題を解決してきた実績があります。今回は、熟年離婚で最も重要となる財産分与と、安心して老後を送るための扶養的財産分与について、具体的なケースを交えながら詳しく解説します。あなたの新たな人生のスタートを、安心して切れるよう、ぜひ最後までお読みください。

熟年離婚における財産分与の特殊性

離婚における財産分与は、原則として夫婦の共有財産を2分の1ずつの割合で分割します。これは熟年離婚においても変わりません。しかし、何十年も連れ添った熟年夫婦の場合、財産分与が特に難しくなる傾向にあります。

その最大の理由は、夫婦で築き上げた財産が非常に多く、多様になるためです。預貯金だけでなく、自宅、退職金、年金、株式、保険、個人の事業資産など、その評価や分割方法が複雑になることが少なくありません。

持ち家がある場合の財産分与

熟年離婚で最も大きな争点の一つが、持ち家の扱いです。

- 婚姻中に夫婦で共同購入した場合:原則として、財産分与の対象となります。

- どちらかが結婚前に購入し、婚姻中にローンを完済していた場合:その家は「特有財産」とみなされ、原則として財産分与の対象にはなりません。

- 結婚時に住宅ローンが残っていた、または婚姻中にローン返済を続けていた場合:たとえ名義が一方にあっても、婚姻期間中のローンの返済分は夫婦の協力によって築かれた財産とみなされ、財産分与の対象となる可能性があります。

夫婦の共有名義になっている財産でも、評価方法や、どちらが所有するか(または清算するか)で争われることが多く、特に株式や事業用資産など、評価が難しい財産がある場合は、専門的な知識が不可欠です。

退職金の財産分与:現物がないからこそ複雑に

「まだ受け取っていない退職金も、財産分与の対象になるの?」

はい、原則として、受け取り前の退職金も財産分与の対象となります。確かに、「将来の給付は不確実」「功労的な意味合いがある」といった理由で、財産分与の対象とすべきではないという主張がなされることもあります。しかし、退職金もまた、長年の夫婦の協力関係があってこそ得られる財産の一部とみなされるのが一般的です。

退職金の額は、原則として別居日に自己都合退職した場合に受け取れる退職金の額が基準となります。

ここで問題となるのは、退職金がまだ現金化されていないため、容易に解決できない紛争に発展する可能性があることです。将来の生活設計や老後の財産管理に直結する重要な論点であるため、慎重な検討が必要です。

熟年離婚における「扶養的財産分与」とは?老後の生活保障を考える

財産分与は、一般的に結婚から別居・離婚までの間に夫婦で共有した財産を公平に分け合うことです。通常は特別な事情がなければ、二分の一ルールが適用され、財産を半分ずつ分与することになります。

しかし、熟年離婚の場合、この「二分の一ルール」だけでは、離婚後の生活に大きな不公平が生じる場合があります。

例えば、長年専業主婦として家庭を支えてきた妻と、長年会社勤めをしてきた夫がいるケースを考えてみましょう。夫は預貯金が少なくても、離婚後に仕事を続けたり年金を受給したりすることで、以前と同様の生活を維持できるかもしれません。しかし、妻は長年のブランクから職業経験が乏しく、すぐに十分な収入を得る仕事を見つけることが困難な場合があります。そうなると、従前と同じような生活水準を維持することができず、経済的に困窮してしまう可能性があります。

このような状況は、公平性を欠くという考え方から、経済的に負担が大きくなる方が、離婚後経済的に自立できるまでの間、経済力がある方が生活費を財産分与として負担すべきではないかという考え方が実務でも用いられることがあります。これを**「扶養的財産分与」**といいます。

扶養的財産分与が認められるケース

扶養的財産分与は、以下のような場合に説得力を持つことがあります。

- 夫から突然の離婚要求があり、妻が将来の生活設計を立てる準備期間がなかった場合

- 長年の専業主婦で、離婚後にすぐに安定した収入を得ることが困難な場合

- 病気や高齢などの理由で、離婚後の経済的自立が難しい場合

裁判例でも、「扶養的財産分与は、離婚後の一方配偶者の生活を保障するために他方配偶者が一時的に援助する目的で行われるものであり、財産分与の期間は通常はそれほど長くはない」と述べられています(東京地裁平成27年1月16日判決)。また、名古屋高等裁判所の判決では、「婚姻が解消される際には、将来の生活に不安や困窮のおそれがある配偶者に対して、経済的な自立を促すために、経済的な支援や扶養が必要である」という趣旨が示されています。

このように、熟年離婚では、特に経済的に弱い立場にある配偶者の老後の生活保障という観点から、扶養的財産分与が非常に重要な論点となります。具体的な計算方法は様々ですが、婚姻費用の算定表を参考にしたり、離婚後即座に自立できない配偶者が、一定期間の生活費を求める形で交渉を進めることがよくあります。

熟年離婚を有利に進めるために弁護士に相談すべき理由

長年の共同生活の中で築き上げられた財産や資産の分配は、非常に複雑で専門的な知識が必要です。特に熟年離婚では、財産分与の額が大きくなりやすく、紛争が拡大したり、解決に時間がかかったりする傾向にあります。

私たち弁護士は、単に法律を適用するだけでなく、ご夫婦それぞれの状況を丁寧に伺い、依頼者様の人生設計に寄り添った解決策を提案します。

- 多岐にわたる財産の正確な評価:持ち家、退職金、年金、株式など、複雑な財産の評価や計算を適正に行います。

- 扶養的財産分与の必要性の主張と交渉:あなたの老後の生活保障を確保するため、扶養的財産分与の必要性を具体的に主張し、相手方と交渉します。

- 感情的になりがちな交渉の代理:長年の関係だからこそ感情的になりやすい交渉を、冷静かつ客観的に進め、あなたの精神的負担を軽減します。

- 法的手続きの代理:話し合いで解決できない場合でも、調停や審判、訴訟といった法的手続きをスムーズに進めます。

熟年離婚は、あなたの残りの人生を左右する大きな決断です。後悔のない新たなスタートを切るために、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適なアドバイスとサポートを提供し、明るい未来への一歩を共に踏み出しましょう。