こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は試行的面会交流についてお話いたします。

面会交流について、そのルールづくりが悩ましいときがあります。その際、今後の状況をどうするのか考察するため、試行的に面会交流を行うことがあります。

子の年齢が低い場合には、裁判所内の児童室を用いる場合もあります。児童室というと分かりにくいかもしれませんが、平たく言えばプレールームということを思い出していただければ分かりやすいかと思います。

そこでは、家庭裁判所の調査官が立ち合い、直接的には子が状況をどのように理解しているか及び監護子の言語表現のみならず、その表情、言葉のトーン、身振りや手振り、面接子がどのような状況理解の下で、どのような経過の中でそれが表現されたかてもらうかを検討して、今後の面会交流のあり方について話をしていきます。

また、子供の心情や親との在り方にも大きく配慮する必要がありますので、家庭裁判所の調査官は、家庭での状況や、子供の友達、先生、家庭環境影響などによって、素直な心情を理解することに努めていきます。子に絵を描かせたり、簡単なテストを施すことなどを面接補助手段として用いることもありますが、いずれも、子の調査を行うについては、調査自体が子の利益を守り、福祉を生現するものでなければならず、細心の注意が必要であるとされています。

子への現実の影響が見込まれる調査であるから、子の福祉への配慮の必要性はより高く、調査の必要性の十分な吟味、調査の子への影響の有無、内容及び程度の十分な吟味並びに調査方法の吟味が必要であり、このあたりで悩ましいときは代理人弁護士にきちんと相談するなど、しっかりとした対策をとらないといけないと私自身は思っています。

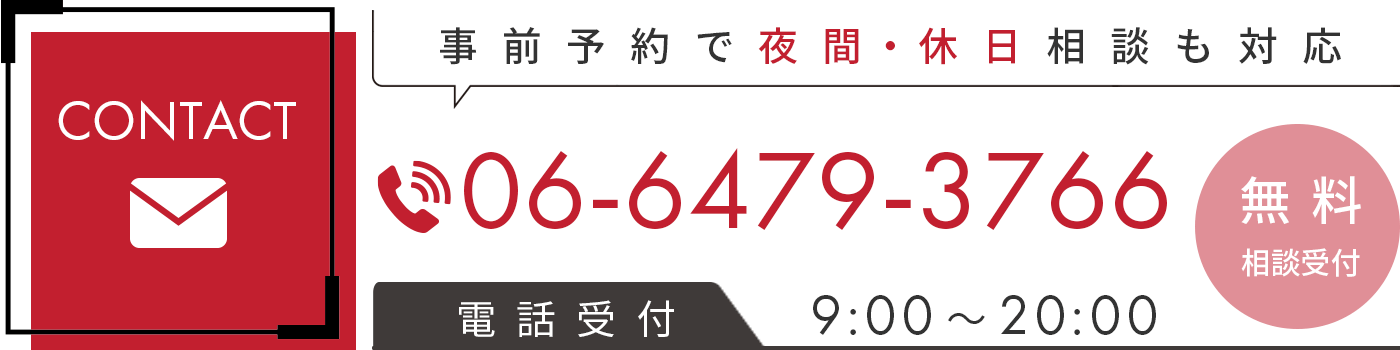

この場面でお悩みの方でもご相談はのります。代理人をしっかりつけて対応することが望ましいので、お困りの方はご相談ください。