弁護士法人かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条健人です。

今回は、離婚を考える女性が抱えることの多い不安や疑問について、Q&A方式で具体的にお答えします。

このページの目次

相談例1:相手と話したくありません。どうすればよいですか?

回答:弁護士を代理人に立てるのが一番です。

離婚協議や調停の段階で弁護士を代理人に立てることで、相手と直接話す必要は基本的になくなります。

当事務所では、ご依頼を受けたらまず、弁護士名で受任通知という手紙を相手方に送ります。その中には、「私が〇〇さんの代理人に就任したので、今後の離婚や婚姻費用に関する協議はすべて私に直接連絡してください。ご本人には一切連絡や訪問をしないでください」という旨を伝えます。

これにより、相手との直接的なやり取りが不要となり、精神的に安定した生活を取り戻すことができます。

相談例2:別居したいのですが、「同居義務」に違反しませんか?

回答:法的強制力はありませんので、ご安心ください。

民法第752条は、夫婦に同居、協力、扶助の義務を定めています。そのため、別居をためらう方もいらっしゃるかもしれませんし、相手方から「同居義務違反だ」と主張されることもあるでしょう。

しかし、この規定はあくまで一般的な夫婦の義務であり、個人の意思に反して同居を強制できるものではありません。裁判所の手続きでも、意に反する同居を強制されることはありませんので、ご安心ください。また、民法はあくまで私人間の権利義務を定めたものであり、同居義務に違反したからといって犯罪になるわけではありません。

相談例3:別居中なのに、夫が生活費を払ってくれません。どうすればよいですか?

回答:婚姻費用を請求しましょう。

別居中であっても、夫婦はお互いを扶養する義務があります。そのため、収入の多い方が少ない方に対して、相手と同じ程度の生活水準が保てるように生活費を支払う必要があります。これを婚姻費用分担請求といいます。

婚姻費用の金額は、裁判所が公表している算定表を基に算出するのが一般的です。算定表は、夫婦双方の収入、子どもの数と年齢によって目安となる金額を示しています。しかし、収入金額に争いがあったり、個別の事情を考慮する必要があったりする場合もあります。

当事務所では、ご相談いただいた方の個別の状況に応じて、婚姻費用の概算を算出し、具体的な請求方法をアドバイスします。

相談例4:婚姻費用を払ってほしいのですが、具体的にはどうしたらよいですか?

回答:速やかに婚姻費用分担調停を申し立てましょう。

もし夫が話し合いに応じず、生活費を支払ってくれない場合は、すぐに家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。

調停を申し立てておけば、万が一、調停で合意ができなくても、自動的に審判に移行し、裁判所が支払いを命じてくれるため、支払いを受けられる可能性がかなり高くなります。

ただし、婚姻費用は調停を申し立てた月からの分しか請求できません。そのため、支払われない場合はできるだけ早く申し立てることが重要です。

当事務所にご依頼いただければ、弁護士名で夫に婚姻費用を請求するとともに、支払いが期待できないと判断した場合は、速やかに調停を申し立てます。それでも夫が支払わない場合は、夫の給与などを差し押さえる手続きも可能です。

相談例5:離婚の話し合いが進みません。どうすればよいですか?

回答:弁護士を立てて、冷静な交渉を行いましょう。

当事者同士で離婚協議を行うと、どうしても感情的な対立に陥りがちです。しかし、離婚協議で重要なのは、冷静に、一つ一つの条件について客観的に話し合うことです。

弁護士を代理人として立て、弁護士を通して相手と交渉することで、感情的なやり取りに振り回されることなく、法律的に重要なポイントに絞って話し合いを進められます。これにより、話し合いが停滞することなく、スムーズな解決を目指すことができます。

最後に

離婚を考えるとき、多くの不安や疑問が浮かぶのは当然のことです。特に、相手との直接のやり取りや、お金、子どものことなど、一人で抱え込むには重すぎる問題も少なくありません。

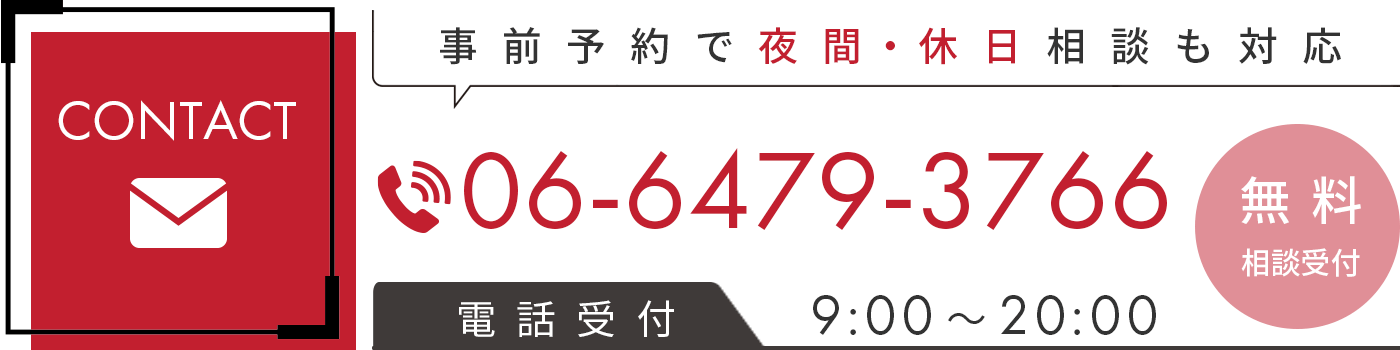

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪市西区を拠点に、離婚問題で悩む女性を数多くサポートしてきました。