コラム

不倫されたあなたに起こりうる問題と対処法

不倫されたあなたに起こりうる問題と対処法

配偶者の不倫は、まるで青天の霹靂。深く傷つき、今後の生活への不安で押しつぶされそうになるのは当然です。しかし、不倫によるトラブルは、不倫をした側だけに降りかかるものではありません。今回は、不倫をされたあなたに起こりうるトラブルと、その対処法について詳しく解説します。

予期せぬ苦しみ…不倫された側に起こりうる2つのトラブル

不倫の被害に遭われた方は、精神的な苦痛に加え、以下のようなトラブルに見舞われる可能性があります。

1. 不倫相手からの嫌がらせ

信じられないかもしれませんが、配偶者の不倫相手から嫌がらせを受けるケースがあります。

- 具体的な嫌がらせの例

- 突然自宅に押しかけ、不倫の事実を告げ口する

- 「早く離婚してほしい」などと迫る

- 非通知やSNSなどで執拗に連絡してくる

- あなたの職場や家族に不倫の事実を暴露する

これは、不倫相手が配偶者との関係継続を強く望んでいたり、あなたとの離婚を望んでいたりする場合に起こりやすいです。嫉妬や憎しみが、あなたへの攻撃的な行動に繋がってしまうのです。

もし嫌がらせを受けた場合の対処法

このような悪質な嫌がらせは、エスカレートするとストーカー行為に発展する可能性もあります。身の危険を感じたら、ためらわずに警察に相談しましょう。証拠となる連絡や訪問の記録は、しっかりと保存しておくことが重要です。弁護士に相談することで、法的措置を含めた対応を検討することも可能です。

2. 配偶者からの離婚要求

不倫をした側である配偶者から、まさかの離婚を要求されるケースも存在します。

- 配偶者が離婚を要求する理由

- 不倫相手と別れたくない、再婚したい

- 不倫が発覚したことへの逆ギレ

- あなたとの関係修復を諦めている

しかし、法律上、不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められていません。婚姻関係を破綻させた責任がある側からの身勝手な離婚は、簡単には認められないのです。

有責配偶者からの離婚が認められるための厳しい条件

例外的に、有責配偶者からの離婚が認められるのは、以下のすべての条件を満たす場合に限られます。

- 長期間の別居が続いている:一般的に5年以上の別居期間が必要とされています。

- 未成熟な子供がいない:経済的・精神的に自立していない子供がいないこと。

- 離婚によって、不倫された側が経済面などで極めて過酷な状況に置かれない:離婚後の生活に困窮するおそれがないこと。

これらの条件から考えると、不倫された側が経済的に不安定であったり、幼い子供がいる場合は、離婚を拒否できる可能性が高いと言えます。

精神的ダメージは計り知れない

それでも、配偶者の裏切りという精神的苦痛に加え、さらに離婚まで要求されるとなると、その精神的ダメージは計り知れません。一人で悩まず、信頼できる友人や家族、弁護士に相談し、あなたの気持ちを整理することが大切です。

決して泣き寝入りしないで!あなたのための対処法

不倫は、あなたに大きな傷跡を残します。しかし、決して一人で抱え込まず、適切な対処をとることで、事態を打開することができます。

- 信頼できる人に相談する:まずは、あなたの辛い気持ちを誰かに打ち明けましょう。友人、家族、カウンセラーなど、信頼できる人に話を聞いてもらうだけでも心が楽になることがあります。

- 証拠を集める:不倫の事実を示す証拠(写真、メール、SNSのやり取り、ホテルの領収書など)は、慰謝料請求や離婚交渉において重要な武器となります。

- 弁護士に相談する:法的な知識や交渉の経験を持つ弁護士に相談することで、あなたの権利を守り、有利な解決を目指すことができます。慰謝料の請求、離婚の手続き、不倫相手からの嫌がらせへの対処など、具体的なアドバイスやサポートを受けることができます。

- 冷静に今後のことを考える:感情的になるのは当然ですが、今後の生活設計や子供のことなど、冷静に考える時間を持つことも大切です。

不倫は許される行為ではありません。あなたは被害者であり、毅然とした態度で対応する権利があります。決して泣き寝入りせず、あなたのための最善の道を探しましょう。

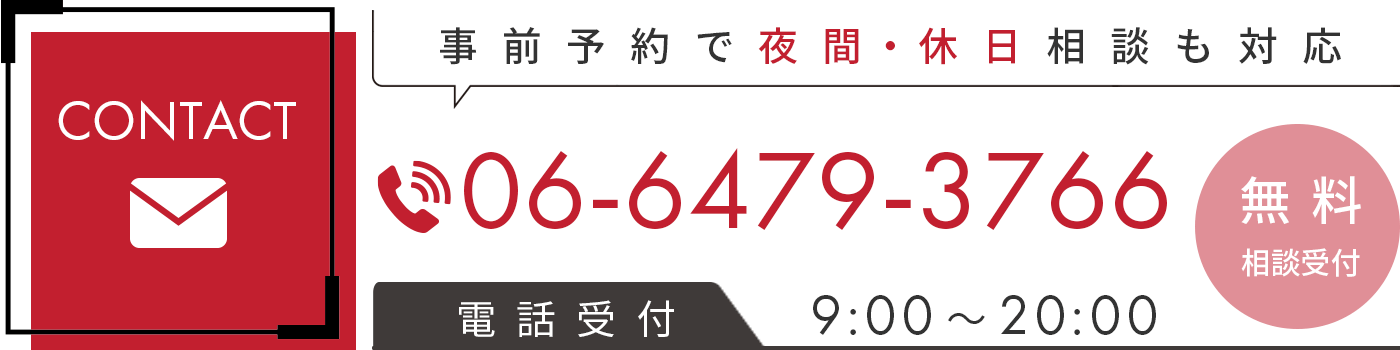

かがりび綜合法律事務所では、不倫問題を抱えるあなたに寄り添い、親身にサポートいたします。一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの勇気ある一歩を、私たちがお手伝いします。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所

- 所在地:大阪府 大阪市西区

- 離婚、男女問題、不倫慰謝料請求に注力

- 初回相談無料

「いいね!」やシェアで、悩んでいる誰かの力になるかもしれません。ぜひご協力ください。

#かがりび綜合法律事務所 #弁護士 #離婚 #不倫 #慰謝料 #慰謝料請求 #不倫トラブル #大阪 #無料相談

法律監修(慰謝料)

かがりび綜合法律事務所広報担当です!

事務所にて法律監修をさせて頂いております!

有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です!

今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!

そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。

ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!

https://clamppy.jp/rikon/column/isharyo/167

夫婦喧嘩が絶えないあなたへ|離婚という選択肢と後悔しないための賢い進め方

代表弁護士の野条です。離婚弁護士として、夫婦喧嘩を理由とする離婚について、解説いたします!

もう限界…夫婦喧嘩が絶えないあなたへ|離婚という選択肢と後悔しないための賢い進め方

「また、あの人ときちんと話せなかった…」

「どうしていつもこうなっちゃうんだろう…」

些細なことから始まって、激しい口論になる夫婦喧嘩。

仲の良い夫婦でも喧嘩をすることはありますが、それが頻繁になり、お互いを傷つけ合うような言葉が飛び交うようになると、夫婦関係は深刻な状況を迎えているのかもしれません。

この記事では、夫婦喧嘩を理由に離婚を考えているあなたへ、離婚という選択肢と、後悔しないための賢い進め方について、離婚弁護士である私が解説します。

1. 夫婦喧嘩は離婚理由になる?

結論から言うと、夫婦喧嘩そのものが直接的な離婚理由として認められることは難しいのが現状です。しかし、喧嘩の背景にある様々な要因、例えばDVやモラハラ、生活費を渡さないなどの行為は、民法で定められた離婚理由に該当する可能性があります。

2. 離婚を考え始める前に

感情的になっている時は、冷静な判断ができません。まずは、第三者に相談したり、カウンセリングを受けたりするなどして、客観的な視点を取り戻しましょう。また、日記やボイスレコーダーなどで、夫婦喧嘩の状況を記録しておくことも大切です。

3. 離婚を決意した場合の進め方

離婚には、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。まずは夫婦で冷静に話し合い、合意を目指すことが大切です。話し合いが難しい場合は、調停や裁判といった法的手段を検討しましょう。

4. 後悔しないための賢い進め方

離婚は、人生における大きな決断の一つです。後悔しないためには、感情的にならず、冷静に、そして慎重に進めることが重要です。弁護士などの専門家に相談しながら、自分にとって最善の選択をしましょう。

5. 最後に

夫婦喧嘩は、夫婦関係を見直す良い機会でもあります。しかし、修復が難しいと感じたら、一人で悩まず、私たちのような専門家にご相談ください。あなたの新しいスタートを、私たちは全力でサポートします。

このブログ記事が、あなたの悩みを解決する一助となれば幸いです。

音声概要を生成

【大阪の親権裁判】共働きの母親が協力的な夫を相手に親権を獲得した戦略【中高生の親権】

👩👦👦【大阪の親権裁判】共働きの母親が協力的な夫を相手に親権を獲得した戦略【中高生の親権】

皆さん、こんにちは! 大阪の親権問題・離婚裁判に強い弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条健人です。

「夫も子育てに協力的だったけど、私でも親権を獲得できる?」 「中学生や高校生の親権争いって、裁判でどうなるの?」

婚姻期間が長く、夫も子育てに積極的だった場合、親権争いは長期化し、裁判に移行するケースが多くなります。特に中高生の場合、子の意思や別居後の監護継続性が重要視されるため、戦略的な立証が不可欠です。

今回は、婚姻期間15年以上、会社員として働きながら子育てを担ってきた40代女性が、夫との親権争いで裁判まで進んだ結果、無事に長男(高校生)と次男(中学生)の親権を獲得した戦略的な解決事例をご紹介します。

1. 親権争いが裁判へ移行した理由:「積極的な夫」という壁

ご依頼者様は40代の会社員で、15年以上の婚姻期間中、家事や子育てを中心に行ってきました。しかし、夫も全く非協力的ではなく、学校行事への参加や、土日の子どもとのお出かけなど、良好な父子関係を築いていました。

お互いが親権を強く希望したため、調停は決裂し、親権を巡る争いは裁判へと移行しました。

💡 弁護士の初期戦略:安全な別居と監護実績の積み重ね

- 別居の開始: ご依頼者様が夫との生活に強いストレスを感じていたこと、また生活力(会社員としての収入)があったことから、お子さんを連れて別居を開始するようアドバイスしました。

- 監護継続性の確立: 別居後、すぐに夫側から調停が申し立てられましたが、この間にご依頼者様は子どもたちとの監護実績を着実に積み重ねました。親権争いにおいて、「監護継続の原則」は母親の親権獲得にとって最も強力な武器となります。

2. 裁判で親権を勝ち取るための**「立証」**戦略

裁判では、調停のように話し合いではなく、書面と証拠による徹底的な立証が求められます。

📄 弁護士の裁判戦略:過去の実績と将来の計画を徹底展開

弁護士は、以下の3つの要素を体系的に主張・立証しました。

- 同居中の「主たる監護者」の立証:

- 家事や子育てをご相談者様が中心に行ってきた事実を、具体的な記録や証拠で立証。夫の協力的な姿勢を認めつつも、日常的な養育看護の根幹を担ってきたのが母親であると主張しました。

- 別居後の「監護継続性」の立証:

- 別居後の子どもたちの生活状況、学校生活、精神的な安定に支障がないこと、そしてご依頼者様の養育看護が適切に行われていることを書面や調査官調査の結果を基に立証しました。

- 将来の「養育看護計画」の展開:

- 親権獲得後も、子どもたちの将来を見据えた進学や教育、生活環境について、具体的な養育看護計画を書面で作成・展開しました。裁判官に、「この母親こそが、子どもたちの未来を任せられる」という心証を与えることが重要です。

3. 解決の成果:裁判官の心証開示による親権獲得

この戦略的かつ徹底的な立証の結果、裁判の途中で裁判官からご依頼者様に寄り添った心証開示を受けることができました。これは、「裁判所が母親への親権付与に傾いている」という非常に有利なサインです。

- ✅ 長男・次男の親権を獲得し、離婚が成立。

- ✅ 協力的な夫を相手にした困難な裁判を勝利で収め、ご依頼者様の希望通りの解決を実現。

親権争いでは、「どちらがより良い親か」ではなく「どちらの環境で育てることが子どもの利益に叶うか」が問われます。別居というリスクを取る決断と、それに続く弁護士の緻密な戦略が、親権という最も大切な権利の獲得に繋がりました。

4. 大阪で親権裁判・共働き離婚にお悩みの方へ

夫も協力的な場合、親権獲得には、冷静かつ客観的な立証が必須です。特に裁判では、弁護士の経験と立証力が結果を左右します。

大阪市内で親権・離婚裁判の弁護士をお探しなら、私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

- 親権に有利な戦略的別居のアドバイス。

- 監護実績の記録方法から養育計画の作成まで、裁判で勝つための徹底サポート。

- 中高生の子の意思を尊重しつつ、母親の親権を法的に最大限に主張します。

親権を諦める必要は一切ありません。あなたの子どもへの深い愛情を、法的な主張に変え、大阪の弁護士が親権獲得を全力でサポートいたします。初回相談無料です。お気軽にご相談ください。

【初回相談無料】親権裁判・共働き離婚のご相談はこちらへ 弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人

【30代女性・親権獲得の成功事例】婚姻5年の会社員が調停で子の監護実績を立証し、親権と離婚を早期成立させた弁護士の戦略

【30代女性・親権獲得の成功事例】婚姻5年の会社員が調停で子の監護実績を立証し、親権と離婚を早期成立させた弁護士の戦略

皆さん、こんにちは! 大阪で親権・離婚調停を専門とする弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条健人です。

「婚姻期間が短いけど、親権を獲得できるか不安…」 「会社員として働きながら、親権を取るための調停の進め方が知りたい」

親権の判断において、婚姻期間の長さや共働きであるかは決定的な要素ではありません。最も重要視されるのは**「子の監護養育を誰が中心となって行ってきたか」という「監護実績」**です。

今回は、婚姻期間5年の30代女性(会社員)が、弁護士による詳細な監護実績の主張と調停戦略によって、子の親権を獲得し、離婚を早期に成立させた成功事例をご紹介します。

1. 親権獲得への最大の壁:「主たる監護者」の立証

ご依頼者様は30代の会社員で、婚姻期間5年でお子さんがいらっしゃいました。親権を獲得して夫と離婚したいという強いご希望をお持ちでした。

親権争いでは、別居が先行している場合、監護継続の原則(現状の監護者を変えるべきではないという考え方)が働きますが、同居中に調停で争う場合や、別居直後の場合は、「主たる監護者」、つまり**「日常的な子どもの世話を中心になって行ってきたのは誰か」を詳細に立証することが不可欠**になります。

💡 弁護士の戦略:調停の場での**「監護実績」の詳細化**

離婚調停を有利に進めるため、弁護士は以下の点に注力して準備を進めました。

- 調停の申立: 子の親権獲得と離婚を求める調停を家庭裁判所に申し立てました。

- 証拠の収集: 日常の子育てに関する詳細な記録(例:送迎の担当、夜間の対応、病院の受診履歴、学習・習い事の管理など)を体系的にご依頼者様と一緒に整理しました。

2. 調停での緻密な主張:「母親の監護」を可視化する

調停委員や裁判官が親権の心証を形成する上で、単なる「私がやっていた」という主張ではなく、「具体的に、夫と比較して、どの程度、どの場面で監護養育を主導していたか」を説得力をもって示す必要があります。

📝 弁護士の主張:詳細を尽くした調停申立書の作成

弁護士は、ご依頼者様が夫よりも子の監護養育を主に行っていた実績について、時系列や具体的な事実を詳細に主張しました。

- 生活面: 毎日の食事・入浴・就寝の準備と実行を誰が行っていたか。

- 健康管理: 体調不良時の看病、予防接種や定期検診への帯同実績。

- 教育・学習: 幼稚園や学校との連絡、宿題や習い事の管理実績。

- 別居後の環境: 会社員として経済力があることに加え、親権獲得後の養育環境(住居、サポート体制など)を明確に提示。

この詳細な主張により、調停委員はご依頼者様が**「子の主たる監護者」であることを客観的に理解**しました。

3. 解決の成果:親権獲得と離婚成立の早期実現

調停の場で弁護士が監護実績を明確に立証したことで、親権に関する心証はご依頼者様に有利に傾きました。その結果—

- ✅ 子の親権を獲得。

- ✅ 離婚も無事に成立。

調停の段階で親権の主張が成功したため、裁判に移行することなく早期に解決を実現できました。会社員として多忙なご依頼者様の時間的・精神的負担を最小限に抑え、新しい生活へのスムーズな移行をサポートできました。

4. 大阪で親権獲得を目指す30代女性の会社員の方へ

親権獲得は、調停の最初の申立書と期日の主張で、勝敗が決まると言っても過言ではありません。「監護実績」をいかに、具体的に、客観的に立証するかが鍵です。

大阪市内で親権・離婚調停の弁護士をお探しなら、私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

- 監護実績の徹底的なヒアリングと証拠化。

- 調停委員が納得する詳細かつ説得力のある書面作成。

- 会社員としての経済力も有利な親権主張に繋げる戦略。

あなたの子どもへの愛情と日々の努力を法的に最大限に評価し、親権獲得と新たな人生への出発を大阪の弁護士が強力にサポートいたします。初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。

【初回相談無料】親権獲得・調停のご相談はこちらへ 弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人

離婚不受理届?

【離婚を考えているあなたへ】離婚届不受理申出、賢く使って後悔しない離婚を!

「離婚したいけど、まだ話し合いがまとまっていない…」 「相手が勝手に離婚届を提出してしまわないか不安…」

もしあなたがそんな悩みを抱えているなら、「離婚届不受理申出」という制度を知っておくことが大切です。

この制度は、あなたの意思に反して離婚届が受理されることを防ぎ、あなたの権利を守るためのもの。

今回は、離婚届不受理申出の有効な活用シーンと、手続きの方法をわかりやすく解説します。

離婚届不受理申出とは?

離婚届不受理申出とは、市区町村役場に申し出ることで、自分が提出しない限り離婚届を受理しないようにしてもらう制度です。

これにより、離婚に関する話し合いがまとまるまで、またはあなたの気持ちが固まるまでの間、安心して時間をかけることができます。

こんな時に使える!離婚届不受理申出の活用シーン

- 離婚の話し合いをじっくり進めたい

- 離婚の条件(財産分与、親権、養育費など)について、納得いくまで話し合いたい場合に有効です。

- 感情的になって相手が先に離婚届を提出してしまうことを防ぎます。

- 勝手に親権を決められたくない

- 離婚には合意していても、親権についてはまだ決めかねている場合に有効です。

- 相手が自分を親権者として勝手に離婚届を提出することを防ぎます。

- 離婚するかどうかまだ迷っている

- 離婚の意思がまだ固まっていない場合、冷静に考える時間を持つために有効です。

- 後から「やっぱり離婚したくなかった」と後悔する事態を防ぎます。

離婚届不受理申出の手続き方法

手続きは簡単ですが、いくつか注意点があります。

- 必要なもの:

- 離婚届不受理申出書

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 申出場所:

- 本籍地または住所地の市区町村役場

- 原則として本人が窓口で行う必要があります。

- 注意点:

- 郵送や代理人による申出は、原則として認められていません。

- 一度提出した申出は、取り下げるまで有効です。

まとめ

離婚届不受理申出は、あなたの権利を守り、後悔しない離婚をするための賢い選択肢です。

もしあなたが離婚について少しでも不安を感じているなら、この制度の利用を検討してみてください。

この情報が、あなたの未来を切り開く一助となれば幸いです。

もしこの記事が役に立ったと感じたら、ぜひ「いいね!」やシェアをお願いします。

#離婚 #離婚届不受理申出 #離婚弁護士 #親権 #養育費 #財産分与

このブログ記事が、離婚を考えている方々の助けとなり、多くの「いいね!」に繋がることを願っています。

【弁護士解説】DV・モラハラがあった場合の「面会交流」はなぜ制限されるのか?

【弁護士解説】DV・モラハラがあった場合の「面会交流」はなぜ制限されるのか?

こんにちは!

大阪市西区本町の弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士の野条健人です。

離婚や男女問題において、面会交流は子どもの健やかな成長のために重要ですが、過去にDV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラがあった場合、その実施は極めて慎重に判断されます。

「子どもをDV加害者に会わせたくない」「元配偶者と顔を合わせるのが怖い」―こうした監護親(子どもと暮らす親)の恐怖心や不安は、法的にどのように考慮されるのでしょうか?

今回は、裁判所の判断基準に基づき、暴力やDVが面会交流に及ぼす影響について詳しく解説します。

1. 子どもへの直接の暴力・恐怖心

非監護親(子どもと離れて暮らす親)が子ども自身に暴力を振るっていた場合、その面会交流の可否は、主に子どもの抱く恐怖心の強さによって判断されます。

- 子どもが非監護親に対し、強い恐怖心を抱いており、これによって面会交流を拒否しているような場合は、面会交流は認められません 。裁判例では、父から包丁や模造刀で脅され、面会を拒否した子の意向が強固なため、面会交流を禁止すべき特段の事情があるとされた事例があります 。

- ただし、過去の暴力の程度が軽度で、非監護親の反省や子どもの意向によっては、面会交流が認められることもあります 。

2. 監護親(配偶者)への暴力・モラハラの影響

子ども自身に直接の暴力がなかったとしても、

監護親に対する暴力やモラハラがあった場合、その影響は子どもに及んでいるのが通常です 。

(1) 子どもへの影響:恐怖心と嫌悪感

暴力を直接目撃していない場合でも、多くの子どもはその事実を知り得るため、非監護親に対し

恐怖心や嫌悪感を抱くことがあります 。これらの感情は、子ども自身が暴力を受けたのと

同様に考慮されることとなります 。

(2) 監護親の恐怖心と心理的負担

裁判所が面会交流を認めにくい最大の理由の一つは、監護親が抱く

強い恐怖感や心理的負担です 。

- 強度の暴力は原則不可: 監護親が非監護親の暴力によって強い恐怖感を抱いている場合、面会交流は認めにくいとされ、強度の暴力がある場合には、原則的に面会交流は認められないといってよいでしょう 。

- 交渉力の欠如: 暴力を受けた監護親に恐怖心等があれば、非監護親と対等に交渉を行う力関係がなく、適切な面会交流を行うことができないため、子の利益とならないと判断されます 。

- 子の利益を害する結果: 過去の暴力等が原因で、面会交流を実施することが監護親に大きな心理的負担を与え、その結果、子の利益を害する場合は、面会交流は認められません 。この精神的負担は、子の安全への不安や、過去の出来事を想起しての不安の増幅など、一概に低いとは言えません 。

- モラハラも同様: 直接の暴力でなくても、物を壊したり、罵声を浴びせるなどによって監護親に恐怖心や心理的負担を与えた場合も同様に考慮されます 。過去のDVにより、監護親がPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断された事例も存在します 。

3. 保護命令(DV防止法)が発令されている場合

非監護親に対して

保護命令が発令されている場合、その存在を前提として面会交流のあり方を考えることになります 。

特に、保護命令が

子への接近禁止命令をも発している場合は、その効力が存在する期間(6か月間)は、面会交流を認めることはできません 。

DV・モラハラ案件こそ、離婚・男女問題に強い弁護士へ

DVやモラハラが絡む面会交流の事案は、感情的な対立が激しく、法的に複雑な判断が求められます。

「自分は我慢するしかない」と思い込んでいる方が非常に多いですが、理不尽な扱いを受けている方が我慢する必要は全くありません。

私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪市西区本町を拠点に、あなたの心に寄り添い、法的な知識と経験をもって、以下の点からあなたとお子様の未来をサポートします。

- 適切な証拠の整理: 過去の暴力やモラハラが子の利益を害することを証明するための証拠(診断書、カルテ、メール、日記など)を整理し、調停・裁判に臨みます。

- 強固な交渉: 監護親の恐怖心や心理的負担を法的に強く主張し、面会交流の禁止や制限を求めます。

DVやモラハラでお悩みの方は、一人で行動する前に、まず一度ご相談ください。あなたの未来のために、私たちが全力で闘います。

#面会交流 #DV #モラハラ #離婚 #親権 #暴力 #虐待 #保護命令 #弁護士 #大阪 #大阪市 #大阪市西区 #本町 #野条健人 #かがりび綜合法律事務所 #夫婦問題

【妻側:自宅獲得🏠】夫の持ち分をすべて得て、子どもとの生活基盤を守り抜いた離婚事例

【妻側:自宅獲得🏠】夫の持ち分をすべて得て、子どもとの生活基盤を守り抜いた離婚事例

こんにちは!

大阪市西区本町、弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士の野条健人です。

「夫の態度が冷たい」「女性の影があるかもしれない」「このままではいけないけれど、子どもと家のことが不安で一歩踏み出せない…」

こうした悩みを抱えている女性は非常に多くいらっしゃいます。特に、離婚後の「住む場所」と「経済的な安定」は、女性が離婚に踏み切る上で最大の壁となりがちです。

今回は、夫からの別居宣告という状況の中で、弁護士のサポートにより、自宅(居住する家)の夫の持ち分をすべて獲得し、お子さんとの生活基盤を盤石にして離婚を実現された40代女性の解決事例をご紹介します。

事例紹介:別居を切り出された40代女性、自宅の完全獲得へ

【依頼主】 40代 女性(兵庫県在住) 【婚姻期間】 15年 【子ども】 あり

相談前の状況:夫の態度悪化と女性の影

ご相談者様は、15年の婚姻期間中、夫とお子さんと共に暮らしていました。しかし、次第に夫の妻に対する当たりが強くなり、夫婦間のすれ違いが深刻化していきました。

さらに、ご相談者様が疑っていた通り、夫には女性の影があり、ついに夫から別居を切り出されるという最悪の事態に直面しました。今後どうしたら良いのか全く分からず、不安と混乱の中で当事務所へご相談されました。

弁護士の対応:生活費確保と自宅獲得の二段構え

ご相談者様は当初、不安でどうすべきか決めかねていらっしゃいました。私たちは、まずじっくりとお話を伺い、心の交通整理を行うとともに、ご希望と争点となり得る部分を明確にしました。

最も大きな懸念は、「生活費の確保」と「子どもとの自宅での生活継続」でした。

- 生活費の確保(婚姻費用請求) 夫婦には互いに助け合う義務(生活保持義務)があります。夫からの別居の申し出があり、ご依頼者様の収入が少ない状況を鑑み、まずは生活費を確保するため、離婚と婚姻費用請求の調停を同時に申し立てました。これにより、夫は調停成立まで生活費(婚姻費用)を支払い続けることになりました。

- 自宅の持ち分獲得(財産分与・慰謝料) 慰謝料請求も可能でしたが、ご依頼者様が何よりも望んでいたのは「子どもと住み慣れた家で安心して暮らすこと」でした。そこで、夫の有責行為(女性の影)に対する慰謝料請求権を、**「財産分与として、居住する家の夫の持ち分を全て譲り受ける」**という形で解決する戦略を取りました。

解決結果:自宅を完全獲得し、生活基盤を確保!

調停での粘り強い交渉の結果、ご依頼者様の希望が全て実現しました。

- 自宅の完全所有: 慰謝料の代わりに、居住する家の夫の持ち分を全て得ることができ、ご依頼者様とお子さんの住居が完全に確保されました。

- 婚姻費用の確保: 調停成立まで夫からの生活費の支払いを受け続け、経済的な不安を解消しました。

当初、どうすべきかわからない状況だったご依頼者様ですが、ご自身の方向性や具体的な希望が見つかり、前向きに離婚を実現することができました。

弁護士 野条健人からのメッセージ:行き詰まった時こそ頼ってください

この事案で重要なのは、ご依頼者様が「自宅」という最も重要な生活基盤を、離婚条件の交渉を通じて獲得できた点です。これは、単に金銭的な慰謝料を得る以上の、未来の安心につながります。

まだ離婚を決意していなくても、弁護士に相談するうちに「やっぱり離婚したい」と決意が固まることも、逆に「離婚以外の方法で解決したい」と方向性が変わることもあります。

「解決したいけど、行き詰ってしまった…」

そんな時こそ、弁護士を頼ってください。私たちは、単に法的なアドバイスをするだけでなく、あなたの心の声に耳を傾け、あなたにとって最も負担や後悔の少ない解決を一緒に探します。

大阪府での離婚・男女問題のご相談は、大阪市西区本町のかがりび綜合法律事務所にお任せください。あなたの「新しい一歩」を全力でサポートします!

#離婚 #財産分与 #自宅獲得 #慰謝料 #婚姻費用 #別居 #夫の浮気 #女性の影 #女性相談 #弁護士 #大阪 #大阪市 #大阪市西区 #本町 #野条健人 #かがりび綜合法律事務所 #解決事例 #離婚したい #マイホーム

早期離婚+慰謝料・財産分与600万円+相場以上の養育費を獲得した事例

【妻側が圧勝!】早期離婚+慰謝料・財産分与600万円+相場以上の養育費を獲得した事例

こんにちは!

大阪市西区本町の弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士の野条健人です。

「とにかく早く離婚したい」「子どもたちのために養育費を確保できれば十分」—このようなご希望を持つ方は多いですが、慰謝料や財産分与を後回しにすることは非常に危険です。

今回は、当初「養育費だけ」と希望されていた30代女性のご依頼者様が、弁護士の適切なアドバイスと交渉により、早期離婚を実現しただけでなく、慰謝料・財産分与で合計600万円、さらに相場を上回る養育費まで獲得した、逆転勝利の解決事例をご紹介します。

事例紹介:早期離婚を望んだ30代女性の逆転劇

【依頼主】 30代 女性

【お子さん】 あり

相談の背景:離婚と養育費の確保を最優先

ご相談者様は、夫との離婚を決意されていましたが、何よりも「早期の離婚成立」と「子どもたちのための養育費の確保」を最優先されていました。慰謝料や財産分与については「後回しでいい」「少額でも仕方ない」と考えていらっしゃいました。

弁護士の対応:全ての請求を同時に行う重要性

ご依頼者様のお話を伺い、私たちはまず、「離婚時に全ての請求を同時に行うべき」とアドバイスしました。

なぜなら、慰謝料や財産分与を後回しにすると、相手方が財産隠しをするなどし、後々請求できなくなってしまう可能性があるからです。

ご依頼者様はアドバイスを受け入れ、離婚と同時にすべての金銭請求を行う方針に同意されました。

調停での戦略:財産の全開示と養育費への戦略的な組み込み

調停では、相手方(夫)は慰謝料・財産分与の額に強く反論し、低額の支払いにしか応じない態度を見せていました。

私たちは、相手方の主張に屈することなく、以下の戦略で交渉を進めました。

財産の全開示要求: 相手方(夫)に対し、すべての財産を開示させ、適正な財産分与額を算出しました。

慰謝料の組み込み: 慰謝料の支払いについて、「現時点で払える分は一括で払い、残額は養育費に上乗せして分割で支払う」という形で合意しました。

この「養育費への組み込み」は、法的な知識に基づく重要な戦略です。慰謝料の分割払いよりも「養育費の分割払い」として合意した方が、後々不払いがあった際に強制執行するときに有利になるためです。

解決結果:早期離婚、600万円獲得、相場以上の養育費

結果として、ご依頼者様は当初の希望以上の、素晴らしい解決を勝ち取りました。

早期の離婚成立!

慰謝料・財産分与で合計600万円を獲得!

一般的な相場を上回る額での養育費を獲得!

ご依頼者様は、すべての請求をまとめて行うことで、経済的な不安なく、早期に新しい人生をスタートすることができました。

野条健人弁護士からのメッセージ

この事例は、「離婚はスピードと戦略が命」であることを示しています。

「養育費さえもらえれば…」と他の権利を諦めてしまう必要はありません。弁護士にご相談いただくことで、あなたの権利を最大限守りつつ、早期の離婚を実現するための最適な道筋を示すことができます。

特に、財産分与や慰謝料請求は、相手の財産隠しを防ぐためにも、離婚前の段階で弁護士に相談することが非常に重要です。

大阪市西区本町の当事務所は、あなたの未来の経済的な安心のために、徹底的なサポートをお約束します。

熟年離婚を成功させるには?別居・住宅ローンをめぐる離婚のポイントを解説

熟年離婚を成功させるには?別居・住宅ローンをめぐる離婚のポイントを解説

熟年離婚で特に複雑になる「お金」の問題

熟年離婚は、夫婦の婚姻期間が長いため、財産分与や年金分割といった金銭的な問題が特に複雑になり、金額も高額になる傾向があります 。

財産分与は、法律上の制度であり、原則として支払いを拒否することはできません 。たとえ一方が専業主婦(夫)であったとしても、家事や育児を通して家計に貢献していたと見なされ、「2分の1ルール」に基づき、夫婦が協力して築いた財産を公平に分け合うのが基本です 。

年金分割もまた、熟年離婚において重要な要素です 。この制度は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割するもので、「合意分割」と「3号分割」の2つの方法があります 。特に、専業主婦(夫)であった期間(平成20年4月1日以降)については、相手の合意なく単独で請求できる「3号分割」制度があります 。年金分割は財産分与とは異なり、別居後の納付分も含め、離婚時の前月までが対象となるため、手続きのタイミングが重要となります 。なお、年金分割には離婚後2年以内という請求期限があるため、注意が必要です 。

別居が離婚に与える影響

別居そのものは、民法上の離婚事由にはあたりません。しかし、長期間にわたる別居は、夫婦関係がすでに破綻していると認められる根拠となり、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります 。一般的には、3〜5年程度の別居期間が目安とされていますが、不貞行為やDVといった有責行為が原因で別居に至った場合は、より短い期間でも離婚が認められる傾向にあります 。

注意すべきは、正当な理由のない家出は「悪意の遺棄」とみなされ、有責配偶者として離婚に不利な影響を与えるリスクがあることです 。別居を開始する際は、事前に相手にその意図を伝え、書面で残しておくことが賢明です 。

複雑な住宅ローン問題の解決策

夫婦で住宅ローンを組んでいる場合、離婚後も共有名義のままにしておくと大きなリスクを伴います 。もし一方が返済を滞納した場合、もう一方に返済義務が集中し、自己破産に至る可能性すらあります 。

この問題を解消するためには、主に以下の3つの方法があります。

- 借り換え: 夫または妻の単独名義で新たな住宅ローンを組み直し、元のローンを一括返済する方法です 。共有名義を解消し、家に住み続けられるメリットがありますが、単独名義での再審査には高い収入や年齢といった条件が求められるため、ハードルが高いと言えます 。

- 一括返済: 預貯金や退職金などでローンの残債を一括で完済する方法です 。ローン負担から完全に解放されるメリットがある一方、ローン残債が多い場合、現実的に資金を用意することは難しい方法と言えます 。

- 売却: 不動産を売却し、売却代金でローンを完済し、残った利益を夫婦で分け合う方法です 。ローン負担と将来のトラブルから解放されるメリットがあり、ローンが残っていても売却額が上回る「アンダーローン」の状態であれば、この方法が最も現実的でリスクが低い解決策となります 。ただし、売却価格によってはローン残債が残る「オーバーローン」のリスクがあるため、注意が必要です。