コラム

カサンドラと離婚?

毎日、一番身近な存在であるはずのパートナーから見下されたり、正論でねじ伏せられたりするのは、本当に言葉にできないほど苦しいことですよね。

「マウントを取られる」という状態は、単なるコミュニケーションのすれ違いではなく、あなたの尊厳を少しずつ削っていく**「精神的DV(モラハラ)」**の入り口である可能性が高いです。特に、共感性の欠如が原因である「カサンドラ症候群」の視点も含めて、今の状況を整理していきましょう。

1. なぜ彼は「マウント」を取るのか?その心理的背景

マウントを取る行為の裏側には、相手の**「支配欲」と「根深い自信のなさ」**が隠れていることが多々あります。

- 優位性の確認: あなたを否定することで、相対的に自分の価値を確認しようとします。

- 正論という武器: 感情を無視し、理屈(正論)だけで追い詰めることで、反論を封じ込めます。

- 「お前のため」という呪文: アドバイスの形を借りて、「お前は何もできないから俺が教えてやっている」という上下関係を固定化します。

2. カサンドラ症候群:届かない心の叫び

もし、あなたが「いくら辛さを伝えても、全く理解してもらえない」「壁に向かって話しているようだ」と感じているなら、それはパートナーに共感性の欠如(ASD的特性など)があり、あなたがカサンドラ症候群に陥っているサインかもしれません。

カサンドラ症候群とは

パートナーとの情緒的な交流が持てないことで、配偶者が孤独感、抑うつ、不安、体調不良などを引き起こす状態です。周囲からは「真面目な旦那さんなのに何が不満なの?」と思われ、さらに孤立を深めてしまうのが特徴です。

カサンドラ状態のチェック表

| 症状の分類 | 具体的なサイン |

| 精神面 | 激しい孤独感、自尊心の低下、自分が悪いと思い込む |

| 身体面 | 不眠、偏頭痛、動悸、慢性的な疲労感 |

| 関係面 | 二人きりでいるのが苦痛、会話を諦めている |

3. 「突破」するための戦略的ステップ

今の状況から抜け出し、自分を取り戻すために必要なアクションです。

① 「正論」に反論するのをやめる

相手がマウントを取ってきたとき、論理的に言い返そうとするのは逆効果です。相手は「勝つこと」が目的になっているため、議論は平行線をたどります。

- 「あなたはそう思うのね」と受け流し、心の距離を置きましょう。

② 客観的な記録(証拠)を残す

マウントや暴言が日常化しているなら、いつ、何を言われ、どう感じたかをメモしてください。

- これは後に、「婚姻関係の破綻」を証明する法的な武器にもなりますし、何より「自分は悪くない」と再確認するための鏡になります。

③ 「法律」と「心理」の両面から専門家に相談する

一人で悩んでいると、思考が相手のペースに飲み込まれてしまいます。

- 弁護士に相談して「法的に守られる権利(婚姻費用や慰謝料など)」を知る。

- カウンセラーに相談して「傷ついた心」をケアする。この両軸が、自立へのスピードを速めます。

4. 最後に:あなたは一人ではありません

「私がもっとうまく立ち回れば……」と自分を責めるのは今日で終わりにしましょう。あなたが今感じている「違和感」や「苦しさ」は、正常な反応です。

離婚という選択肢は、決して「失敗」ではなく、あなたが**「自分らしく笑える人生を取り戻すための再生」**です。

法律監修(財産分与・株)

かがりび綜合法律事務所広報担当です! 事務所にて法律監修をさせて頂いております! 有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です! 今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います! そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。 ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします 財産分与 株 https://ricon-pro.com/columns/656/

「離婚したい」…どう切り出す?「離婚してほしい」…どう応じる?最初の一歩を弁護士と踏み出す重要性

「離婚したい」…どう切り出す?「離婚してほしい」…どう応じる?最初の一歩を弁護士と踏み出す重要性|かがりび綜合法律事務所

離婚は、人生における最も大きな決断の一つです。そして、その決断を実行に移す最初のステップ、すなわち配偶者に「離婚したい」と伝えること、あるいは配偶者から突然「離婚してほしい」と言われることは、計り知れないほどの精神的な負担と混乱を伴います。

この最初の一歩をどのように踏み出すか、どのように対応するかによって、その後の離婚交渉の行方や結果が大きく左右されると言っても過言ではありません。感情的になりやすいこの重要な局面で、一人で悩んだり、衝動的に行動したりすることは、望まない結果を招くリスクを伴います。

「離婚したい」…いざ配偶者に切り出すのは、なぜこんなに大変なのか?

離婚を決意した側から、配偶者にその意思を伝えるのは、非常に大きな勇気が必要です。

- 「相手が激昂して、大げんかになるのではないか…」

- 「場合によっては、暴力を振るわれたりするのではないか…」

- 「伝えたら、生活や子どものことがどうなるか不安で、なかなか踏み切れない…」

- 「他の人を好きになってしまった場合、正直に伝えるべきか悩んでしまう…」

このような様々な恐れや不安が頭をよぎり、なかなか最初の一言が言い出せない方はたくさんいらっしゃいます。これらは、当然の悩みであり、離婚を切り出すのがいかに勇気のいる行動であるかを物語っています。

しかも、ただ単に「離婚したい」と伝えれば良いというものでもありません。より良い条件での離婚を目指すのであれば、いつ、どのように伝えるべきか、具体的に何を伝えるべきか、そしてその後の離婚協議に向けた事前準備をどうするかなど、検討すべき事項が山ほどあります。

それにもかかわらず、実際にはそのようなことを冷静に考える余裕もなく、相手との関係に耐え切れずに感情的に離婚を切り出してしまう方が少なくないというのが実情です。

しかし、離婚を切り出すという行動は、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、その後の様々な法的問題に関する交渉をスタートさせる、非常に重要な判断です。感情的な勢いだけでなく、将来を見据えた戦略が必要です。そのような重要な判断ですので、どうか一人で悩まないでください。

離婚を切り出す前に弁護士に相談すべき理由

離婚を切り出すかどうか、どう切り出すべきか迷っている方は、まず弁護士にご相談ください。ご相談のタイミングが早いほど、アドバイスできる選択肢もより広く、状況に応じた最適な戦略を立てることが可能になります。

かがりび綜合法律事務所の弁護士はいずれも離婚問題に精通しています。あなたの状況、相手方の性格、お子さんの状況などを踏まえ、離婚を切り出す適切なタイミング、相手方が受け止めやすい伝え方、事前に準備しておくべきことなど、豊富な知識や経験に基づいて具体的にアドバイスさせていただきます。離婚を切り出すという行動を起こす前にご相談いただくことで、その後の離婚交渉を有利に進めるための、最善のスタートを切ることができます。

「離婚したい」と言われた…突然の通告にどう対応すべき?

一方、配偶者から突然「離婚してほしい」と告げられた場合、大きなショックを受け、冷静さを失ってしまうのは無理もありません。「言われたからには、受け入れなければならないのだろうか…」と考えてしまう方もたくさんおられます。

特に、相手に経済的に依存している場合や、日常的に暴力や暴言で精神的に押さえつけられ、相手の言うことを聞かなければいけない関係になってしまっているような場合に、その傾向が強くみられます。そのような相手方は、こちらに落ち度が一切なくても、あたかもあなたに離婚の原因があるかのように、まことしやかに理由を述べてくることも多いでしょう。

しかし、ほとんどのケースでは、相手の述べている理由が、法律上の離婚原因(不貞行為や悪意の遺棄など)に当たるとは限りません。あなたが離婚に同意しなければ、少なくとも相手が一方的にすぐに離婚を成立させることはできないのです。

また、相手が述べる理由は表面上のもので、実際には「不倫相手と一緒になりたい」という理由であることもあります。そのような場合は、突然の通告に動揺せず、冷静な目で離婚を切り出してきた相手を見つめ、その真の意図を探る必要があります。

しかし、離婚を切り出されたショックで冷静な対応ができず、感情的に反論したり、相手のペースに巻き込まれてしまったりして、必要な証拠も取れないまま、自ら不利な状況に陥ってしまう方も少なくありません。

離婚を切り出されたら、まず弁護士に相談すべき理由

このような突然の離婚通告を受けた場合こそ、冷静に対応し、相手の真の意図を見極め、あなたの権利を守るための戦略を練る必要があります。そのような冷静な判断や戦略的な対応は、一人で悩んでいてはなかなかできません。

まずは離婚問題に精通した弁護士に相談し、あなたの状況では離婚に応じる義務があるのか、相手の主張は法的に見て妥当なのか、どのように対応すれば不利な状況に陥ってしまうことを避けられるのかなど、弁護士と一緒に最善の段取りと対応方針を練ることをお勧めします。

かがりび綜合法律事務所では、離婚を拒否したい方の相談、そして本心では離婚に応じてもよいがどうせ離婚するなら有利な条件で離婚をしたいと考えている方からのご相談も多く受けています。相手から離婚を切り出されたら、一人で行動を起こす前に、まずはご相談ください。

「切り出す側」でも「切り出された側」でも|かがりび綜合法律事務所が最初の相談先である理由

ご覧いただいたように、離婚の始まりは「切り出す側」でも「切り出された側」でも、大きな感情と法的な問題が密接に関わる、人生における極めて重要な局面です。そして、この最初の一歩における対応が、その後の協議、調停、さらには裁判の結果に決定的な影響を及ぼします。

かがりび綜合法律事務所は、離婚問題の最初の段階から、ご依頼者様に寄り添い、最善のサポートを提供します。

- 冷静な状況分析と法的な見通し: 感情的になっているご依頼者様に代わって、状況を冷静に分析し、法的な観点から今後どうなる可能性が高いのか、分かりやすい見通しをお伝えします。

- 最適な対応方針の策定: 離婚を切り出すべきか、拒否すべきか、それとも条件交渉に応じるべきか。ご依頼者様のご希望と状況を踏まえ、最も有利かつ納得のいく解決に向けた戦略を共に立てます。

- 不必要なトラブル回避と有利な交渉のサポート: 感情的な対立を避け、スムーズかつ有利に交渉を進めるための、適切な伝え方やタイミング、事前の準備について具体的にアドバイスし、必要に応じて代理人として交渉を行います。

離婚を切り出すべきか迷っている方、あるいは突然離婚を切り出されて混乱している方。この最初の一歩における不安や疑問を、私たち弁護士にご相談ください。早期にご相談いただくことで、感情に流されず、冷静に、そして戦略的にあなたの未来を守るための行動を開始することができます。

離婚に関する最初の一歩、かがりび綜合法律事務所へ

離婚を検討されている方、または離婚を告げられた方。最初の一歩は、不安でいっぱいだと思います。しかし、この大切な時期に適切な対応をすることが、その後の結果を大きく左右します。

一人で悩まず、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。あなたの状況に寄り添い、感情的になりがちな離婚のスタートラインで、あなたが最善の道を選択できるよう、弁護士が全力でサポートいたします。

DV夫と離婚するための「逃げ方」と「戦い方」。別居・証拠・保護命令の全手順を大阪の弁護士が解説

こんにちは。大阪市中央区、弁護士法人かがりび綜合法律事務所・代表弁護士の野条健人(のじょう けんと)です。

「夫の暴力から逃げたい。でも、逃げたらもっと酷いことをされるかもしれない」 「子供を連れて逃げても、生活していけるか不安」

DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害に遭われている方は、常に恐怖と不安の中にいらっしゃいます。 しかし、これだけは断言できます。あなたと子供の命より大切なものはありません。

今回は、DV加害者と安全に離婚し、新しい生活を手に入れるための具体的な「手順」を解説します。 これは単なる法律論ではなく、あなたの命を守るためのガイドラインです。

1. 【Step 1】相手に気づかれずに「証拠」を集める

DV加害者は、家庭内では暴君でも、一歩外に出れば「人当たりの良い夫」を演じることが非常に得意です。 いざ裁判になった時、「妻の妄想だ」「暴力なんて振るっていない」としらを切られないよう、まずは証拠を集めてください。

絶対にやっておくべき5つの証拠収集

- 写真を撮る: 暴力でできた痣(あざ)、壊された家具、散乱した部屋。怪我は治ってしまう前に、必ずご自身の顔も入った状態で撮影してください。

- 診断書を取る: 「大した怪我じゃないから」と遠慮せず、必ず病院へ行ってください。「夫からの暴力による」と医師に告げ、診断書をもらうことが最強の証拠になります。

- 警察への相談実績: 110番通報や警察署への相談は、公式な記録(相談カード)として残ります。これが後述する「保護命令」の申立てに不可欠です。

- 暴言の録音・日記: 罵倒されている時の録音や、「いつ・何をされたか」を詳細に記した日記も有力な証拠です。

- 謝罪の記録: 暴力を振るった後に「ごめん、もうしない」と謝ってきたLINEやメールは、暴力を認めた自白の証拠になります。絶対に消さないでください。

2. 【Step 2】弁護士への相談(別居プランニング)

「証拠が集まってから相談しよう」と思っていませんか? いいえ、相談は「逃げる前」がベストです。

弁護士の仕事は、裁判だけではありません。 当事務所では、「いつ、どうやって家を出るか」「何を持って出るべきか」といった、別居に向けたプランニングからサポートを行っています。 善意のアドバイスでも、知識のない人に相談して下手に動くと、相手に勘づかれて監禁されるなどのリスクがあります。 プロの知識を持って、安全な脱出ルートを確保しましょう。

3. 【Step 3】決行!「別居」に踏み切る

身の安全を確保するには、物理的に距離を置く(別居する)しかありません。

別居を成功させる5つの鉄則

- 転居先を決める: 実家、賃貸物件、あるいは公的・民間のシェルター。早めにご相談いただければ、適切な避難先のアドバイスも可能です。

- 絶対に気づかれない: 少しでも勘づかれると全力で妨害されます。荷造りの様子を見せないなど、細心の注意が必要です

- 必要なものは全て持ち出す: 通帳、印鑑、保険証、子供の母子手帳など。「後で取りに帰ればいい」は通用しません。捨てられる覚悟で、大事なものは一度で持ち出してください。

- 当面の現金を確保する: 相手の口座から引き出せなくても、自宅にある現金や、自分の預貯金は確保してください。財産分与の中で清算すれば問題ありません。まずは生きるためのお金が最優先です。

4. 【Step 4】「保護命令」でバリケードを張る

別居後、相手が職場や実家に押しかけてくるのを防ぐため、裁判所に「保護命令」を申し立てます。 認められれば、相手に対して「接近禁止命令(つきまとい禁止)」や「退去命令」が出され、違反すれば逮捕される強力な効力を持ちます。

保護命令を勝ち取る条件

- 身体的暴力、または生命・身体への脅迫を受けていること。

- さらなる暴力により重大な危害を受ける恐れがあること。

- 警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談実績があること。

ここでも「Step 1」で集めた証拠がモノを言います。申立ては複雑ですので、弁護士にお任せいただくのが確実です。

5. 【Step 5】行政サービスの活用と生活基盤の確保

DV被害者には、特別な行政措置が用意されています。これらを活用し、相手に知られずに生活を立て直しましょう。

- 住民票の閲覧制限: 市役所に申し出ることで、加害者があなたの新しい住所(住民票)を見られないようにロックをかけられます。

- 健康保険の切り替え: 夫の扶養に入っていても、特例で夫の許可なく扶養から抜け、自分自身で国保に加入できます。

- 児童手当の受給者変更: 別居して子供を監護していれば、夫ではなくあなたの口座に児童手当が振り込まれるよう変更できます。

6. 【Step 6】離婚調停・婚姻費用分担請求

生活が落ち着いたら(あるいは並行して)、弁護士を代理人として「離婚調停」と「婚姻費用(生活費)分担調停」を申し立てます。

- 相手と会う必要はありません: 調停は裁判所で行いますが、待合室も別々、到着・帰宅時間もずらすなどの配慮がなされます。

- 生活費の確保: 「勝手に出て行った奴に金は払わん」という夫が多いですが、法律上、別居中でも生活費を払う義務があります。調停でしっかりと請求します。

最後に:弁護士は、あなたの「命のガードマン」です。

DV加害者と離婚するのは、通常の離婚よりも遥かにエネルギーがいります。 相手は、あの手この手であなたを連れ戻そうとしたり、脅したりしてくるでしょう。

だからこそ、一人で戦わないでください。 弁護士がついていると警察に伝えておけば、警察の動きも早くなります。 弁護士が窓口になれば、相手からの電話に怯える必要もなくなります。

かがりび綜合法律事務所は、あなたの盾となり、新しい人生への扉を開くまで徹底的に守り抜きます。 まずは一度、勇気を出してご相談ください。その一本の電話が、現状から抜け出す一番の近道です。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会所属)

50代離婚の最重要テーマ:老後のための「逃げ切れる資金」の確保

1. 50代離婚の最重要テーマ:老後のための「逃げ切れる資金」の確保

50代の離婚において、最も大切なのは「感情の清算」以上に**「経済的な自立」**です。これから20年、30年続く人生を、一人で(あるいは子供と)支えていくための軍資金をいかに最大化するか。ここが勝負の分かれ目です。

① 財産分与の「2分の1」を死守する

長年、専業主婦やパートとして家庭を支えてきた方は、「自分は稼いでいないから」と遠慮しがちです。しかし、実務上、**寄与度は原則50%**です。

- 退職金の前倒し評価: 夫がまだ退職していなくても、今辞めたらいくらもらえるか(自己都合退職金相当額)を算出し、その半分を請求します。

- 特有財産の整理: 自分の親から相続した遺産や、独身時代の貯金は「分けない財産」としてしっかり除外します。

② 年金分割を「2年以内」に完遂する

年金分割は、手続きをしないと一円も増えません。

- 厚生年金の分割: 婚姻期間中の厚生年金納付実績を最大で半分まで分割できます。

- 期限の壁: 離婚から2年を過ぎると、たとえ合意があっても請求できなくなります。「後でいいや」が最も危険です。

2. 「住まい」の選択:住み続けるか、売却して現金化か

50代女性にとって、住居の確保は精神的な安定に直結します。しかし、ここで感情に流されると、後々苦しむことになります。

自宅に残るリスク

「住み慣れた家を離れたくない」と、自宅を財産分与で受け取るケースは多いですが、以下の点に注意が必要です。

- 維持費の負担: 固定資産税、マンションの管理費・修繕積立金。これらを一人(パート収入など)で払い続けられるか。

- オーバーローンの罠: ローンが残っている場合、名義変更ができるか、あるいは夫が払い続けてくれる保証があるか。

戦略的売却のメリット

家を売却し、現金(キャッシュ)を手元に置いて、身の丈に合った賃貸やコンパクトな中古マンションに移る方が、**「老後の流動性(いざという時のお金)」**としては圧倒的に有利な場合が多いです。

3. 「婚姻費用(生活費)」という強力な盾

離婚の話し合いが始まると、夫が「自分勝手に離婚すると言うなら、生活費は渡さない」と、いわゆる兵糧攻めをしてくることが多々あります。

- 別居直後から請求可能: 離婚が成立するまでの間、収入の多い夫は妻に生活費を払う義務があります(婚姻費用)。

- 計算式の活用: 家庭裁判所の算定表に基づき、正当な額を請求します。

- 交渉の材料: 「高い婚姻費用を払い続けるくらいなら、条件を飲んで早く離婚したほうがマシだ」と相手に思わせる、強力なプレッシャーになります。

4. 子どもとの関係:成人していても「親は親」

50代であれば、お子様はすでに大学生や社会人であるケースが多いでしょう。 「もう子供も大きいから、親権の問題はない」と安心しがちですが、感情的なケアは必要です。

- 子供を味方につける(情報の共有): 夫のモラハラや不倫が原因の場合、子供があなたの良き理解者になってくれることがあります。ただし、子供を「復讐の道具」にしないよう、バランスが重要です。

- お祝い事や将来の関わり: 離婚後のお子様の結婚式や孫の誕生など、元夫と「顔を合わせる機会」をどうコントロールするか、あらかじめ自分のスタンスを決めておきましょう。

5. モラハラ(精神的虐待)への対処

50代で離婚を決意する最大の理由は、長年の「我慢の限界」です。 「昔は優しかった」「たまに機嫌が良い時もある」という淡い期待は、この世代の離婚においては足を引っ張るだけです。

熟年モラハラ夫の特徴

- 定年後の執着: 社会との接点がなくなり、妻を支配することに執着する。

- 経済的暴力: 生活費を細かく管理し、妻を精神的に追い詰める。

【野条の戦略】 モラハラ夫との話し合いは、プロに任せるのが鉄則です。あなたが直接話すと、いつもの「支配のパターン」に引きずり込まれます。**「弁護士という壁」**を立てることで、初めて対等な条件交渉が可能になります。

6. 健康とキャリアの再構築

50代での再出発には、体力と気力が必要です。

- 医療保険の見直し: 夫の家族カードや扶養から外れるため、自分自身の医療保険やがん保険を整える必要があります。

- 仕事の継続と開拓: 離婚して「厚生年金」に加入できる働き方に変えることで、将来の年金額をさらに上乗せできます。

7. 代表弁護士 野条健人からのメッセージ

50代の女性の皆様に、最後にお伝えしたいことがあります。 離婚は「終わり」ではありません。**「本当の自分を取り戻すための、人生の後半戦のキックオフ」**です。

長年、誰かの妻として、誰かの母として、自分の感情を押し殺して家計をやりくりしてきたあなた。その忍耐強さと管理能力があれば、一人で生きていくことは十分に可能です。

ただ、「無防備に戦場に出ないでください」。 法的な権利(財産分与、年金、婚姻費用)をきっちりと確保することは、あなたの「わがまま」ではなく、これまでの30年間の労働に対する**「正当な報酬」**の受け取りです。

「もう年だから」「今さら遅い」なんてことはありません。 これからの20年、30年を、誰の顔色もうかがわず、自分の食べたいものを食べ、行きたい場所へ行く。そんな当たり前の幸せを掴み取るために、私はあなたの強力なパートナーになります。

複雑な計算や、嫌な相手との交渉は、すべて私に預けてください。 あなたは、ただ前を向いて「これからの自由」だけを想像してください。

間接的な面会交流」裁判例を弁護士が解説

直接が難しい場合の「間接的な面会交流」裁判例を弁護士が解説 – かがりび綜合法律事務所 野条健人

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

お子さんと離れて暮らす親にとって、面会交流は子どもとの繋がりを保つための非常に重要な機会です。しかし、子どもを監護している親御さんの中には、面会交流の実施について強い葛藤を抱えている方も少なくありません。「元配偶者とは信頼関係がないのに、子どもを会わせて大丈夫だろうか」「過去の辛い出来事を考えると、直接会わせるのはどうしても抵抗がある」といったお悩みを伺うこともよくあります。

たしかに、元々夫婦間に根深い対立や信頼関係の欠如がある場合、感情的な対立が子どもに悪影響を与えたり、面会交流の場でトラブルが生じたりするリスクも考えられます。このような場合に、果たして直ちに、何の調整もなく直接的な面会交流を認めるべきなのでしょうか?

今回は、このような面会交流に関する葛藤を抱えている親御さんに向けて、**直接的な面会交流が難しい場合に検討される「間接的な面会交流」**に関する裁判例をいくつかご紹介し、裁判所がどのように判断しているのかを解説したいと思います。

面会交流の原則と、「間接的な面会交流」とは?

面会交流は、離婚や別居によってお子さんと離れて暮らす親が、お子さんと定期的に会ったり連絡を取り合ったりすることを通じて交流する権利です。これは、お子さんが両方の親から愛情を受けて健やかに育つために非常に重要な権利であり、お子さんの福祉に資すると考えられています。原則としては、実際に会って交流する「直接的な面会交流」が基本となります。

一方、「間接的な面会交流」とは、直接会うことを伴わない方法で、お子さんと交流を図る方法です。具体的には、以下のようなものがあります。

- 手紙やメール、LINEなどでの連絡

- 電話での会話

- 写真や動画、プレゼントの送付

- オンラインでの面会(ビデオ通話など)

どのような場合に「間接的な面会交流」が検討・採用されるのか?

裁判所は、面会交流の実施について、何よりも**お子さんの福祉(利益)**を最優先に判断します。そのため、父母間の対立が激しい、監護親に無断で子どもを連れ去るリスクがある、非監護親による子どもへの虐待やモラハラがあった、子どもが非監護親との面会を強く拒否している(子どもの年齢や意思を尊重できる場合)、非監護親が薬物依存や重度の精神疾患であるなど、直接的な面会交流がお子さんの心身に悪影響を与える可能性がある場合には、直接の面会交流を制限したり、中止したりすることがあります。

このような、直接的な面会交流が難しいケースにおいて、「間接的な面会交流」が検討・採用されることがあります。間接的な交流は、直接会うことのリスクを避けつつ、最低限の親子の繋がりを保つための手段として用いられます。

また、**直接的な面会交流を将来的に行うための「準備段階」**として、まずは手紙や電話といった間接的な交流から始め、少しずつ親子の関係性や父母間の信頼関係を築いていくことを目指す場合にも採用されます。

間接的な面会交流に関する裁判例

具体的な裁判例を見てみましょう。裁判所がどのような事情を考慮して間接的な面会交流を命じているのかが分かります。

ケース1:根深い対立があり、まずは手紙での間接交流から始まった事例(さいたま家審 平成19年7月19日)

これは、離婚後、子が非親権者である父との面会交流を希望しているとして、親権者である母から面会交流の申立てがなされた審判例です。母は月に1回の直接的面会交流を希望していました。

裁判所も、子が父に対して手紙を送ったり電話をかけたりしており、その内容からしても会いたいと考えていることは認めました。

**しかし、**以下の事情を考慮し、裁判所は直ちに直接的な面会交流を実施することには消極的な判断を示しました。

- 子が離婚時には2歳になったばかり(審判時は小学校4年生)で、抽象的な父親像しか持っていないと推察されること。

- 父母の離婚から6年以上が経過するが、離婚に至るまでの父母の葛藤が極めて根深かったこと。

- 父が再婚家庭を築いていること。

これらの事情から、裁判所は**「直接の面接交渉を早急に実施することは、未成年者の福祉に必ずしも合致するものではなく、消極的にならざるを得ない」とし、将来的には環境を整えて円滑な実施が期待されるものの、「当分の間は、間接的に、手紙のやり取りを通じて交流を図ることとするのが相当である」**と判断しました。

このケースは、お子さんが面会交流を希望していても、父母間の根深い対立や長期間の離別といった事情から、まずは手紙という負担の少ない間接的な交流から始めるのがお子さんの福祉に叶うと判断された例と言えます。

ケース2:限定的な直接面会と並行して、自由な間接交流が認められた事例(名古屋高裁 平成26年4月10日)

これは、別居中の母が、子3名との面会交流を求めた事案です。もともとの家庭裁判所の判断では、直接会う面会交流は認められず、手紙や電話、メールのやり取りによる間接的な交流のみが認められていました。これに対し、母が「直接会いたい」と不服を申し立てたケースです。

高等裁判所は、家庭裁判所の判断を取り消し、以下の事情を考慮して、限定的ながらも直接会う面会交流を認めるとともに、間接的な交流も自由に行うのが相当であると判断しました。

- 未成年者らに面会交流に対する拒否的ないし消極的な態度があることは否定できないこと。(完全に拒否しているわけではない)

- 未成年者らが母と遠距離の地に居住していること。

- 未成年者らの年齢、生活状況、当事者(父母)の意見等。

高等裁判所は、これらの事情を踏まえ、春休み、5月の連休、夏休み及び冬休みにそれぞれ1回(各回3時間)の直接的な面会交流を実施すること、そして、自由な間接的交流を行うことを具体的に定めました。間接的交流の内容としては、**「相手方(監護親)は、抗告人(母)と未成年者らが互いに手紙、電話、電子メールにより連絡すること及び抗告人が未成年者らにプレゼントを送付することを妨げてはならない」**と、具体的な方法と監護親の協力義務についても明示されました。

このケースは、お子さんがやや消極的で、かつ遠方に住んでいるため頻繁な直接交流は難しいが、全く直接会えない状態は適切ではないとして、限定的な直接交流と、それを補完する自由な間接交流の両方を認めるのがお子さんの福祉に叶うと判断された例と言えます。また、監護親に対し、間接交流を妨害してはならないという具体的な指示が出されている点も重要です。

弁護士 野条健人が解説:これらの裁判例から何が分かるか

これらの裁判例から分かることは、面会交流の方法について、裁判所は一律に「直接交流を月○回」と決めるのではなく、お子さんの年齢、現在の親子関係、父母間の信頼関係(過去の葛藤の根深さ)、監護親・非監護親双方の監護能力や状況、そして最も重要なお子さんの気持ちや福祉といった様々な要素を総合的に考慮して、最もお子さんのためになる交流方法を柔軟に判断しているということです。

特に、父母間の対立が激しい場合や、長期間会えていない、お子さんがまだ幼いといったケースでは、いきなりの直接交流がお子さんに負担をかける可能性があるため、まずは手紙や電話といった間接的な交流から段階的に始めることが、お子さんの福祉に叶う道だと判断されることがあります。

また、ケース2のように、限られた直接交流を補う形で、手紙や電話、メール、プレゼントといった間接的な交流を自由に行うことが認められるケースもあります。これは、直接会う頻度が少なくても、継続的に親子の繋がりを保つためには間接的な交流が非常に有効であるという裁判所の考えを示しています。

面会交流は、一度決めても状況の変化に応じて見直しが可能です。しかし、最初に取り決める内容が、その後の親子関係に大きな影響を与えることも事実です。

面会交流に関する葛藤や不安があれば、弁護士にご相談ください

面会交流について、「直接会わせたいけれど、相手の対応が不安…」「子どもが会いたがっているか分からない」「どのような方法が子どもにとって一番良いのか迷っている」「相手と直接話し合うのが難しい」など、様々な葛藤や不安を抱えている親御さんは多いと思います。

かがりび綜合法律事務所では、面会交流に関するご相談に対し、これらの裁判例の傾向も踏まえつつ、ご依頼者様のお気持ちとお子さんの福祉を最優先に、具体的なアドバイスとサポートを提供いたします。間接的な面会交流から始めるべきか、条件付きで直接面会を求めるべきか、相手方とどのように話し合いを進めるべきかなど、あなたの状況に合わせた最適な方法を一緒に考え、実現を目指します。

面会交流は、時に感情的な対立が生じやすいデリケートな問題です。弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いを進め、お子さんにとって最善の交流方法を取り決めることが期待できます。

面会交流でお悩みなら、かがりび綜合法律事務所 弁護士 野条健人へ

面会交流に関する葛藤や不安を抱えている親御さん、現在の面会交流の方法に疑問を感じている方。一人で悩まず、ぜひ一度、かがりび綜合法律事務所の弁護士 野条健人にご相談ください。

あなたの状況を丁寧に伺い、お子さんの健やかな成長のために、最も適切で、かつ現実的な面会交流の方法を見つけるお手伝いをさせていただきます。間接的な交流、段階的な交流、条件付きの交流など、様々な選択肢の中から、あなたとお子さんにとって最善の道を見つけましょう。

【大阪の女性へ】「もう限界…」と一人で悩まないで。離婚に強い弁護士が教える、あなたと子供の未来を守るための“正しい離婚”の進め方

【大阪の女性へ】「もう限界…」と一人で悩まないで。離婚に強い弁護士が教える、あなたと子供の未来を守るための“正しい離婚”の進め方

はじめまして。**弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条健人(のじょう けんと)**です。 私は大阪を拠点に、これまで数多くの離婚問題、とりわけ「女性側の離婚」に注力してまいりました。

「離婚したいけれど、経済的な不安がある」 「夫のモラハラが怖くて言い出せない」 「子供のために我慢すべきなのだろうか」

今、この画面を見ているあなたは、誰にも言えない苦しみを抱え、暗いトンネルの中にいるようなお気持ちかもしれません。 離婚は単なる「法律手続き」ではありません。あなたの人生を再構築し、本当の笑顔を取り戻すための「リスタート」です。

この記事では、多くの女性が直面する離婚のリアルな悩みと、私たちが提供できる解決策、そして実際に新たな人生を歩み始めた方々の解決事例をご紹介します。どうか、ひとりで抱え込まず、私たちを頼ってください。

なぜ今、女性からの「離婚」が増えているのか?その背景と3つの理由

近年、日本全体の離婚率は上昇傾向にあり、中でも「女性から離婚を切り出す」ケースが増えています。 これまで多くの女性のご相談を受けてきた中で見えてきた、現代特有の3つの背景についてお話しします。

1. 経済的自立とキャリアの問題

かつては「結婚したら夫に養ってもらう」という価値観が一般的でしたが、現在は女性の社会進出が進み、経済的に自立できる環境が整いつつあります。「夫に依存して我慢する人生」ではなく、「自分らしく生きる人生」を選択する女性が増えたことは、非常にポジティブな変化だと言えます。

しかし一方で、結婚・出産を機にキャリアを中断せざるを得なかったり、家事・育児のワンオペ負担が女性に偏っている現実も依然として存在します。 「働きたいのに、夫の理解が得られない」 「自分の人生を自分で決めたいのに、経済的な理由で縛られている」

このように、自己実現と家庭環境のギャップに苦しみ、離婚を決意される方が後を絶ちません。当事務所では、こうした女性に対し、「財産分与」や「養育費」を適正に獲得することで、離婚後の経済的基盤を整えるサポートを最優先に行っています。

2. 夫婦関係の悪化と精神的ストレス(モラハラ・不貞)

「夫からの暴力はないけれど、言葉の暴力がつらい」 「無視される、生活費を渡されない」

これらは「モラルハラスメント(モラハラ)」と呼ばれる精神的暴力です。近年、身体的な暴力だけでなく、こうした目に見えない暴力や、夫の不倫・浮気が原因で離婚を決意するケースが急増しています。

夫婦関係が冷え切った家庭で過ごすことは、女性にとって想像を絶するストレスです。 「私が我慢すればいい」と思い込んでいる方も多いですが、母親が笑顔でいられない環境は、お子様にとっても良い環境とは言えません。精神的に追い詰められ、心身のバランスを崩してしまう前に、環境を変える決断が必要な場合があります。

3. シングルマザーとしての不安と覚悟

離婚を躊躇する最大の理由は「シングルマザーとしてやっていけるか」という不安でしょう。 確かに、一人で仕事と育児を両立するのは並大抵のことではありません。日本の社会制度はまだ十分とは言えず、保育園の確保や急な病気の対応など、現実的な壁は存在します。

しかし、だからこそ**「離婚前の準備」**が何より重要になります。 利用できる公的支援(児童扶養手当など)の確認、養育費の確実な取り決め、実家や行政との連携。これらを弁護士と一緒にシミュレーションすることで、漠然とした不安を「具体的な生活設計」に変えることができます。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所が選ばれる理由

~女性のための離婚相談・3つの強み~

数ある法律事務所の中で、なぜ多くの女性が当事務所を選んでくださるのか。それは、私たちが**「女性特有の悩み」に特化した3つの強み**を持っているからです。

① カウンセリング力がある「女性弁護士・男性弁護士」両方が在籍

当事務所には、経験豊富な男性弁護士と女性弁護士の両方が在籍しております。 実は、ご相談者様によって「話しやすい相手」は異なります。

- 「女性弁護士の方が、同性として気持ちを分かってくれそう。きめ細やかな対応をしてほしい」

- 「相手が強気な夫だから、男性弁護士にガツンと言ってもらいたい」

- 「男性視点での夫の出方を分析してほしい」

このように、ご相談者様のニーズは多種多様です。当事務所では、ご予約時にご希望をお伝えいただければ、あなたに最適な弁護士を選択することが可能です。

さらに重要なのは、所属する全弁護士が「メンタルヘルス」や「心理カウンセリング」の素養を持っているという点です。 離婚問題、特にモラハラやDV事案では、ご相談者様は精神的に深く傷つき、恐怖心を抱えていることが少なくありません。

私たちは、単に法律論を振りかざすだけの対応はいたしません。 「怖い」「不安だ」という感情に寄り添い、相手方の心理を読み解きながら、あなたの心が折れないようにメンタル面もしっかりサポートします。法的な「盾」となるだけでなく、精神的な「支柱」となること。それが私たちの使命です。

② 女性側・男性側、両方の視点を踏まえた戦略的サポート

離婚は相手がある問題です。 当事務所は女性からのご依頼が多い一方で、男性側のご依頼も受けております。これが何を意味するかというと、「夫側が何を考え、どう攻めてくるか」の手口を熟知しているということです。

相手の思考パターンを先読みできるため、交渉を有利に進めることができます。

- 経済的な不安への対策: 専業主婦の方でも生活が立ち行くよう、婚姻費用(別居中の生活費)の即時請求や、退職金・不動産を含めた財産分与の徹底的な洗い出しを行います。

- 子育ての負担への対策: 親権の獲得はもちろん、面会交流のルール作りや、将来の学費を見越した養育費の算定など、お子様の福祉を最優先に考えます。

- 心理的な負担の軽減: 相手方との交渉は全て弁護士が行います。あなたが夫と直接話す必要はありません。これだけでも、精神的な負担は劇的に軽くなります。

③ 徹底した「解決事例」と「生活設計プランニング」

離婚して終わり、ではありません。 私たちは、あなたが離婚後に笑顔で暮らせるよう、FP(ファイナンシャルプランナー)的な視点も交えた生活設計のアドバイスを行っています。

【解決事例】かがりび綜合法律事務所で、新しい人生を掴んだ女性たち

ここでは、実際に当事務所が解決した事例の一部をご紹介します。(※プライバシー保護のため一部詳細を変更しています)

Case 1. モラハラ夫からの脱却と、高額な財産分与の獲得

(40代女性・専業主婦/お子様2人)

【相談内容】 夫は高収入でしたが、生活費を最低限しか渡さず、家計を全て管理。「誰のおかげで飯が食えるんだ」という暴言が日常化していました。妻は自信を喪失し、「離婚したら生きていけない」と思い込まされていました。

【当事務所の対応】 まず、弁護士が介入し「別居」をサポート。直ちに「婚姻費用分担請求」を行い、別居中も夫から十分な生活費が支払われる状態を確保しました。 その上で、夫の預金や有価証券、不動産を徹底的に調査。夫は財産を隠そうとしましたが、弁護士照会等で資産を暴き出しました。

【結果】 モラハラの証拠(録音・日記)も有効に働き、慰謝料を含め総額2000万円以上の財産分与を獲得。親権も無事に取得し、現在は母子で穏やかに暮らしています。

Case 2. 不貞をした夫からの離婚請求を拒否し、有利な条件で和解

(30代女性・パート/お子様1人)

【相談内容】 夫が浮気相手と一緒になりたいがために、一方的に離婚を要求。「性格の不一致」を理由にしてきましたが、実際は不貞行為がありました。

【当事務所の対応】 不貞の証拠(LINE、写真等)を確保し、夫からの身勝手な離婚請求を断固拒否。その上で、「離婚に応じるならば、相応の誠意が必要である」と交渉の主導権を握りました。

【結果】 夫と浮気相手双方から高額な慰謝料を獲得。さらに、子供が成人するまでの養育費を一括払いに近い形で担保させ、経済的な不安を完全に払拭した状態で離婚成立となりました。

Case 3. 突然の家出、子供を連れ去られた状態からの親権奪還

(20代女性・会社員/お子様1人)

【相談内容】 夫婦喧嘩の末、夫が勝手に子供を連れて実家に帰ってしまい、子供に会わせてもらえない状態に。「母親としての資格がない」と罵られ、親権を奪われる恐怖に震えていました。

【当事務所の対応】 「子の引渡し・監護者指定の審判」および「保全処分」を即座に申し立てました。スピード勝負であるこの手続きにおいて、これまでの監護実績(どちらが主にお世話をしていたか)を詳細に主張立証。

【結果】 裁判所より「母親(依頼者)が監護者にふさわしい」との判断が下り、無事にお子様を取り戻すことができました。現在は離婚も成立し、シングルマザーとして奮闘されています。

ご依頼者様からの感謝の声(note特別公開)

「もっと早く相談すればよかった」(40代女性) 先生に会うまでは、毎日が地獄でした。でも、初回の相談で「それはあなたのせいじゃないですよ」と言ってもらえた時、涙が止まりませんでした。法律のことだけでなく、私の心の弱さも理解して戦ってくれた先生には感謝しかありません。

「男性の弁護士さんにお願いして正解でした」(30代女性) 最初は女性の先生が良いと思っていましたが、野条先生にお会いして、その熱意と論理的な説明に惹かれお願いしました。夫の理不尽な主張をバッサリと切り捨ててくれる姿は本当に頼もしかったです。

「未来が見えるようになりました」(50代女性) 熟年離婚で不安だらけでしたが、老後の資金計画まで含めてアドバイスをいただき、安心して第二の人生を踏み出せました。今は趣味のテニスを楽しめるほど回復しました。

最後に:あなたの人生は、あなたのものです

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

離婚は、決して「逃げ」でも「失敗」でもありません。 あなたがあなたらしく、笑顔で生きるための「選択」です。

私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、その選択が最高の結果になるよう、全力でサポートすることをお約束します。 大阪で離婚にお悩みの方、まずは一度、当事務所の無料相談にお越しください。

あなたの勇気ある一歩を、私たちがしっかり受け止めます。

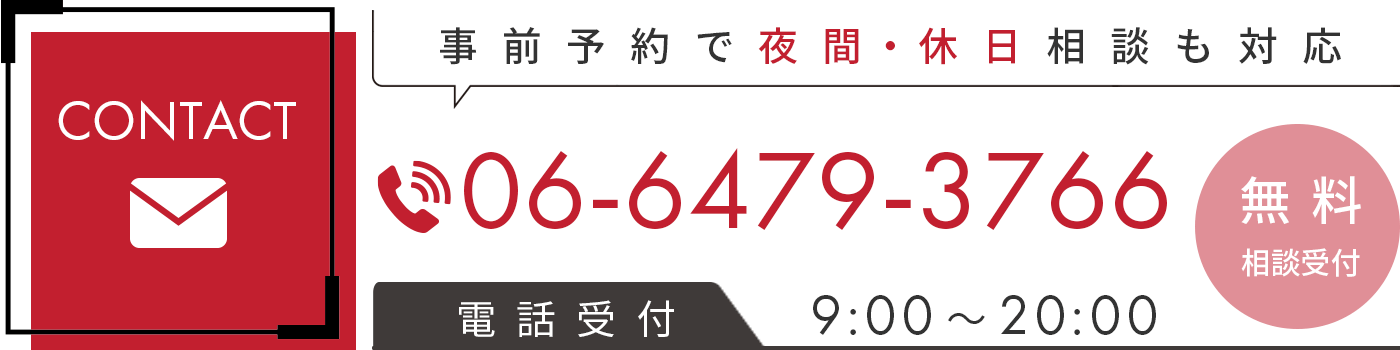

【お問い合わせ・ご予約はこちら】 弁護士法人かがりび綜合法律事務所

【大阪の離婚弁護士が解説】定年退職は「熟年離婚」のチャンス?

【大阪の離婚弁護士が解説】定年退職は「熟年離婚」のチャンス?夫と妻の意識差と、損をしないための「お金」の戦略

こんにちは。大阪府の、弁護士法人かがりび綜合法律事務所・代表弁護士の野条健人(のじょう けんと)です。

「夫が定年退職する日に、離婚届を渡そうと考えています」 「妻から突然、離婚したいと言われました。寝耳に水です」

当事務所には、このような**「熟年離婚(定年離婚)」**に関するご相談が急増しています。 長年連れ添った夫婦が、人生の第2ステージを前に別々の道を歩む。これは決してネガティブなことばかりではありませんが、準備不足のまま感情だけで動くと、老後の生活資金が枯渇し、共倒れになるリスクも秘めています。

今回は、熟年離婚の実態と、定年を機に離婚を考える際に絶対に知っておくべき「お金(退職金・年金)」の戦略について解説します。

1. 「まさか!」と驚く夫、「やっと…」と安堵する妻

熟年離婚とは、一般的に20年以上連れ添ってきた夫婦が離婚することを指します。中でも、夫の定年退職を機に妻から切り出すケースを「定年離婚」と呼びます。

このご相談をお受けする際、私はいつも「夫婦間の意識のズレ」の大きさに驚かされます。

夫側の意識:「平穏無事だと思っていた」

多くの男性にとって、定年離婚の申し出は「青天の霹靂」です。 「俺は家族のために40年間働いてきた」「大きな喧嘩もなかった」 そう信じていたのに、退職祝いの花束の代わりに離婚届を突きつけられ、狼狽する方が少なくありません。

妻側の意識:「Xデーに向けて準備してきた」

一方、妻側にとって、これは突然の出来事ではありません。 「子供が成人したら」「夫の退職金が出たら」 何年も、あるいは何十年も前からそのタイミングを見計らい、虎視眈々と準備を進めてきた「計画的行動」であることが多いのです。

表面上は穏やかに見えた夫婦生活の裏で、妻は孤独に耐え、夫はそれに気づかない。この**「意識の乖離(かいり)」**こそが、熟年離婚の最大の特徴です。

2. なぜ今、「熟年離婚」が増えているのか?

厚生労働省の統計によると、離婚全体に占める熟年離婚(同居期間20年以上)の割合は、昭和60年の12.3%から、令和3年には**21.1%**へと倍増しています。 なぜこれほどまでに増えているのでしょうか。背景には3つの要因があります。

- 「人生100年時代」への絶望と希望 子育てが終わった後、老後は30年以上続きます。「今まで我慢してきたのだから、残りの人生くらい自由に生きたい」。夫の世話や介護に縛られる未来を拒絶し、自分を取り戻したいと願うのは自然な感情です。

- 女性の経済的自立 かつては「経済的に無理だから」と諦めていた女性も、共働きや資格取得により、一人でも生きていける基盤を持つ方が増えました。

- 「年金分割制度」の導入(決定的要因) 2007年の制度改正により、専業主婦でも夫の厚生年金記録を最大2分の1まで分割(自分のものに)できるようになりました。「離婚=老後の貧困」という図式が崩れたことが、背中を押す大きな要因となっています。

3. 定年退職が「トリガー」になる理由

熟年離婚の動機を聞くと、多くの女性(一部男性も)がこう語ります。

- 「夫が一日中家にいると思うと息が詰まる」

- 「現役時代は不在がちだったから我慢できたが、24時間一緒は耐えられない」

- 「過去の浮気や、長年のモラハラを許していない」

- 「これ以上、家政婦やATM扱いされたくない」

これらは、定年を機に突然生まれた不満ではありません。**「以前から蓄積していたマグマ」**です。 夫が会社という居場所を失い、家庭に常駐するようになった瞬間、そのマグマが噴火し、「もう限界」と別れを決断させるのです。

4. 【重要】定年退職を機に離婚を進めるべきか?

では、感情のままにすぐ離婚すべきでしょうか? 弁護士としての答えは、**「イエスでもあり、ノーでもある」**です。 熟年離婚を成功させる鍵は、タイミングと「お金」の確保にあります。

戦略①:退職金(退職手当)は「財産分与」の対象

ここが最大のポイントです。夫の退職金も、夫婦が協力して築いた財産とみなされ、原則として「半分」を受け取る権利があります。 (※結婚期間に対応する部分に限ります)

- まだ退職していない場合: 「数年後に確実に支給される」と見込まれるなら、将来の退職金も分与対象に含めるよう主張できますが、金額の確定が難しく、争いになりがちです。

- 退職金が支払われた直後: 現金として口座にある状態なので、最も確実に、かつスムーズに半分を請求できます。

つまり、**「退職金が支払われるのを確認してから(あるいは支払われる直前に)切り出す」**のが、経済的には最も賢い戦略と言えるケースが多いのです。

戦略②:年金分割の手続きを忘れない

前述の通り、厚生年金の分割は必須です。ただし、自動的に分割されるわけではありません。離婚時に(あるいは離婚後2年以内に)手続きを行う必要があります。 当事務所では、年金事務所への情報通知請求からサポートし、将来の受給額の試算に基づいたアドバイスを行います。

戦略③:住宅ローンの完済と住居

定年時には住宅ローンを退職金で一括返済するご家庭も多いでしょう。 「ローンがなくなった自宅をどう分けるか」 妻が住み続けるなら代償金を夫に払えるか、売却して現金を分けるか。老後の住まいを失わないよう、慎重なシミュレーションが必要です。

5. 熟年離婚を迷っている方へ:かがりび綜合法律事務所のスタンス

「長年の情があるから迷う」 「一人で生きていけるか不安だ」

そう思うのは当然です。しかし、我慢して同居を続け、心身を病んでしまっては、せっかくの老後が台無しです。 逆に、準備不足で離婚し、経済的に困窮してしまうのも避けなければなりません。

当事務所では、以下の3つのステップで熟年離婚をサポートします。

- 現状の分析: 相手の退職金の額、年金見込額、不動産の価値を正確に把握します。

- 生活設計のシミュレーション: 離婚後の生活費と、得られる財産を照らし合わせ、「本当に生活していけるか」を現実的に診断します。

- 穏便かつ確実な交渉: 長年連れ添った相手だからこそ、感情的にもつれると泥沼化します。弁護士が間に入ることで、過去の清算を冷静に行い、お互いが納得できる「卒婚」の形を目指します。

6. 最後に:残りの人生を「誰」のために使いますか?

人生100年時代。60歳で定年を迎えても、あと30年、40年の時間があります。 その長い時間を、顔も見たくない相手の機嫌を伺って過ごすのか。 それとも、限られた資金であっても、心からの自由と平穏を感じて過ごすのか。

その選択権は、あなた自身にあります。

「熟年離婚なんて恥ずかしい」「今さら…」と思う必要はありません。 あなたの新しい人生の幕開けが、希望に満ちたものになるよう、私たちが法律と戦略の力で全力でサポートいたします。

まずは一度、これまでの結婚生活の「棚卸し」をするつもりで、ご相談にいらしてください。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会所属)

裁判で勝つための「5つの法定離婚事由」を徹底網羅

【大阪の離婚弁護士が解説】相手が合意しなくても離婚できる?裁判で勝つための「5つの法定離婚事由」を徹底網羅

こんにちは。大阪市中央区、弁護士法人かがりび綜合法律事務所・代表弁護士の野条健人(のじょう けんと)です。

離婚のご相談を受ける中で、よくある誤解が「性格が合わないから、裁判をしてでも離婚したい」というものです。 日本では、話し合い(協議)でお互いが納得すればどんな理由でも離婚できます。しかし、相手が「離婚したくない」と拒否した場合、裁判所に離婚を認めてもらうためには、法律で定められた「5つの理由(法定離婚事由)」のいずれかに該当する必要があります。

今回は、民法770条に定められたこの「5つの条件」について、具体例を交えて解説します。あなたのケースがこれらに当てはまるか、チェックしてみてください。

- 不貞行為(不倫・浮気)

最も典型的な離婚事由です。法律上の「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて肉体関係(性交渉)を持つことを指します。

ポイント:

期間や回数は問わない: 一時的な「火遊び(ワンナイト)」であったか、長期間継続しているかは問いません。一度でも肉体関係があれば、原則として不貞行為となります。

愛情の有無は関係ない: 「本気ではなかった」「魔が差しただけ」という言い訳は通用しません。愛情がなくても、行為があれば離婚事由になります。

証拠が重要: ラブホテルの出入り写真や、肉体関係を推認させるLINEなどが決定的な証拠となります。

- 悪意の遺棄(あくいのいき)

夫婦には、法律上「同居・協力・扶助(ふじょ)」という義務があります。これらを正当な理由なく、故意(わざと)に放棄することを「悪意の遺棄」といいます。

具体的なケース:

勝手に家を出て別居し、生活費を全く送ってこない。

健康なのに働こうとせず、パチンコやギャンブルに興じて家にお金を入れない。

配偶者を家から追い出し、鍵を変えて締め出す。

ポイント: 単なる単身赴任や、夫婦関係が悪化して冷却期間として別居しているような場合は、これには当たりません。「相手を困らせてやろう」「夫婦生活を破綻させよう」という意思が見られるかどうかが鍵です。

- 3年以上の生死不明

3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶え、生きているのか死んでいるのかも分からない状態です。

単なる「行方不明」との違い: 「どこにいるか分からないが、生きていることは間違いない(住民票は動いている、電話は繋がるなど)」という場合はこれに当たりません。あくまで「生死すら不明」な状態です。

7年以上の場合: なお、生死不明が7年以上継続する場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。これが確定すると、配偶者は死亡したものとみなされ、離婚手続きを経ずに婚姻関係は終了します。

- 回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が重度の精神病にかかり、夫婦としての協力義務を果たせない場合です。ただし、これは非常にハードルが高い事由です。

認められる条件:

単に「うつ病になった」「精神的に不安定」という理由だけでは認められません。統合失調症や躁うつ病などで、「回復の見込みがない」という医師の専門的な診断が必要です。

「離婚後の手当て」が必須: 裁判所は、「病気の妻(夫)を見捨てるのか」という点を厳しく見ます。これまで献身的に看護してきたか、離婚後の相手の療養生活(公的保護や施設の手配など)について具体的な目処が立っているかどうかが厳格に審査されます。

- その他婚姻を継続しがたい重大な事由

上記の1〜4には当てはまらないが、婚姻関係がすでに破綻しており、修復が不可能であるといえるケースです。これを「包括的離婚事由」といい、現代の離婚裁判では多くの事案がここで争われます。

具体的なケース:

性格の不一致: 最も多い理由ですが、単に「合わない」だけでは認められず、長期間の別居実績などが必要です。

暴力(DV)・モラハラ: 身体的・精神的な虐待。

多額の借金・浪費癖: 家計を破綻させるほどのギャンブルや浪費。

性交渉の拒否・性不能: 正当な理由のないセックスレスや、性的な不調和。

過度な宗教活動: 家庭を顧みずに宗教にのめり込む。

犯罪による長期服役: 配偶者が重大な犯罪を犯し、刑務所に長期間入る場合。

配偶者の親族との不和: 嫁姑問題などが深刻化し、配偶者が調整しようとしない場合。

結論:あなたの理由は「法的に」通じるか?

「私の夫のモラハラは、『重大な事由』に入りますか?」 「別居して2年ですが、まだ『悪意の遺棄』にはなりませんか?」

これらの判断は、個別の事情や証拠の有無によって大きく変わります。 ご自身では「絶対に離婚できる」と思っていても、法的には証拠不足だったり、「修復可能」と判断されてしまうこともあります。

「相手が離婚に応じてくれない」とお悩みの方は、裁判で勝てる見込みがあるかどうか、まずは一度、専門家である弁護士にご相談ください。 かがりび綜合法律事務所では、あなたの状況を法的に分析し、最適な離婚戦略をご提案いたします。

【Case 1】熟年離婚・財産分与

性格の不一致で離婚を切り出されたが、二転三転する夫の主張を整理し、適正な財産分与を獲得

▼ 依頼者プロフィール

- 依頼者: 40代女性(パート)/子どもあり

- 相手方: 60代男性(会社員)

▼ 相談のきっかけ 長年の性格の不一致を理由に、夫から離婚を切り出されました。離婚すること自体に異存はありませんでしたが、肝心の「財産分与」の話し合いになると、夫の言うことがコロコロと変わり、金額も不当に低いものでした。当事者同士での冷静な話し合いは不可能と判断し、ご来所されました。

▼ 解決の内容 弁護士が代理人となり、夫側の財産(預貯金、退職金見込額、不動産など)の開示を徹底的に求めました。夫の曖昧な説明を一つひとつ裏付け資料で確認し、法的に適正な分与額を算出。粘り強い交渉の結果、依頼者が納得できる財産分与を受ける形で協議離婚が成立しました。

💡 弁護士のポイント 相手が財産隠しをしたり、評価額を安く見積もったりするケースは非常に多いです。言いくるめられる前に弁護士にご相談いただいたことで、老後の資金となる大切な財産を守ることができました。

【Case 2】不貞・モラハラ

夫の不貞とモラハラに苦しむ若き妻が、養育費と慰謝料を勝ち取り再出発

▼ 依頼者プロフィール

- 依頼者: 20代女性(主婦)/子どもあり

- 相手方: 30代男性(会社員)

▼ 相談のきっかけ 夫のモラハラ的言動に加え、不貞行為の疑いが浮上。精神的に追い詰められ、別居を決意したタイミングでご相談に来られました。まだお若く、小さなお子様を抱えての離婚に大きな経済的不安を抱えていらっしゃいました。

▼ 解決の内容 別居後すぐに弁護士が介入し、夫の不貞行為を追及。モラハラの事実についても主張を行いました。結果、離婚の合意に加え、精神的苦痛に対する「慰謝料」と、お子様が成人するまでの適正な「養育費」の支払いを約束させることができました。

💡 弁護士のポイント 専業主婦の方や、小さなお子様がいる場合、「お金がないから離婚できない」と諦めてしまいがちです。しかし、早い段階で養育費と婚姻費用(別居中の生活費)を確保することで、安心して新しい生活へ踏み出すことができます。

ダブル不倫(W不倫)がバレてしまったら…離婚や慰謝料など、潜むリスクと取るべき対応を弁護士が解説|かがりび綜合法律事務所

夫婦のどちらか一方が既婚者と不倫関係になることを「ダブル不倫(W不倫)」と呼びます。ドラマ「昼顔」などで話題に上ることもあり、世間的な関心も高いテーマですが、現実のダブル不倫は、発覚した場合に当事者や関係者に非常に重いリスクと複雑な問題をもたらします。

今回は、ダブル不倫が発覚してしまった場合に潜む様々なリスク、想定される結末、そしてそのような状況に直面した際に取るべき対応について解説します。

ダブル不倫(W不倫)とは?

ダブル不倫(W不倫)とは、既婚者であるAさんが、同じく既婚者であるBさんと不倫関係になることです。つまり、関係している二人の当事者が、それぞれ別の配偶者を持っている状態での不倫を指します。

なぜ複雑?ダブル不倫(W不倫)が発覚した際に潜むリスク

通常の不倫(一方または双方が未婚の場合)でも多くの問題が生じますが、ダブル不倫が発覚した場合、その影響範囲と問題の複雑さは格段に増します。潜むリスクは多岐にわたります。

- 両方の夫婦関係が同時に危機に晒される: ダブル不倫が発覚した場合、影響を受けるのは不倫をした夫婦の片方だけではありません。不倫をしたAさんの配偶者、そして不倫相手Bさんの配偶者、合わせて二組の夫婦関係が同時に、かつ深刻な危機に晒されることになります。

- 慰謝料問題の複雑さ: 慰謝料請求が複数発生する可能性があります。不倫をしたAさんはBさんの配偶者から、BさんはAさんの配偶者から、それぞれ慰謝料を請求される可能性があります。また、それぞれの夫婦内でも、不貞行為を行った配偶者に対して慰謝料を請求するケースも考えられます。請求する側、される側が複数になるため、慰謝料の金額算定や交渉、相殺などが非常に複雑になります。

- 離婚交渉への影響: ダブル不倫が原因で離婚に進む場合、不貞行為という明確な有責事由があるため、離婚自体は認められやすくなります。しかし、不倫相手も既婚者であったという事実は、離婚交渉の過程(特に慰謝料や財産分与、稀に親権)において、より厳しく追及される要因となることがあります。

- 子への影響: 双方または片方の夫婦に子どもがいる場合、不倫の発覚とその後の両親間の深刻な対立は、子どもたちの心に大きな傷を残します。親権や養育費の決定にも影響が出ることがあります。

- 社会的な影響・信用の失墜: ダブル不倫は社会的な非難を受けやすく、職場での立場や地域社会での評判に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。

- 複数の法的紛争の可能性: それぞれの夫婦での離婚交渉や裁判、そして不貞相手への慰謝料請求や、反対に不貞相手の配偶者からの慰謝料請求など、複数の法的紛争が同時に、あるいは連続して発生するリスクがあります。

ダブル不倫が発覚した場合の「結末」は?

ダブル不倫が発覚した後の「結末」は、関係者の意向や状況によって様々ですが、想定されるものとしては以下のようなパターンがあります。

- 両方の夫婦が離婚する: 関与した二人とも、それぞれの配偶者と離婚に至る最もリスクの高いケースです。

- 片方の夫婦だけが離婚する: 一方の夫婦だけが離婚し、もう一方は慰謝料の支払いなどで関係を継続するケースです。

- 離婚せずに、慰謝料請求のみが行われる: 離婚まではしないものの、不貞行為の責任として慰謝料の支払いだけが行われるケースです。

- 夫婦関係の修復: 発覚後、不倫関係を清算し、それぞれの夫婦関係の修復を目指すケースです。ただし、ダブル不倫の場合、お互いに有責性があるため、簡単ではありません。

- 複数の裁判や調停が並行して進行する: 慰謝料請求、離婚請求などが複雑に絡み合い、複数の裁判や調停が同時に進行する、精神的・時間的・経済的に大きな負担を伴うケースです。

ダブル不倫問題に直面したら、弁護士にご相談ください

ダブル不倫は、発覚した場合のリスクが非常に高く、問題も複雑化しやすいのが特徴です。「バレてしまった」「相手の配偶者から連絡がきた」「離婚したいと言われた(言った)」「慰謝料を請求されている(したい)」…このような状況に直面したら、冷静さを保ち、速やかに法律の専門家である弁護士に相談することが非常に重要です。

弁護士にご相談いただくことで、以下のようなサポートを受けることができます。

- 状況の整理とリスク評価: 現在の状況で、離婚、慰謝料請求(する側・される側)など、どのような法的リスクがどの程度あるのかを正確に把握できます。

- 慰謝料問題の戦略: 慰謝料を請求したい場合、あるいは請求されている場合に、どのように交渉を進めるべきか、適正な金額はいくらか、複数の請求が絡む場合にどのように対応するかなど、複雑な慰謝料問題を戦略的に解決するためのアドバイスとサポートを受けられます。

- 離婚交渉の複雑な舵取り: ダブル不倫の事実が影響する離婚交渉において、不利にならないように、あるいは少しでも有利な条件で解決するための交渉を代行・サポートいたします。

- 冷静な対応: 感情的になりやすい状況で、弁護士が冷静な判断と対応を提供し、ご依頼者様が誤った行動をとってしまうことを防ぎます。

- プライバシーへの配慮: 問題が周囲に知られる範囲を最小限に抑えるためのアドバイスや、関係者とのやり取りを弁護士が担当することで、プライバシーを守る配慮も可能です。

ダブル不倫問題でお悩みなら、かがりび綜合法律事務所へ

ダブル不倫の発覚は、まさに人生の危機とも言える状況です。潜むリスクを正確に理解し、冷静かつ適切な対応をとらなければ、取り返しのつかない事態に発展する可能性があります。

かがりび綜合法律事務所は、ダブル不倫に関するご相談や解決実績が豊富です。不貞慰謝料問題、離婚問題、そして複数の関係者が絡む複雑な状況においても、ご依頼者様の状況を丁寧に分析し、最善の解決を目指すための戦略をご提案いたします。

もしあなたがダブル不倫に関わる問題に直面し、不安を感じているのであれば、一人で抱え込まず、できるだけ早く弁護士にご相談ください。潜むリスクを最小限に抑え、新たな未来へと進むための道筋を、弁護士が共に考え、サポートいたします。

« Older Entries Newer Entries »