コラム

損しない!離婚の「お金」トラブル解決ガイド|大阪の弁護士が解説

損しない!離婚の「お金」トラブル解決ガイド|大阪の弁護士が解説

初めまして。弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士の野条健人です。

「離婚を考えているけど、財産分与ってどうなるの?」 「相手が財産を隠している気がする…」 「養育費や年金分割、ちゃんと受け取れるか不安…」

離婚を考えたとき、多くの方が不安に感じるのが「お金」の問題ではないでしょうか。

特に、財産分与や養育費、慰謝料など、法律の専門知識がないと、本来得られるべき権利を失ってしまうリスクがあります。

離婚問題は複雑な法律が絡み合っており、専門的な知識と戦略が必要です。

この記事では、皆様が安心して新しい人生をスタートできるよう、離婚にまつわる「お金」のトラブル解決法を、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

大阪で離婚のお金問題にお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。

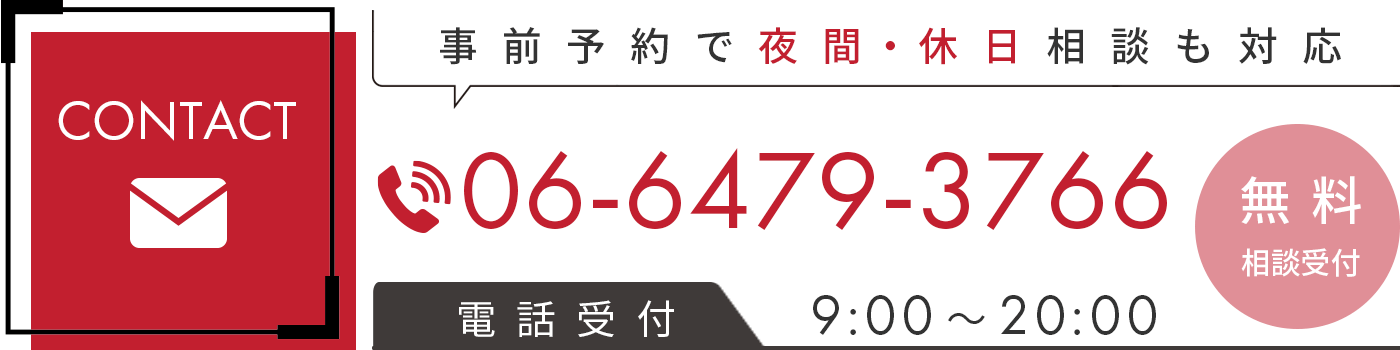

当事務所では、無料相談はもちろん、電話相談も可能です。まずは気軽にご相談ください。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所について

私たちがご相談にのります。弁護士を選んでいただくことも可能です。

代表弁護士 野条 健人

「気持ちを汲み取って迅速に進めてくれる」「背中を押してもらった」など、嬉しいお言葉をよくいただきます。私と井上弁護士の2人体制で、アットホームな雰囲気の事務所です。これまで積み重ねてきた経験と機動力を駆使して、相談者様のために尽力します。

弁護士 井上 めぐみ

好きな言葉は「なりたかった自分になるのに遅すぎるということはない」。相談者様のお気持ちにより寄り添えるよう、認定心理士の資格も取得しました。相談者様のお悩みに真摯に寄り添い、一緒に納得のいく解決を目指します。

【弁護士法人かがりび綜合法律事務所の強み】

1. 初回相談無料 離婚に関するご相談は、初回無料で承っております。費用の心配をせずに、まずはお気軽にご相談ください。

2. 電話相談・オンライン相談も可能 遠方にお住まいの方や、事務所までお越しいただくのが難しい方のために、電話やオンラインでのご相談も可能です。大阪府内はもちろん、全国からのご相談に対応しています。

3. 柔軟な時間対応 平日の日中にお仕事などでご来所が難しい方のために、事前にご予約いただければ、夜間や土日のご相談も承っております。

財産分与:損しないための4つのポイント

財産分与は「清算的財産分与」が原則です。これは、夫婦が協力して築き上げた共有財産を、離婚時に公平に分けることを意味します。

1. 財産分与の対象となる財産を把握する

財産分与の対象は、結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた**「共有財産」**です。

- 共有財産

- 預貯金、株式、保険(解約返戻金)、不動産、自動車など

- 退職金や年金も財産分与の対象になる

- 特有財産

- 結婚前から持っていた財産

- 結婚中に相続や贈与で得た財産

これらの区別を正確に行うことが、財産分与で損をしないための第一歩です。ご提供いただいた写真(資料)にもあるように、民法では「夫婦別産制」が定められていますが、実質的な貢献度を考慮して分与が行われるのが一般的です。

2. 相手が財産を隠している場合の対処法

名義人が正当な理由なく財産開示に応じない場合は、裁判所を通じて「調査嘱託」などの手続きを利用できます。

- 調査嘱託:裁判所を通じて、銀行などの金融機関に相手の口座情報を照会する手続き。

- 弁護士会照会:弁護士が所属する弁護士会を通じて、金融機関に相手の財産状況を照会する手続き。

相手が財産を隠していると疑われる場合、これらの法的手段を活用することで、財産の全体像を明らかにすることができます。自分で探偵を雇ったり、相手のスマホを盗み見したりするのは、プライバシー侵害のリスクがあるため避けましょう。

3. 年金分割:忘れずに請求する

年金分割も、離婚時のお金に関する重要な手続きです。

夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金や共済年金の保険料記録を分割し、将来受け取る年金額を調整する制度です。特に専業主婦(夫)だった場合、この手続きをしないと将来の年金額が大きく減ってしまいます。

4. 離婚協議書や公正証書を作成する

財産分与や養育費の取り決めは、口約束ではなく、必ず書面に残しましょう。

- 離婚協議書:夫婦で作成する合意書。

- 公正証書:公証役場で作成する公文書。強制執行認諾文言を付けておけば、相手が養育費の支払いを怠った場合、裁判を経ずに給与や財産を差し押さえることが可能になります。

養育費:子どもの権利を守る

養育費は、子どもの健やかな成長のために必要不可欠なお金です。

養育費の相場と算定方法

裁判所が公表している「養育費算定表」を基に、親の収入や子どもの人数・年齢などを考慮して金額を決めます。

【養育費算定表の例】

- 親の収入

- 子どもの年齢(0~14歳、15歳以上)

- 子どもの人数

※注意点 養育費は、離婚後の状況変化に応じて見直すことも可能です。例えば、支払う側の収入が大幅に減ったり、受け取る側の収入が増えたりした場合などです。

養育費の未払いを防ぐには

- 公正証書を作成する:前述のとおり、公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておけば、相手が支払いを怠った場合に、裁判を経ずに財産の差し押さえが可能になります。

- 弁護士に相談する:相手が養育費の支払いを拒否する場合、弁護士が内容証明郵便を送付したり、家庭裁判所に調停を申し立てたりして、支払いを促すことができます。

財産分与や慰謝料請求で損しないための「専門家」の重要性

財産分与や慰謝料請求の手続きは、専門的な知識と経験が必要です。

例えば、「管轄」について見てみましょう。家庭裁判所での手続きは、夫婦の住所地などを考慮して管轄が定められています。

また、「審判」や「口頭弁論」といった専門的な手続きも、裁判所では行われます。これらの手続きを一人で進めるのは、非常に困難です。

弁護士に依頼するメリット

- 適切な慰謝料・財産分与額の算出:法的な観点から、あなたにとって適正な金額を算出します。

- 相手との交渉代行:感情的になりがちな交渉を、冷静かつスムーズに進めます。

- 証拠の収集サポート:慰謝料請求に必要な証拠の集め方や、財産の調査方法をアドバイスします。

- 法的書類の作成:離婚協議書や公正証書など、後々のトラブルを防ぐための書類作成をサポートします。

- 裁判手続きの代行:調停や裁判になった場合でも、あなたの代理人としてすべての手続きを行います。

離婚準備のチェックリスト

離婚をスムーズに進めるために、まずは以下のチェックリストで、今の状況を確認してみましょう。

- 離婚の意思を固める:まずは自分の気持ちを整理する

- 情報の収集:財産状況や相手の収入などを把握する

- 証拠の確保:慰謝料請求を考えているなら、証拠を集めておく

- 別居の準備:今後の生活費や住居を確保する

- 弁護士に相談:一人で悩まず、専門家のアドバイスを受ける

離婚問題は、ご自身の力だけで解決しようとすると、時間も労力もかかってしまいます。また、法律的な知識がないことで、本来得られるはずだった権利を失ってしまうケースも少なくありません。

弁護士に相談することで、これらの問題を未然に防ぎ、あなたにとって最善の解決策を見つけることができます。

大阪での離婚問題は弁護士法人かがりび綜合法律事務所へ

離婚は、新しい人生のスタートラインです。

私たちは、あなたの人生がより良いものになるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪市に拠点を置き、これまで数多くの離婚問題の解決をサポートしてきました。

MEO対策(Googleマップの検索順位向上)にも力を入れており、「大阪 離婚弁護士」「大阪 弁護士 離婚相談」といったキーワードで検索していただければ、当事務所の情報をご確認いただけます。

無料相談はもちろん、電話相談も可能です。

あなたのプライバシーは厳守しますので、安心してご相談ください。

新しい人生の第一歩を、私たち弁護士が全力でサポートします。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所

- 初回相談: 無料

- 電話相談: 可能

#離婚 #離婚弁護士 #大阪弁護士 #離婚相談 #離婚準備 #財産分与 #養育費 #慰謝料 #不倫 #浮気 #親権 #弁護士 #法律事務所 #大阪 #梅田 #なんば #心斎橋 #天王寺

損しない!離婚準備と手続き完全ガイド|大阪の弁護士が解説

損しない!離婚準備と手続き完全ガイド|大阪の弁護士が解説

初めまして。弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士の野条健人です。

「離婚を考えているけど、何から始めたらいいの?」 「財産分与や養育費、どうすれば損しない?」 「離婚って、一人でできるの?」

もしあなたが、このような不安を抱えているなら、このブログ記事がきっとお役に立ちます。

離婚は人生の大きな決断です。しかし、正しい知識がないまま進めてしまうと、後で「こんなはずじゃなかった…」と後悔する結果になることも少なくありません。

私たちは、あなたの不安に寄り添い、新しい人生を穏やかにスタートできるよう、全力でサポートします。

この記事では、離婚の種類から、財産分与、慰謝料、養育費、親権といった重要ポイントまで、弁護士の視点から詳しく解説します。

大阪で離婚問題にお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。

当事務所では、無料相談はもちろん、電話相談も可能です。まずは気軽にご相談ください。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所について

私たちがご相談にのります。弁護士を選んでいただくことも可能です。

代表弁護士 野条 健人

「気持ちを汲み取って迅速に進めてくれる」「背中を押してもらった」など、嬉しいお言葉をよくいただきます。私と井上弁護士の2人体制で、アットホームな雰囲気の事務所です。これまで積み重ねてきた経験と機動力を駆使して、相談者様のために尽力します。

弁護士 井上 めぐみ

好きな言葉は「なりたかった自分になるのに遅すぎるということはない」。相談者様のお気持ちにより寄り添えるよう、認定心理士の資格も取得しました。相談者様のお悩みに真摯に寄り添い、一緒に納得のいく解決を目指します。

【弁護士法人かがりび綜合法律事務所の強み】

1. 初回相談無料 離婚に関するご相談は、初回無料で承っております。費用の心配をせずに、まずはお気軽にご相談ください。

2. 電話相談・オンライン相談も可能 遠方にお住まいの方や、事務所までお越しいただくのが難しい方のために、電話やオンラインでのご相談も可能です。大阪府内はもちろん、全国からのご相談に対応しています。

3. 柔軟な時間対応 平日の日中にお仕事などでご来所が難しい方のために、事前にご予約いただければ、夜間や土日のご相談も承っております。

離婚の種類と手続きの流れ

離婚には、主に3つの種類があります。それぞれの特徴と手続きの流れを理解することで、あなたに最適な方法を見つけることができます。

1. 協議離婚

夫婦間の話し合いだけで離婚する方法です。日本の離婚件数の約9割が協議離婚と言われています。

【メリット】

- 裁判所を介さないため、手続きが簡便で費用もかからない

- 夫婦で自由に条件を決められる

- 早期解決が期待できる

【デメリット】

- 夫婦の合意が必要なため、話し合いがこじれると成立しない

- 口約束だけでは後々トラブルになるリスクがある

【弁護士がサポートできること】

- 相手との交渉を代行し、あなたの精神的負担を軽減する

- 養育費や財産分与など、適切な条件をアドバイスする

- 離婚協議書や公正証書の作成をサポートし、後々のトラブルを防ぐ

2. 離婚調停

夫婦間の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で調停委員を介して話し合いをする方法です。

【メリット】

- 裁判所の調停委員が間に入ってくれるため、冷静に話し合いが進められる

- 弁護士を立てなくても手続きを進められる

【デメリット】

- 相手が調停に出席しないと成立しない

- 調停委員は中立な立場のため、必ずしもあなたの味方ではない

【弁護士がサポートできること】

- 調停に同席し、あなたに代わって主張や交渉を行う

- 調停委員にあなたの状況を正確に伝え、有利な条件を引き出す

- 必要な書類の準備や手続きを代行する

3. 離婚裁判

調停が不成立に終わった場合に、最終的な手段として裁判で離婚を求める方法です。

【メリット】

- 裁判官が判決を下すため、相手が同意しなくても強制的に離婚できる

【デメリット】

- 手続きが複雑で時間がかかる

- 精神的・金銭的負担が大きい

【弁護士がサポートできること】

- 裁判の代理人として、あなたの主張を法的に組み立てる

- 裁判官に提出する書類や証拠を準備する

- 判決までの手続きをすべて代行する

離婚で損しないための3つの重要ポイント

離婚後の生活を安定させるためには、お金に関する知識が不可欠です。特に重要な「財産分与」「慰謝料」「養育費」について解説します。

1. 財産分与:共有財産を正確に把握する

財産分与とは、夫婦が協力して築き上げた共有財産を、離婚時に公平に分けることです。

【対象となる財産】

- 預貯金、株式、保険、不動産、自動車など

- 退職金や年金も財産分与の対象になる

【見落としがちなポイント】

- 相手名義の口座やへそくり:自分で調査するのは難しいため、弁護士を通じて開示請求を行う

- 退職金:将来支払われる予定の退職金も、分与の対象になる

- 生命保険の解約返戻金:夫婦のどちらかが契約者になっていても、共有財産として計算する

2. 慰謝料:不貞行為やDV・モラハラの証拠を集める

慰謝料は、離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を与えた相手に支払う賠償金です。

【慰謝料を請求できるケース】

- 不貞行為(不倫・浮気):最も慰謝料請求が多いケース。肉体関係の証拠が不可欠

- DV(家庭内暴力):診断書や写真、録音などが証拠になる

- モラハラ(精神的暴力):日記、メール、録音などが証拠になる

【弁護士がサポートできること】

- 慰謝料請求が妥当か判断し、適正な金額を算出する

- 相手との交渉を代行し、精神的負担を軽減する

- 裁判になった場合でも、法的に有効な証拠を提示して戦う

3. 養育費:子どもの将来のために

養育費は、子どもが経済的に自立するまでに必要なお金です。子どもの権利であり、親が負担すべき義務です。

【養育費の相場】 裁判所が公表している「養育費算定表」を基に、親の収入や子どもの人数・年齢などを考慮して金額を決めます。

【見落としがちなポイント】

- 口約束にしない:必ず公正証書や調停調書を作成し、法的な強制力を持たせる

- 定期的な見直し:親の収入状況や子どもの成長に応じて、金額を見直す必要がある

離婚準備のチェックリスト

離婚をスムーズに進めるために、まずは以下のチェックリストで、今の状況を確認してみましょう。

- 離婚の意思を固める:まずは自分の気持ちを整理する

- 情報の収集:財産状況や子どもの学校情報、相手の収入などを把握する

- 証拠の確保:慰謝料請求を考えているなら、証拠を集めておく

- 別居の準備:今後の生活費や住居を確保する

- 弁護士に相談:一人で悩まず、専門家のアドバイスを受ける

離婚問題は、ご自身の力だけで解決しようとすると、時間も労力もかかってしまいます。また、法律的な知識がないことで、本来得られるはずだった権利を失ってしまうケースも少なくありません。

弁護士に相談することで、これらの問題を未然に防ぎ、あなたにとって最善の解決策を見つけることができます。

大阪での離婚問題は弁護士法人かがりび綜合法律事務所へ

離婚は、新しい人生のスタートラインです。

私たちは、あなたの人生がより良いものになるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪市中央区に拠点を置き、これまで数多くの離婚問題の解決をサポートしてきました。

MEO対策(Googleマップの検索順位向上)にも力を入れており、「大阪 離婚弁護士」「大阪 弁護士 離婚相談」といったキーワードで検索していただければ、当事務所の情報をご確認いただけます。

無料相談はもちろん、電話相談も可能です。

あなたのプライバシーは厳守しますので、安心してご相談ください。

新しい人生の第一歩を、私たち弁護士が全力でサポートします。

#離婚 #離婚弁護士 #大阪弁護士 #離婚相談 #離婚準備 #財産分与 #養育費 #慰謝料 #不倫 #浮気 #親権 #弁護士 #法律事務所 #大阪 #梅田 #なんば #心斎橋 #天王寺

離婚慰謝料を徹底解説|「不貞行為」「モラハラ」どこまで請求できる? 財産隠しへの対処法

離婚慰謝料を徹底解説|「不貞行為」「モラハラ」どこまで請求できる? 財産隠しへの対処法

こんにちは。大阪の弁護士法律事務所かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条です。

離婚を考える際、「慰謝料」は多くの方が関心を寄せるテーマの一つです。「相手の不貞行為で精神的に苦痛を受けた」「モラハラで長年我慢してきた」「慰謝料ってどのくらいもらえるの?」といった疑問や不安を抱える方は少なくありません。

また、相手が財産を隠しているかもしれない、という不安から、慰謝料や財産分与を適切に受け取れないのではないかと心配される声もよく聞きます。

今回は、離婚における「慰謝料請求」について、その具体的な判断基準、特に「不貞行為」や「モラハラ・嫌がらせ」が絡むケースを中心に、そして「財産隠し」への対処法まで、具体的な裁判例や実務の考え方を交えながら詳しく解説します。このブログ記事が、あなたの離婚問題解決への一歩を後押しできれば幸いです。

1.離婚慰謝料の基本|損害の内容と種類

離婚慰謝料とは、離婚原因を作った側(有責配偶者)の行為によって、被害者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。

- 婚姻原因行為による精神的損害: 不貞行為やDVなど、直接的な離婚原因となった有責行為そのものによって生じた精神的苦痛。これが慰謝料の主な対象となります。

- 婚姻破綻による精神的損害: 婚姻関係が破綻したこと自体によって生じる精神的苦痛。

- 法的離婚による精神的損害: 離婚訴訟や調停といった法的手続きによる精神的苦痛。

したがって、現在の実務では、直接的な離婚原因となった「不貞行為」や「DV」「悪意の遺棄」など、具体的な有責行為によって生じた精神的苦痛を明確に立証することが、慰謝料請求において最も重要となります。

2.不貞行為による慰謝料請求のポイント

不貞行為(浮気・不倫)は、離婚慰謝料請求の典型的な原因です。

(1) 慰謝料請求が認められる要件

- 不貞行為の事実があること: 配偶者が、配偶者以外の異性と肉体関係を持ったこと。

- 相手方の不貞行為によって精神的苦痛を被ったこと: 不貞行為によって離婚に至った、あるいは夫婦関係が修復不可能なほど破綻したことによる精神的苦痛。

- 不貞行為と精神的苦痛の因果関係があること: 不貞行為がなければ精神的苦痛を被ることはなかったという関係。

(2) 慰謝料額を左右する要素

慰謝料の金額は、以下の要素を総合的に考慮して決定されます。

- 不貞行為の悪質性:期間の長さ、頻度、関係の深度、子の有無など。

- 婚姻期間:婚姻期間が長いほど、慰謝料は高額になる傾向があります。

- 精神的苦痛の程度:精神疾患の有無、治療歴など。

- 有責配偶者の経済力:慰謝料を支払う能力。

- 相手方配偶者の離婚後の生活状況:経済的困窮の度合い。

- 請求する側の落ち度(過失相殺):請求する側にも夫婦関係悪化の原因があった場合、慰謝料が減額される可能性があります。

3.モラハラ・嫌がらせによる慰謝料請求のポイント

モラハラ(精神的暴力)や嫌がらせは、目に見える傷が残らないため、慰謝料請求が難しいと感じる方もいらっしゃいますが、継続的で悪質なモラハラは、離婚原因となり、慰謝料請求も可能です。

(1) モラハラ・嫌がらせの認定基準

ご提供いただいた資料の「不貞行為以外の相手方への慰謝料請求」や「嫌がらせ」の項にも関連する記載があります。モラハラや嫌がらせが慰謝料請求の対象となるのは、以下のような行為です。

- 人格否定や侮辱:継続的に人格を否定する言葉を浴びせる、馬鹿にする、無視するなど。

- 行動制限・束縛:交友関係を制限する、外出を許可しない、監視する、携帯電話をチェックするなど。

- 経済的支配:生活費を渡さない、家計を管理させない、自由に使えるお金を与えないなど。

- 脅迫・威圧:怒鳴る、物を投げつける、暴力を示唆するなど。

- 嫌がらせ行為:故意に不快な言動を繰り返す、家族や友人への誹謗中傷など。

これらの行為が単発ではなく、継続的・反復的に行われ、被害者の心身に深刻な影響を与え、婚姻関係を破綻させた場合に、慰謝料請求が認められます。

(2) 立証の難しさと証拠収集

モラハラや嫌がらせは客観的な証拠が残りにくいため、立証が難しい傾向にあります。しかし、以下のような証拠を粘り強く収集することが重要です。

- 日記やメモ:モラハラ行為があった日時、場所、内容、受けた精神的苦痛などを具体的に記録したもの。

- 音声・動画記録:モラハラ行為中の会話や状況を録音・録画したもの。

- メール、LINE、SNS等のメッセージ:相手からの暴言、人格否定、脅迫的なメッセージなどが記録されたもの。

- 医師の診断書・カルテ:精神的なストレスや心身の不調を訴えて心療内科や精神科を受診した場合の診断書は、精神的苦痛の深刻さを示す重要な証拠となります。

- 知人・友人・親族の証言・陳述書:モラハラ行為を目撃したり、被害者からの相談を受けたりした第三者からの証言。

- 専門家(カウンセラー等)の意見書:継続的なカウンセリングを受けている場合、専門家からの意見書も有効です。

ご提供いただいた資料の「精神的苦痛を増大させた事例」でも、モラハラや嫌がらせは精神的苦痛を増大させると述べられており、その実態を明らかにすることの困難性が指摘されています。そのため、弁護士と協力しながら、効果的な証拠収集を進めることが重要です。

4.財産隠しへの対処法と慰謝料請求への影響

慰謝料や財産分与を適切に受け取る上で、相手方の財産隠しは大きな問題となります。

(1) 財産隠しの手口と兆候

財産隠しには、以下のような手口が考えられます。

- 預貯金の移動:配偶者名義の口座から現金を引き出したり、家族や他人の名義口座に送金したりする。

- 有価証券の隠蔽:株や投資信託を隠す、名義を変える。

- 不動産の隠蔽:名義変更を行う、売却して現金を隠す。

- 退職金の隠蔽:退職金の受け取り時期をずらす、現金で受け取る。

- 借金の偽装:存在しない借金を装い、財産を減らそうとする。

不自然な支出、急な口座残高の減少、特定の金融機関からの取引明細書の未開示などが財産隠しの兆候として挙げられます。

(2) 財産隠しへの対処法

財産隠しが疑われる場合、弁護士は以下のような法的手続きを用いて財産を調査します。

- 弁護士会照会(23条照会): 弁護士が、銀行や証券会社、保険会社などに対し、相手方の預貯金口座の履歴や有価証券の保有状況などを照会し、財産状況を開示するよう求める手続きです。これは弁護士のみが行える強力な調査方法です。

- 調査嘱託: 裁判所を通して、金融機関などに財産情報の開示を求める手続きです。

- 文書提出命令の申立て: 相手方が財産に関する書類(預金通帳、確定申告書など)を持っている場合、裁判所に対しその提出を命じるよう申し立てます。

- 財産開示手続: 裁判所の命令により、相手方が自身の財産状況について陳述する手続きです。虚偽の陳述をした場合には罰則があります。

ご提供いただいた資料の「慰謝料隠し」の項にも、慰謝料請求権があるにもかかわらず、隠蔽工作のために慰謝料が減額される事例(東京地方裁判所平成22年4月19日判決)が示されており、財産隠しは慰謝料額に影響を及ぼす可能性があることがわかります。

5.離婚問題を弁護士に相談すべき理由

慰謝料請求、特にモラハラや嫌がらせ、そして財産隠しが絡む離婚問題は、非常に複雑で専門的な判断と対応が求められます。ご自身だけでこれらの問題を解決しようとすると、法的な見落としや、思わぬ不利益を被るリスクが高まります。

弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

- 適切な慰謝料額の算定と交渉: 有責行為の悪質性、精神的苦痛の程度、財産状況などを総合的に判断し、適切な慰謝料額を算定します。相手方との交渉も弁護士が代行し、あなたの権利を最大限に守ります。

- 効果的な証拠収集のアドバイス: 不貞行為やモラハラ、嫌がらせ、財産隠しなど、それぞれのケースに合わせた有効な証拠の種類や収集方法を具体的にアドバイスし、あなたの負担を軽減します。

- 財産調査の代行: 財産隠しが疑われる場合でも、弁護士会照会などの法的手段を用いて財産を特定し、公平な財産分与と慰謝料の獲得を目指します。

- 法的裏付けに基づいた主張・立証: 裁判実務の傾向を踏まえ、あなたの主張を法的に説得力のある形で裁判所に伝えます。

- 精神的負担の軽減: 複雑でストレスの多い離婚手続きを専門家に任せることで、あなたの精神的な負担を大きく軽減し、新たな人生の準備に集中できます。

まとめ

離婚慰謝料は、不貞行為やDV、悪質なモラハラなど、具体的な有責行為によって生じた精神的苦痛に対して請求できます。モラハラや嫌がらせは立証が難しい場合もありますが、継続的な証拠収集が鍵となります。また、財産隠しが疑われる場合は、弁護士による専門的な調査が不可欠です。

大阪の弁護士法律事務所かがりび綜合法律事務所では、慰謝料請求を含む離婚問題に特化した豊富な知識と経験を持つ弁護士が、親身になってあなたの問題解決をサポートいたします。

「慰謝料を請求したいけれど、どうすればいいか分からない」 「相手が財産を隠しているかもしれない」 「モラハラで苦しんでいる」

どのようなお悩みでも構いません。まずは一度、専門家にご相談ください。初回相談は無料ですので、安心してご連絡いただけます。

私たちは、あなたの新たな一歩を全力で応援します。

試行的面会交流について

試行的面会交流について

こんにちは。かがりび綜合法律事務所 代表弁護士の野条です。

本日は「試行的面会交流」についてお話しします。

面会交流のルールを決める際、どのように進めるべきか悩んでしまうケースは少なくありません。そこで、今後の状況を見極めるために、まず試験的に面会交流を行うことがあります。これを「試行的面会交流」と呼んでいます。

児童室での面会交流

お子さんが幼い場合は、裁判所の児童室という部屋を使って面会交流を試みます。児童室と聞くと難しく感じるかもしれませんが、平たく言えば「プレイルーム」のような場所をイメージしていただければ分かりやすいでしょう。

ここでは、家庭裁判所の調査官が立ち会い、お子さんの様子を細かく観察します。言葉だけでなく、その表情や声のトーン、しぐさなどから、お子さんの気持ちを丁寧に読み取っていきます。

お子さんの気持ちを最優先に考える

調査官は、ご家庭での様子や、お子さんの学校、友人関係など、様々な環境が与える影響にも目を向け、お子さんの素直な心情を理解するよう努めます。

絵を描いてもらったり、簡単なテストを補助的に用いることもありますが、これらすべての調査は、お子さんの利益を守り、健全な成長を促すために細心の注意を払って行われるべきものです。

特に、お子さんの心に影響を与える可能性があるため、調査の必要性やその方法、お子さんへの影響について十分に吟味する必要があります。

悩んだら専門家への相談を

私自身も、この過程で悩むことがあれば、弁護士にきちんと相談し、しっかりとした対策を立てることが非常に大切だと考えています。

もしこの場面でお悩みの方がいらっしゃれば、ぜひ一度ご相談ください。代理人をつけて対応することが望ましいので、お困りの方は当事務所までご連絡いただければと思います。

【弁護士 野条健人 が解説】不倫(不貞行為)が原因で離婚したい|慰謝料・親権・財産分与の交渉戦略

【弁護士 野条健人 が解説】不倫(不貞行為)が原因で離婚したい|慰謝料・親権・財産分与の交渉戦略

「配偶者の不倫が発覚した…」 「裏切られたショックで、もう夫婦としてやっていけない…」

配偶者の不倫(不貞行為)は、夫婦間の信頼関係を根底から破壊する、最も深刻な問題の一つです。不倫が原因で離婚を決意した方は、怒りや悲しみ、そして「これからどうすればいいのか?」という不安な気持ちでいっぱいになっていることでしょう。

この記事では、大阪の離婚弁護士として数多くの不倫問題による離婚を解決してきた私、野条健人が、不倫を原因とする離婚において、あなたが最大限の利益を得るための交渉戦略と、知っておくべき法的な知識を徹底的に解説します。大阪、大阪近辺での離婚ならおまかせください。

- 不倫された側からの離婚請求はできる?

- 不倫した側からの離婚請求は?

- 慰謝料の相場と増額のポイントは?

- 親権や財産分与はどうなる?

これらの疑問を解消し、あなたの再出発を確実なものにするための具体的な道筋が見えてくるはずです。

1. 不倫(不貞行為)と離婚請求の可否

(1)不倫をされた側からの離婚請求

配偶者の不貞行為は、民法770条1項1号に定められた**「不貞な行為があったとき」**という、明確な法定離婚事由です。

したがって、相手方が離婚に応じない場合でも、協議、調停、そして裁判を経て、あなたが不貞行為の事実を立証できれば、裁判官の判断で離婚が認められます。

(2)不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求

一方、不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。これは「自ら夫婦関係を破綻させておきながら、相手に離婚を強いることは許されない」という、信義誠実の原則に基づいています。

ただし、最高裁判例(最高裁昭和62年9月2日判決)によって、以下の3つの条件をすべて満たす場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。

- 夫婦の別居期間が相当長期にわたること

- 未成熟の子どもがいないこと

- 相手方配偶者が、離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれないこと

不倫をされた側にとって、この原則を知っていることは非常に重要です。たとえ相手が離婚を求めてきても、あなたが同意しなければ、裁判では原則として離婚が認められないからです。この原則は、あなたが慰謝料や財産分与などの交渉を有利に進めるための強力な武器となります。

2. 不倫が原因の離婚で知っておくべき検討事項

不倫が原因で離婚する場合、慰謝料だけでなく、親権や財産分与など、多くの問題が絡み合います。これらの問題についても、不倫の事実が交渉にどう影響するかを理解しておくことが重要です。

(1)慰謝料

不倫が原因で離婚に至る場合、慰謝料の金額は高くなりやすいと言われています。不貞行為によって一つの家庭が崩壊したという結果は、慰謝料を算定する上で最も重く考慮される要素の一つだからです。

- 慰謝料の相場: 不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料の相場は、200万円〜300万円が一般的です。

- 慰謝料増額のポイント: 慰謝料の金額は、不倫の期間、回数、頻度、発覚後の態度だけでなく、以下の要素も考慮されます。

- 離婚の有無: 不倫が原因で離婚した場合は、離婚しなかった場合よりも慰謝料が高額になります。

- 未成熟な子どもの有無: 未成熟な子どもがいる家庭で不倫が発覚した場合、子どもに与える影響が大きいため、慰謝料が増額される傾向にあります。

- 不倫発覚後の態度: 相手が反省せず、不誠実な態度を取り続けた場合、被害者の精神的苦痛は増大するため、慰謝料増額の要素となります。

(2)親権・面会交流

不倫の事実と親権や面会交流は、原則として直接関係がないとされています。なぜなら、親権や面会交流は、**「子の利益」**を最優先に決定されるべき問題だからです。

- 親権: 親権は、不倫をしたかどうかではなく、**「どちらの親が、子どもにとってより良い環境で育てることができるか」**という観点から判断されます。そのため、監護実情や監護実績が重視されます。

- 面会交流: 不倫をした親でも、子どもとの面会交流は、子の利益のために認められるのが一般的です。

ただし、不倫相手の家に子どもを連れて入り浸ったり、子どもの面前で不貞行為に及んだりするなど、不倫が子の利益に悪影響を及ぼすような悪質なケースでは、親権や面会交流の判断に大きな影響を与える可能性があります。

(3)養育費

養育費は、不倫があったかどうかとは全く関係なく、支払う側の収入と子どもの年齢によって定められます。不倫をした親でも、子どもを扶養する義務は消滅しません。

(4)財産分与

慰謝料とは異なり、不倫の事実と財産分与は別の問題として扱われます。財産分与は、夫婦が結婚期間中に築き上げた共有財産を公平に分けることを目的としているため、不倫をした妻でも、共有財産を均等に分割する権利があります。

ただし、交渉次第では、慰謝料の代わりに、慰謝料と同額分の財産分与を減額する形で調整することも可能です。

3. 解決事例に学ぶ!不倫離婚の交渉戦略

当事務所で実際に解決した、不倫が原因の離婚事例をご紹介します。

【解決事例】亭主関白な夫との離婚を成立させた事例|30代女性

- 相談内容: 亭主関白な夫からパワハラを受け、別居していたご相談者様。夫の不貞行為も発覚し、精神的苦痛を受けていました。誰にも相談できず、意を決してご相談にいらっしゃいました。

- 弁護士の対応: まず、ご相談者様のお話を親身に伺い、夫の言動が原因で精神的苦痛を受けている状況を深く理解しました。離婚成立を目的とし、まずは離婚調停で早期解決を目指しました。

- 結果: 夫の不貞行為を証明する証拠を基に、不倫慰謝料の請求を明確に主張。離婚調停の中で、解決金として250万円、財産分与、そして親権を獲得し、離婚を成立させることができました。

- 弁護士 野条健人のコメント: 不倫問題による離婚は、法的なアプローチだけでなく、ご相談者様の心のケアも重要です。このケースでは、不貞行為による慰謝料だけでなく、親権や財産分与においてもご相談者様が最大の利益を得られるよう、交渉戦略を組み立てました。最終的に、ご相談者様が笑顔を取り戻し、新たな人生の一歩を踏み出せたことが何よりの喜びです。

4. まとめ:一人で悩まず、専門家を頼る勇気を

配偶者の不倫が発覚し、許せない気持ちでいる方や、離婚による損失を避けたいと悩んでいる方は多いでしょう。

不倫が原因の離婚は、慰謝料だけでなく、親権や財産分与など、多くの問題が複雑に絡み合います。これらの問題をすべて有利に進めるためには、適切な証拠収集と、過去の裁判例に基づいた交渉戦略が不可欠です。

不倫をされた側は、感情的になりがちですが、冷静に法律の専門家である弁護士に相談することで、有利な解決へと導くことができます。

当事務所では、これまで多くの不倫問題による離婚案件を扱ってきました。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案します。

「不倫が原因で離婚したいけど、どうすればいいか分からない…」 「慰謝料をしっかり請求したいけど、証拠がなくて不安…」

そう感じた時こそ、専門家を頼るタイミングです。

まずはお気軽にご相談ください。あなたの正当な権利を守り、将来的なトラブルを防ぐため、終局的な解決を目指します。

#不倫 #不貞行為 #離婚 #離婚相談 #慰謝料 #親権 #財産分与 #離婚弁護士 #野条健人 #法律相談

【離婚事例】家庭内別居から4ヶ月で離婚成立!親権、養育費、財産分与を獲得したスピード解決の裏側

【離婚事例】家庭内別居から4ヶ月で離婚成立!親権、養育費、財産分与を獲得したスピード解決の裏側

こんにちは!弁護士法人かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条健人です。

今回は、私が実際に担当させていただいた、家庭内別居からの離婚事例をご紹介します。

この事例の依頼者さんは、長年の家庭内別居を経て離婚を決意されました。そして、わずか3ヶ月という短期間で、親権、養育費、そして財産分与を獲得し、お子さんたちと新しい人生をスタートすることができました。

「家庭内別居から離婚なんて、大変そう…」 「長引きそうで、気が重い…」

もし、そんな不安を抱えている方がいれば、この事例が少しでもあなたの背中を押すきっかけになれば幸いです。

1. 相談内容:会話のない2年間、そして決意

今回の依頼者さんは、パートで働く40代の女性でした。お子さんが2人いらっしゃいます。

ご相談にいらした際、開口一番に「もう2年くらい、夫とほとんど会話がありません」と、つらそうにお話しされました。

「もうこのままでは、子どもたちに悪影響だ。離婚したい…」

会話のない、冷え切った家庭で、お子さんたちと過ごす日々は、想像を絶するつらさだったと思います。

夫は50代の会社員で、年収は600万円。離婚後の生活や、養育費、そして財産分与について、どうすればいいか分からない状況でした。

「できるだけ早く解決したい」というご意向を受け、私たちは、スピード解決を最優先した戦略を練ることにしました。

2. 解決への道筋:調停を待たず、交渉を開始

ご相談者さんからお話を伺い、私たちはすぐに以下の行動に移りました。

- お子さん2人を連れて、別居を開始する。

- 直ちに「婚姻費用分担調停」と「離婚調停」を申し立てる。

しかし、調停を申し立てても、第1回期日までは通常2〜3ヶ月の期間を要します。

「できるだけ早く解決したい」というご相談者さんのご希望を叶えるため、私たちはその期間を無駄にせず、調停が始まる前に、相手方と直接交渉を開始するという戦略をとりました。

3. 解決の流れ:第1回調停期日でのスピード決着

私たちは、交渉の席で、ご相談者さんの希望を具体的に提示しました。

- 2人の子の親権

- 養育費月額8万円

- 財産分与400万円

夫側は、当初は難色を示しましたが、私たちは、これらの金額が法的に正当であることを丁寧に説明し、粘り強く交渉を続けました。

そして、ついに迎えた第1回調停期日。

すでに調停が始まるまでに、ほぼすべての条件について合意が形成されていたため、わずか1回の調停で、調停離婚が成立しました。

結果として、別居からわずか3ヶ月という驚くべき速さで、ご相談者さんは、親権、養育費、財産分与というすべての条件を勝ち取り、新しい人生をスタートさせることができたのです。

4. 弁護士からのコメント:早期解決の鍵は「事前交渉」

この事例の成功要因は、調停が始まるまでの期間を、無駄にせず有効活用したことにあります。

「調停が始まらないと、何もできない…」

そう思われがちですが、弁護士を代理人として立てれば、調停開始前の準備期間中に、相手方と交渉を開始することができます。

これにより、調停が始まってから交渉するよりも、はるかに早く解決に至る可能性が高まります。

「でも、交渉がまとまらなかったら…?」

大丈夫です。交渉がまとまらなければ、予定通り調停手続きに進めばいいだけです。リスクは何もありません。

この事例のように、あなたの「できるだけ早く解決したい」という思いを叶えるために、私たちは様々な戦略を提案します。

一人で悩みを抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士が交渉術を解説 – 大阪の離婚弁護士 井上めぐみ

「特に夫に不満はないけれど、離婚したい。でも、財産分与ってどうなるの?きちんと分けられるか不安…」

離婚を考える理由は様々ですが、必ずしも相手に明確な非があるとは限りません。今回ご紹介する事例は、双方に明確な離婚事由がない状況で、夫側から解決金300万円を提示されたものの、依頼者である50代の専業主婦Aさん(仮名)が納得できず、当事務所にご相談に来られたケースです。

弁護士 野条健人が、この難しい状況をどのように打開し、3000万円という高額な財産分与を獲得して離婚を成立させたのか、その交渉術を詳しく解説いたします。

相談の背景:納得できない解決金と突然の離婚調停

結婚25年、お子さんもいらっしゃるAさんは、夫から解決金300万円で離婚に応じるよう求められていました。提示された条件に到底納得できなかったAさんは拒否したところ、夫側から離婚調停を申し立てられてしまいました。

Aさんは、離婚はやむを得ないと考えていましたが、今後の生活のためにも、可能な限り有利な条件で離婚したいと強く希望されていました。

弁護士の対応:隠れた財産を見つけ出し、徹底交渉

夫に明確な不貞行為や暴力などの有責事由が認められなかったため、当初は多額の解決金を求めることは難しい状況でした。しかし、面談で詳細を伺う中で、弁護士 野条健人は、夫が婚姻後に非公開の株式会社を2つ設立していたという重要な情報を掴みました。

そこで、相手方代理人に対し、以下の対応を取りました。

- 会社の財政に関する資料の提出要求: 2社の株式価値を正確に評価するため、夫側に対し、会社の財務状況を示す資料の提出を求めました。

- 株式価値の算出: 提出された資料に基づき、専門家による株式の価格を算出しました。非公開会社の株式は評価が難しい場合もありますが、過去の判例や評価方法を駆使し、適正な価格を算定しました。

- 株式または相当額の財産分与を要求: 算出した株式の価値の2分の1をAさんに譲渡するか、同額相当の金銭を財産分与として支払うよう、夫側と粘り強く交渉しました。

相談の結果:3000万円の財産分与を獲得し、離婚成立

当初、300万円の解決金を提示されていたAさんは、弁護士の徹底的な調査と交渉により、最終的に3000万円の財産分与を獲得し、離婚が成立しました。

明確な離婚事由がないケースでも、諦めずに隠れた財産を探し出し、適切な評価と交渉を行うことで、依頼者の方の正当な権利を守ることができることを示した事例と言えるでしょう。

離婚における財産分与で後悔しないためのポイント

今回の事例から、離婚における財産分与で有利な条件を引き出すためには、以下の点が重要であることがわかります。

- 早期の弁護士への相談: 少しでも不安を感じたら、早めに弁護士に相談し、今後の見通しや取るべき行動についてアドバイスを受けることが大切です。

- 財産に関する情報の整理: 夫婦の共有財産に関する資料(預貯金通帳、不動産の登記簿謄本、保険証書など)をできる限り集めて整理しておきましょう。

- 隠れた財産の可能性を探る: 相手が申告していない財産がないか、注意深く情報を収集することも重要です。特に、事業を経営している場合や、退職金、年金なども財産分与の対象となる可能性があります。

- 専門家による適正な評価: 不動産や株式など、評価が難しい財産については、専門家(不動産鑑定士、税理士など)に評価を依頼することも検討しましょう。

- 粘り強い交渉: 納得のいく条件で離婚するためには、弁護士に依頼し、粘り強く交渉してもらうことが重要です。

離婚の財産分与でお悩みなら、大阪の離婚弁護士 野条健人にご相談ください

離婚における財産分与は、今後の生活を左右する重要な問題です。特に、明確な離婚事由がない場合や、相手が財産を隠している疑いがある場合は、専門的な知識と交渉力を持つ弁護士のサポートが不可欠です。

大阪の離婚弁護士 野条健人は、豊富な経験と専門知識に基づき、あなたの状況を丁寧に分析し、最大限有利な条件での離婚成立を目指します。まずは無料相談で、あなたの不安やお悩みをお聞かせください。

当事務所の強み

- 豊富な財産分与の解決実績: 様々なケースの財産分与問題を解決してきた経験と実績があります。

- 徹底的な財産調査: 隠れた財産も見逃さず、徹底的に調査いたします。

- 専門家との連携: 必要に応じて、不動産鑑定士や税理士などの専門家と連携し、適正な財産評価を行います。

- 粘り強い交渉力: あなたの権利を守るため、粘り強く相手方と交渉いたします。

初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所にご連絡ください。

>> 今すぐ無料相談を予約する

【キーワード】 離婚, 財産分与, 解決金, 離婚調停, 隠れた財産, 非公開株式, 株式評価, 弁護士, 離婚弁護士, 大阪, 野条健人, 交渉術, 無料相談

離婚弁護士の解説 不貞慰謝料のポイント

離婚弁護士が解説!「法的な離婚」で心が傷ついても慰謝料はもらえる?精神的苦痛の評価基準と裁判例

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人

大阪で離婚問題に強く、特に慰謝料や精神的苦痛の評価に関するご相談を数多く受けている弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。

「夫(妻)の不倫で心がズタズタになった。この精神的苦痛、慰謝料で報われるの?」 「相手が離婚に応じてくれないだけで、心が疲弊している。これも慰謝料の対象になる?」 「合法的に離婚が成立しても、精神的なダメージを受けたら慰謝料はもらえるの?」

離婚の際、当事者が受ける精神的苦痛は計り知れません。特に、不倫などの明確な不法行為があった場合は慰謝料請求が可能ですが、「法的に離婚が成立すること自体」が精神的苦痛となり、慰謝料の対象となるのかという疑問を抱く方もいらっしゃいます。

今回のブログでは、ご提供いただいた資料の「第6章 離婚慰謝料の損害の内容」の記載や最高裁判例、そして民法改正の議論も踏まえながら、離婚慰謝料の対象となる「精神的苦痛」の種類、特に「法的な離婚による精神的損害」の評価、そしてそれが慰謝料に与える影響について、詳しく解説していきます。

1. 離婚慰謝料の対象となる「精神的苦痛」とは?

離婚慰謝料は、離婚原因となった不法行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償です。ご提供いただいた資料の「離婚慰謝料の損害の内容」にあるように、理論的には、離婚慰謝料の損害は以下の3つに区分できます。

- 離婚原因行為による精神的損害: 不貞行為(不倫)、DV(ドメスティック・バイオレンス)、悪意の遺棄など、具体的な離婚原因となった行為そのものによって生じる精神的苦痛。これが慰謝料の主要な根拠となります。

- 婚姻破綻による精神的損害: 上記のような行為によって、夫婦の婚姻関係が破綻したこと自体によって生じる精神的苦痛。

- 法的な離婚による精神的損害: 法的な離婚が成立すること自体によって生じる精神的苦痛。

この3つのうち、特に「3 法的な離婚による精神的損害」については、これを慰謝料の対象と認めるかどうか、学説上、見解が分かれる点です。

2. 離婚慰謝料の金額を左右する要素と最高裁の判断

不倫慰謝料の金額は、一律ではありません。個別の事情によって大きく変動し、裁判所は「婚姻関係への破壊度合い」と「精神的苦痛の程度」を重視します。

- 不貞行為の期間と回数: 長ければ長いほど、回数が多ければ多いほど、婚姻関係への影響は大きく、慰謝料額は高くなる傾向にあります。裁判例では、婚姻破綻後も夫が妻以外の女性と同棲した場合、その同棲が婚姻破綻の原因ではないとしても、夫の離婚請求を棄却すべきではないと判示しています。

- 夫婦関係の破綻状況: 不貞行為が始まる前から夫婦関係が既に破綻していた場合(別居期間が長いなど)は、慰謝料が減額されたり、認められなかったりする可能性があります。

- 精神的苦痛の程度: 不倫で精神疾患を発症した場合(診断書が重要)は、慰謝料増額の要因となります。

専門職の不倫と慰謝料の増額

裁判例(東京地判平13.8.30)は、専門職の不倫が慰謝料を「大幅増額」させるケースとして非常に重要です。

- 事案概要: 夫の患者である精神科医Yが、夫と不倫に及んだ事案。

- 裁判所の判断: 不貞相手方に対して400万円もの高額な慰謝料の支払いを命じました。判決は、精神科医という人の心の専門家であり、患者の主治医として信頼関係を裏切ったこと、夫の病状回復に悪影響を与えた可能性を重視しました。

この判例は、特定の職業や社会的地位にある者が、その地位に伴う高い倫理観や信頼を裏切る形で不貞行為に及んだ場合、慰謝料が通常よりも大幅に増額される可能性があることを明確に示しています。

3. 「有責配偶者からの離婚請求」の壁と裁判例

有責配偶者(離婚原因を作った側)からの離婚請求は、原則として認められにくいとされています。これは、夫婦間の**「信義誠実の原則」**に反するためです。

ご提供いただいた資料には、有責配偶者からの離婚請求が棄却された複数の判例が掲載されています。

別居期間20年以上での有責配偶者の妻からの離婚請求を棄却した事案(最高裁昭和62年2月17日判決)

- 事案概要: 妻Xが不倫相手と同棲し20年以上夫Yと別居していたが、夫Yは妻Xの帰郷を待ち、婚姻継続を希望していました。

- 裁判所の判断: 最高裁は、妻Xの離婚請求を棄却しました。判決では、妻Xの一方的な有責行為と、夫Yに「過酷な苦痛を強いることになり、信義誠実の原則に反する」と判断しました。

この判例は、長期別居があっても、有責性が極めて高い場合、簡単に離婚が認められないことを示しています。

別居期間30年の有責配偶者の夫からの離婚請求を認容した事案(最高裁昭和62年11月24日判決)

- 事案概要: 夫Xが別の女性と同棲し約30年間妻Yと別居。夫Xは長男に学費援助を継続していました。

- 裁判所の判断: 最高裁は夫Xの離婚請求を認容しました。判決は、30年という極めて長期の別居と、夫Xが長男に経済的援助を継続していたこと、妻Yが離婚によって過酷な状況に置かれないことなどを考慮し、夫Xからの離婚請求を認めることが「信義則に反しない」と判断しました。

この判例は、極めて長期の別居に加え、有責配偶者側に相手方や子への十分な配慮(経済的援助など)があれば、離婚が認められる可能性があることを示しています。

4. 弁護士が導く「精神的苦痛」を伴う離婚の解決戦略

離婚における精神的苦痛、特に「法的な離婚」による損害は原則認められませんが、離婚原因となった不法行為(不貞、DVなど)による精神的苦痛は慰謝料の対象となります。

弁護士は、あなたの状況を詳しく伺い、最善の解決策をご提案させていただきます。

- 精神的苦痛の客観的証明: 不倫やDVによる精神的苦痛を、診断書や詳細な記録、録音などを用いて客観的に証明し、慰謝料額の増額を目指します。

- 有責配偶者からの離婚請求への対応: 困難なケースですが、長期の別居、相手への真摯な対応、そして相手が離婚を認めることで過酷な状況に置かれないことなどを丁寧に主張し、離婚成立を目指します。

- 公正証書による合意の明確化: 慰謝料や養育費、財産分与などの離婚条件を公正証書で明確にすることで、将来のトラブルを防止し、あなたの安心を確保します。

まとめ:あなたの「精神的苦痛」を「納得の解決」へ

離婚を巡る問題は、複雑で、精神的にも負担の大きいものです。特に、精神的苦痛の評価や有責配偶者からの離婚請求は、専門的な知識と経験が不可欠です。しかし、適切な法的知識と経験を持つ弁護士のサポートがあれば、乗り越えることは十分に可能です。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、あなたの状況を詳しく伺い、最善の解決策をご提案させていただきます。初回相談は無料です。どんなに困難な状況でも、まずはお気軽にご連絡ください。あなたの心の平穏と、新たな未来を築くお手伝いをさせていただきます!

法律監修(不倫 訴えられた)

かがりび綜合法律事務所広報担当です!

事務所にて法律監修をさせて頂いております!

有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です!

今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!

そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。

ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします

不倫 訴えられた https://ricon-pro.com/columns/596/

配偶者の不倫は、家庭の平穏な共同生活を破壊し、裏切られた側の心に深い傷を残します。その精神的苦痛に対する賠償として「不倫慰謝料」が請求されますが、「一体いくらもらえる(払う)の?」「どんな証拠があればいいの?」といった疑問を抱えている方へ

大阪で離婚問題、特に不倫による慰謝料請求・被請求に関するご相談を数多く受けている弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。

配偶者の不倫は、家庭の平穏な共同生活を破壊し、裏切られた側の心に深い傷を残します。その精神的苦痛に対する賠償として「不倫慰謝料」が請求されますが、「一体いくらもらえる(払う)の?」「どんな証拠があればいいの?」といった疑問を抱えている方は非常に多いでしょう。

今回のブログでは、不倫慰謝料の金額を左右する主要な要素、具体的な証拠の集め方、そして弁護士が介入することの重要性について、裁判所の具体的な判断例も交えながら、詳しく解説していきます。

1. 不倫慰謝料の法的根拠と「不貞行為」の定義

不倫による慰謝料請求は、民法上の**「不法行為」(民法709条)**に基づきます。配偶者を持つ者が、その配偶者以外の者と性的な関係を持つことは、夫婦間の貞操義務に違反し、夫婦が平穏な共同生活を送る権利を侵害する「不法行為」とみなされます。

裁判所の考え方として、不貞行為は「夫婦の貞操義務を侵害し、夫婦の平穏な共同生活を害するものであり、また、子の平穏な生活をも害するような違法行為」と明確に位置づけられています。

ここでいう「不貞行為」とは、原則として配偶者以外の者と「性交」に及ぶことを指します。単に手をつないだり、食事に行ったりする行為だけでは、不貞行為とは認められません。しかし、ごく例外的に、**「性交類似行為」**であっても、その行為が婚姻関係を破綻させるに足るほどに密接な関係性(肉体的関係)を伴うと評価される場合には、慰謝料が認められることがあります。ただし、これは個別の状況や証拠に基づいて厳しく判断されます。

2. 不倫慰謝料の金額を左右する要素:相場と重要判例からの考察

不倫慰謝料の金額は、一律に決まっているわけではありません。個別の事情によって大きく変動しますが、一般的には数十万円から数百万円の範囲で決まることが多いです。裁判所が慰謝料の額を算定する上で最も重視するのは、**「婚姻関係への破壊度合い」と「精神的苦痛の程度」**です。

これを判断するために、以下の要素が総合的に考慮されます。

- 不貞行為の期間と回数: 不貞行為の期間が長ければ長いほど、また回数が多ければ多いほど、婚姻関係への影響は大きいと判断され、慰謝料額は高くなる傾向にあります。「東京地方裁判所平成22年7月15日」の判例では、不貞行為の期間が約1年9ヶ月と長期にわたったことが慰謝料の増額事由として考慮されています。一方で、「東京地方裁判所平成24年7月24日」の判例では、「不貞行為の期間がわずか2ヶ月弱」と短期間であったことが、慰謝料が比較的低額に抑えられる要因の一つとされています。

- 不貞行為の内容・態様: 性交の有無、性交類似行為の程度、密会の頻度、交際相手が配偶者の友人や職場の同僚であったか(より悪質と判断される)、妊娠・出産に至ったか、夫婦関係破綻後に不貞が始まったか、などが影響します。

- 婚姻期間の長さ: 婚姻期間が長ければ長いほど、その関係が不貞行為によって破壊されたことによる精神的苦痛は大きいと判断されやすく、慰謝料額に影響を与えることがあります。

- 不貞行為が離婚原因となったか: 不貞行為が直接的な原因で離婚に至った場合は、離婚しなかった場合よりも慰謝料額が高くなる傾向にあります。

- 請求される側(不倫相手・不倫した配偶者)の経済力: 相手の経済力が高い場合、慰謝料額が考慮されることもあります。

3. 不倫慰謝料請求に必要な「証拠」と「立証」のポイント

不倫慰謝料請求を成功させるためには、確実な証拠が不可欠です。直接的な性交の現場を押さえることはほぼ不可能であるため、間接的な証拠(状況証拠)を積み重ねて不貞行為があったことを推認させることになります。

- 探偵の調査報告書: ラブホテルへの出入り、異性との宿泊、自宅への頻繁な訪問などが分かる写真や動画は、最も有力な証拠となります。ご提供資料でも「ラブホテルに異性と出入りしているということは、ラブホテルの目的、内実からして不貞があったと強く推認される」とあります。

- LINEやメール、SNSなどのメッセージ: 肉体関係をうかがわせる内容、愛情表現、密会の約束、夫婦関係への不満を相手に打ち明ける内容などが記載されたものが有効です。

- 音声データ: 不倫を認める会話の録音、不貞相手との性的な会話など。相手に無断で録音したものであっても、証拠能力が認められることが多いです。

- クレジットカード明細、レシート: ホテル代、デート代、プレゼント代など、不倫関係をうかがわせる支出の記録。

- ホテルの領収書: 不倫相手との宿泊を示すもの。

- GPSの記録: 不貞相手との密会場所への移動履歴。

これらの証拠は、単体では弱くても、複数組み合わせることで「不貞行為があった」という強い推認を働かせることができます。裁判官は「客観的に常識を前提に考えていきます」とあるように、一般的な社会通念に照らして判断を下します。

4. 不倫慰謝料を請求された場合の対応:大幅な減額交渉の可能性

もし不倫慰謝料を請求されてしまった場合、焦って安易な行動に出るのは絶対に避けてください。高額な請求にパニックになり、不用意な言動をしてしまうと、後で取り返しがつかなくなる可能性があります。

- 弁護士への速やかな相談: 請求された金額が妥当か、そもそも支払う義務があるのか(例:相手夫婦の婚姻関係が既に破綻していた場合など)、弁護士が法的に正確に判断し、適切な対応をアドバイスします。

- 慰謝料の大幅な減額交渉: 弁護士が介入することで、不貞の期間・回数、相手方の婚姻関係の破綻の度合い、あなたの収入状況など、様々な要素を考慮し、慰謝料額を大幅に減額できる可能性があります。当事務所でも、数百万円単位での減額に成功した事例が多数ございます。 「東京地方裁判所平成22年4月19日」の判例では、300万円から500万円近く減額した事例や、当初は高額な慰謝料が請求されても、最終的に減額されたケースが示唆されており、この点からも弁護士の専門性が重要であることがわかります。

- プライバシーの保護: ご家族や職場に知られたくない場合など、第三者に口外されないことなどの条件を交渉することも可能です。弁護士が窓口となることで、直接的な接触を避け、プライバシーを守ることができます。

- 精神的負担の軽減: 請求相手との直接交渉は、精神的に非常に大きな負担を伴います。弁護士が代理人となることで、あなたの精神的な安定を取り戻し、冷静に対応できます。

まとめ:不倫問題は専門家へ。あなたの権利と未来を守るために

不倫は、請求する側にとっても、される側にとっても、精神的に大きな負担を伴うデリケートな問題です。感情的な対立が深まる前に、法的な専門知識と交渉力を持つ弁護士に相談することが、早期解決への鍵となります。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、不倫慰謝料の請求側、請求された側、いずれのご相談にも豊富な経験と実績がございます。あなたの状況を詳しくお伺いし、最も有利な解決策をご提案させていただきます。

初回相談は無料です。どんなに複雑な問題でも、諦めずにまずは私たちにご連絡ください。あなたの心の平穏と、新たな未来を築くお手伝いをさせていただきます。

« Older Entries Newer Entries »