コラム

大阪で離婚弁護士をお探しの方へ

大阪で離婚弁護士をお探しの方へ|口コミ高評価・初回相談無料・充実サポート!あなたの離婚問題を後悔なく解決へ導く|かがりび綜合法律事務所

離婚は、多くの方にとって人生で最も大きな決断であり、同時に精神的にも肉体的にも非常に大きな負担となるプロセスです。どう進めて良いか分からない、誰に相談すれば良いか分からないといった不安を抱え、一人で悩み続けてしまう方も少なくありません。

そんな時、あなたの抱える問題に真摯に向き合い、法的な専門知識はもちろん、心の支えとなり、後悔のない解決へと導いてくれる弁護士の存在が不可欠です。

かがりび綜合法律事務所は、大阪を拠点に、数多くの離婚問題、男女問題を解決へと導いてまいりました。ご依頼者様から「相談して本当に良かった」「心強かった」といった口コミや感謝の声を多数いただいており、その信頼こそが私たちの誇りです。

お客様の声が語る、かがりび綜合法律事務所への信頼

私たちは、ご依頼者様からの率直なご意見、感謝の言葉を何より大切にしています。実際に当事務所にご依頼いただいたお客様からは、「親身になってくれた」「分かりやすかった」「諦めずに交渉してくれた」「おかげで前に進めた」といった、温かいお声を多数お寄せいただいております。これらの高評価の口コミや感謝の声は、私たちが目指す「ご依頼者様に寄り添う弁護」が実現できている証であると考えています。

後悔のない解決のために|経験豊富な弁護士が、あなたの不安に寄り添い、最善を尽くします

これまで、多岐にわたる離婚問題、男女問題を解決へと導いてまいりました。男性からのご依頼、女性からのご依頼、ともに数多く担当させていただいております。様々なケースに触れてきた豊富な経験が、あなたの抱える問題の本質を見抜き、最適な解決策をご提案する力となっています。

離婚・男女問題は、メンタル的にお辛い状況から出発することがほとんどです。私たちは、そのようなご依頼者様の状況に深く配慮し、抱える不安を少しでも解消できるよう、弁護士・スタッフ一同、チームとして丁寧な対応を心がけております。

離婚は、結婚と同じく人生の大きな決断の一つです。だからこそ、目先の感情や困難に流され、安易な条件で妥協して後悔することのないよう、ご依頼者様の利益と将来を第一に考え、最善の結果を目指してサポートさせていただきます。

今何をすべきか、今後どうしていくべきか。抱えている問題の全体像、法的な見通し、そして取るべき具体的な行動について、初回相談の中で出来る限りのアドバイスをさせていただきますので、どうぞお一人で悩まずにご相談ください。

あなたの安心を支える充実のサポート体制

かがりび綜合法律事務所は、ご依頼者様が安心してご相談、ご依頼いただけるよう、様々なサポート体制を整えています。

- 【初回相談無料】利用しやすい法律事務所を目指して 法律事務所は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは身近で利用しやすい存在でありたいと考えています。初回法律相談料は無料としておりますので、まずはお気軽にご相談ください。ご相談時に今後の弁護士費用についても丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。

- 【精神的に寄り添ったサポートを重視】 離婚・男女問題は、法的な問題だけでなく、心のケアも非常に重要です。弁護士・スタッフ一同、ご依頼者様の辛いお気持ちに寄り添い、精神的な負担を軽減できるよう配慮したサポートを心がけております。

- 【お子様連れも安心のキッズスペースあり】 小さなお子様がいらっしゃるご依頼者様も、安心してご相談いただけるよう、キッズスペースをご用意しております。

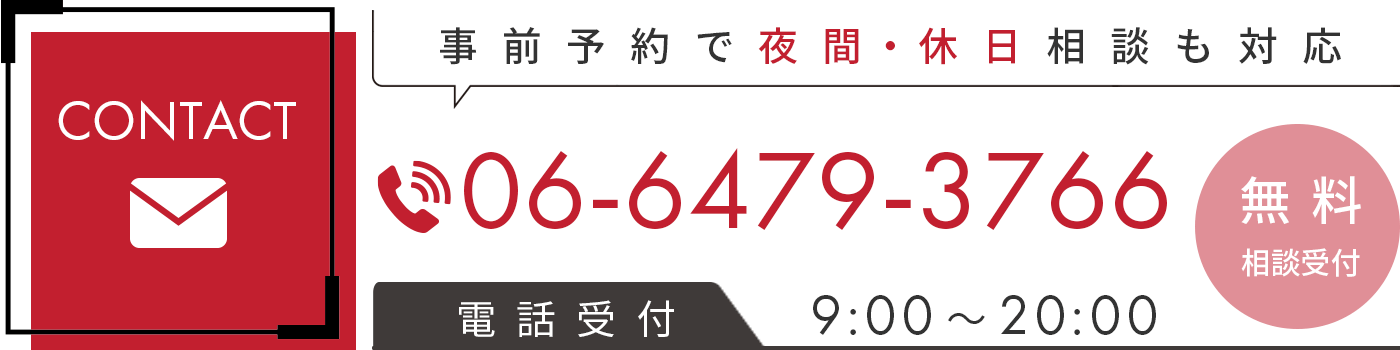

- 【当日・休日・夜間相談(20時まで)に対応】 お仕事や家事、育児などで日中の時間が取れない方のために、事前にご予約いただければ、当日や休日、夜間(20時まで)の法律相談にも対応しております。

- 【完全成功報酬制メニューもご用意】 ご依頼いただく事件の内容によっては、着手金がかからず、解決した際にのみ報酬が発生する完全成功報酬制のメニューもご用意しております。費用の不安についても、ご相談時に遠慮なくお尋ねください。

このようなお悩みはありませんか?かがりび綜合法律事務所が得意とする分野

以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひかがりび綜合法律事務所にご相談ください。私たちはこれらの問題解決を得意としています。

- 上手く離婚の話ができずに困っている。相手が離婚に応じてくれない。

- モラハラ的・パワハラ的被害を受けており、離婚したい。

- 不倫・浮気による慰謝料請求をしたい、または慰謝料請求をされた。

- 慰謝料や養育費の妥当な金額が分からない。

- 不動産を含む財産分与をどう進めるべきか知りたい。

- 親権を取りたい、または子供を返してほしい。

【重点取扱案件】

- 不倫相手に対する慰謝料請求(請求する方・される方)

- 離婚による慰謝料請求(請求する方・される方)

- モラハラ・パワハラが原因による離婚問題

法的な問題だけでなく、離婚・男女関係にまつわる様々なご不安や疑問についても、一度ご相談いただければ、解決への糸口が見つかるはずです。

アクセス情報

かがりび綜合法律事務所は、大阪のアクセスの良い場所にあります。

- 四ツ橋線 『 本町 』 1 分

- 中央線 『 本町 』 2 分

- 御堂筋線 『 本町 』 3 分

駅からのアクセスが良く、お仕事帰りなどにも立ち寄っていただきやすい立地です。

大阪で離婚問題にお悩みなら、かがりび綜合法律事務所へご相談ください!

離婚という困難な問題に一人で立ち向かう必要はありません。かがりび綜合法律事務所は、豊富な経験を持つ弁護士・スタッフ一同、あなたの不安に寄り添い、法的な専門知識と人間的なサポートで、後悔のない解決へと導くことをお約束します。

口コミで高評価をいただいている、私たちのサービスをぜひ一度ご体験ください。初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

離婚で最も争いになる親権問題、獲得の難しさと弁護士に相談すべき理由

親権を取りたい!」離婚で最も争いになる親権問題、獲得の難しさと弁護士に相談すべき理由|かがりび綜合法律事務所

離婚において、お子さんの「親権」ほど、夫婦双方の感情がぶつかり合い、激しい争いになりやすい問題はありません。「自分が親権を取りたい」「子どもにとってどちらが良いのか」…親であれば当然、お子さんの将来を案じ、親権獲得に強い思いを持つことでしょう。しかし、親権の決定は、単に「どちらがより子どもを愛しているか」という感情論だけでは決まりません。裁判所は、お子さんの健やかな成長と幸福(これを「子の福祉」といいます)を最も重視し、様々な要素を総合的に考慮して親権者を判断します。

そして、この親権を巡る問題は、法律の専門家である弁護士のサポートなしに進めると、非常に難航し、不利な状況に陥ってしまうリスクが潜んでいます。今回は、親権獲得の難しさと、なぜ親権問題に直面したら弁護士に相談すべきなのかを解説します。

親権の決定は、なぜ難しいのか?複雑な判断基準と立証の壁

親権は、夫婦間の話し合い(協議)、調停、審判、裁判といった手続きを通じて決定されます。話し合いで合意できれば最もスムーズですが、双方または一方が親権を強く希望する場合、感情的な対立から冷静な話し合いができず、調停や裁判に進むケースがほとんどです。

裁判所が親権者を判断する際に考慮する主な要素には、以下のようなものがあります。

- 監護の継続性: 現在、どちらの親がお子さんを監護(養育・看護)しているか、そしてその期間はどのくらいか。

- 監護能力: 親としてお子さんを適切に養育していく能力(経済力、健康状態、生活環境、教育環境など)があるか。

- 子の意思: お子さんが15歳以上の場合、どちらの親と一緒に暮らしたいかという本人の意思。15歳未満でも、その意思は尊重されます。

- きょうだい不分離: きょうだいがいる場合、原則として引き離さずに一緒に監護されるようにすること。

- 親子の関係: これまでの親子の関わり、愛情の程度。

- その他の事情: 居住環境、親族のサポート体制、面会交流についての考え方など。

これらの要素は、それぞれが複雑に関係し合っており、個別の事案において、どの要素がより重視されるのか、どのように評価されるのかを適切に判断するには、親権問題に関する専門知識と、これまでの豊富な裁判例に触れてきた経験が不可欠です。例えば、「監護の継続性」は重要な要素ですが、具体的にどの程度継続していれば親権獲得に決定的に有利となるのか、その判断は簡単ではありません。

さらに、これらの判断基準について、自分の状況が有利であることを**「立証」**する必要があります。相手方があなたの監護能力や監護の継続性について争ってきた場合、それを覆すための証拠を提出し、説得力をもって主張しなければなりません。このような立証活動は、親権についての専門知識と豊富な経験を有する離婚専門の弁護士以外では非常に難しいといえるでしょう。

感情的な対立が「泥沼の争い」を招く

親権は、親としての根幹に関わる問題であるため、夫婦双方とも決して譲れないという強い気持ちで臨むことがほとんどです。そのため、離婚を決意した当事者同士が、相手方に対して抱いている不信感、怒り、恐怖心といった強い悪感情が表面化し、冷静な話し合いが全くできず、**子どものために必死になるあまり、感情的な「泥沼の争い」**となってしまう傾向にあります。当事者同士での協議や調停は、こうした感情的な側面から非常に難しくなると思われます。

間違った対応で親権獲得が不利になるリスク

親権獲得を強く希望する場合、感情に任せて衝動的に行動してしまうことは非常に危険です。例えば、お子さんを相手方に無断で連れ出してしまったり、相手方との面会交流を一方的に拒否したりといった行動は、法的な観点から問題視され、かえって親権獲得において不利な事情となってしまうおそれがあります。

親権は、後先考えず間違った処理方針で行動すると、取得が困難となるおそれがあります。親権の取得を希望されるのであれば、親権問題に精通した弁護士に相談しながら、お子さんの福祉を第一に考えた、適切な手続きと対応を進めていくことを強くお勧めします。

長期化する裁判手続のリスク

相手方が親権をどうしても譲らない場合、裁判(離婚訴訟)で争うという選択肢もあります。しかし、裁判手続は、証拠の提出や双方の主張・反論、証人尋問など、多くの段階を踏むため、非常に時間がかかります。ケースにもよりますが、調停段階を含めると、解決までの期間が数年間に及ぶ可能性も十分にあります。

ここで特に注意が必要なのは、「監護の継続性」という判断基準です。もし、現在お子さんが相手方と同居し、相手方が主に監護している状況である場合、裁判が長期化することで、相手方の監護実績が積み重ねられてしまいます。これは、裁判所が親権者を判断する上で、お子さんの生活環境の急激な変化を避けるという観点から、現状維持を重視する傾向に繋がることがあり、結果として親権獲得においてますます不利になってしまうリスクを伴います。

そのため、親権問題においては、不必要な裁判での紛争はできるだけ避けたほうが良く、可能な限り協議や調停の段階で、早期かつ納得のいく解決を目指すことが望ましいと言えます。

かがりび綜合法律事務所が、親権問題解決の鍵となる理由

かがりび綜合法律事務所は、離婚問題の中でも特に親権問題の解決に力を入れています。ご紹介したような親権決定の複雑さ、感情的な対立、そして手続き上のリスクを踏まえ、ご依頼者様にとって最善の結果を目指すためのサポートを提供いたします。

- 裁判所の判断基準を踏まえた的確な見通し: 豊富な経験に基づき、あなたの状況とお子さんの状態から、裁判所が親権者をどのように判断する可能性が高いのか、的確な見通しをお伝えします。

- 泥沼化を避けるための戦略的な交渉: 感情的になりがちな親権問題において、ご依頼者様に代わって相手方(または相手方の弁護士)と冷静に交渉し、泥沼化を回避しつつ、協議や調停での合意形成を目指します。

- 親権獲得に向けた最善の対応方針策定: 親権獲得のために今何をすべきか、どのような証拠を集めるべきか、どのような行動を避けるべきかなど、お子さんの福祉を最優先に考えた、将来を見据えた対応方針を共に策定します。間違った対応で不利にならないよう、しっかりとサポートします。

- 不必要な裁判を回避、早期解決への注力: 長期化による「監護の継続性」のリスクを理解しているからこそ、可能な限り協議や調停での解決に注力し、不必要な裁判を回避することで、早期解決を目指します。

- お子さんの福祉を最優先にした提案: 親権問題は、あくまでお子さんの幸せのためのものです。ご依頼者様のご希望を叶えるとともに、お子さんの福祉を最優先にした、現実的かつ法的に適切な解決策をご提案します。

「親権を取りたい」と強く願う方へ|弁護士にご相談ください

離婚の親権問題は、一人で抱え込むにはあまりにも大きく、複雑で、そして感情的な負担が大きい問題です。「親権を取りたい」と強く願う方、あるいは親権を相手方から争われている方。どうかご自身の思いだけで突っ走ったり、感情的に行動したりする前に、親権問題に精通した弁護士にご相談ください。

かがりび綜合法律事務所は、あなたのその強い思いを受け止め、お子さんの幸せを第一に考えながら、親権獲得に向けた最善の方法を共に探し、実現を目指します!

別居の「お金の不安」「証拠集め」どうすれば?

別居の「お金の不安」「証拠集め」どうすれば?計画的に進める別居準備のポイントを弁護士が解説|かがりび綜合法律事務所

現在の夫婦関係に耐えられず、別居を考えている…しかし、「家を出たら、まずお金はどうすれば良いんだろう?」「離婚するなら、今のうちに何か準備しておくべき?」といった現実的な不安や疑問から、なかなか最初の一歩が踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

別居は、離婚に向けた重要なステップとなることが多く、その後の離婚交渉や生活に大きな影響を与えます。感情的に勢いで進めるのではなく、事前の準備をしっかり行うことが、別居後の生活を安定させ、離婚を有利に進めるために非常に重要です。

今回は、別居を考える際に多くの人が抱える経済的な不安と証拠集めについて、事前に知っておきたいポイントを解説します。

別居後の生活、経済的な不安をどう乗り越える?事前の検討と準備

別居したいけれど、一番心配なのは「お金」のこと。特に、これから一人で、あるいは子どもと一緒に生活していく経済的な基盤をどう築けば良いのか、大きな不安を感じると思います。別居を考える際には、離婚後の生活も見据えて、以下の点を事前に検討・準備しておくことをお勧めします。

- 経済的に自立するための計画: 別居後、どのように生活費を賄っていくのか、収入のあてはあるのかを考えましょう。必要であれば、別居前に仕事を探したり、スキルアップのための準備を始めたりすることも有効です。

- 公的な手当やサポートの確認: お子さんがいる場合、別居や離婚によって受けられる可能性のある公的な手当(児童手当など)や、ひとり親家庭向けの支援制度、税金控除などについて情報を集めておきましょう。

- 実家など、頼れるサポートの確認: お子さんがまだ小さい場合など、ご自身の両親など実家のサポートを受けられるかどうかを確認しておくと、精神的にも経済的にも大きな支えとなります。

- 離婚後の生活設計を具体的に検討: 別居後の当面の生活だけでなく、将来的にどのような生活を送りたいのか、それにはどれくらいのお金が必要なのかを、早めに具体的に考えておくことが、別居に向けた不安を現実的に乗り越える第一歩となります。

別居後、経済的に「請求できるもの」とは?今後の生活を支えるお金の話

別居した後、「今後の生活はどうなるんだろう」と不安を感じる方も多いですが、別居したからといって、すぐに経済的に孤立してしまうわけではありません。法律上、別居後も相手方配偶者に対して請求できるお金があります。

- 婚姻費用: 別居中であっても、夫婦にはお互いの生活を維持する義務があります。収入の少ない側は、収入の多い側に対して、別居中の生活費として「婚姻費用」を請求することができます。これは、あなたの生活を支える最も基本的なお金となります。

- 財産分与: 離婚する際には、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を基本的に2分の1ずつ分け合う権利があります。預貯金、不動産、車、有価証券、退職金、年金など、夫婦の財産をきちんと把握し、財産分与として請求することで、離婚後のまとまった生活資金を得られる可能性があります。

- 慰謝料: もし相手方が不貞行為やDV、悪質なモラハラなど、法的な離婚原因や不法行為となる行為をしていた場合、それによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる可能性があります。傷つけられたことへの代償をきちんと請求できれば、離婚後の経済的な不安も少しは和らぐはずです。

- 養育費: お子さんがいる場合、離婚後、お子さんの養育のために必要な費用として相手方に対して養育費を請求できます。お子さんの健やかな成長にとって非常に重要なお金です。

これらの請求できる金額や種類を正確に把握し、適切に請求するためには、法律の専門家である弁護士の知識とサポートが非常に有効です。

別居前に始める「証拠集め」が、有利な解決への鍵

別居を決意したら、今後の離婚交渉を有利に進めるために、別居前に準備しておくべき重要なことの一つが**「証拠集め」**です。特に、離婚したい理由が相手方の不貞行為やDV、モラハラなど、相手方の有責行為にある場合、その事実を証明する証拠があるかどうかで、離婚できる可能性や、慰謝料・財産分与といった条件に大きく影響してきます。

- 不貞行為の場合: 不倫相手との肉体関係があったことを示す証拠が重要です。探偵会社の調査報告書、ラブホテルなどの出入りの写真、不倫相手との間で肉体関係を推認させる具体的なやり取り(LINE、メール、SNSなど)などを可能な限り集めておきましょう。

- DVやモラハラの場合: 相手方から受けた暴力や精神的な苦痛の事実を示す証拠を集めます。病院の診断書や怪我の写真、暴言や嫌がらせを記録した日記やメモ、音声データ、警察への相談記録などが有効です。

これらの証拠は、別居後の離婚交渉や、万が一裁判になった場合に非常に重要となります。なるべく有利な条件で離婚するためにも、証拠は別居前に、計画的に集めておくことが非常に重要です。

どのような証拠を集めるべきか、お持ちの証拠が有効かなど、判断に悩んだら、ぜひ弁護士にご相談ください。

別居準備を弁護士に相談するメリット|かがりび綜合法律事務所のサポート

別居を考える際には、経済的なこと、子どものこと、そして離婚に向けた準備など、検討すべきことがたくさんあります。これらを一人で抱え込み、正しい情報や知識がないまま進めてしまうと、後々の離婚交渉で不利になってしまったり、別居後の生活で困難に直面してしまったりするリスクがあります。

かがりび綜合法律事務所では、別居を検討されている方からのご相談に対し、単に離婚手続きのアドバイスだけでなく、別居そのものを安全かつ計画的に実現するためのサポートを提供しています。

- 経済的な見通しと請求権の整理: 別居後の生活にかかる費用や、婚姻費用、財産分与、養育費、慰謝料など、請求できるお金の種類や金額について具体的な見通しをお伝えし、経済的な不安を軽減します。

- あなたに合わせた証拠収集アドバイス: あなたの状況や離婚したい理由に合わせて、どのような証拠が必要か、どのように集めるべきか、注意すべき点などを具体的にアドバイスいたします。

- 安全かつ計画的な別居の実行支援: 必要に応じて、相手に知られずに安全に別居するための計画についても助言し、実行をサポートします。

- 相手方への請求や交渉の代行: 別居後の婚姻費用請求や、離婚に向けた相手方との交渉について、弁護士が代理人となることで、あなたの精神的な負担を軽減しつつ、適切に進めます。

別居をお考えなら、かがりび綜合法律事務所へ

「別居したいけど、お金が不安…」「どんな証拠を集めればいいの?」「一人で別居に踏み出せない…」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

あなたの不安に寄り添い、経済的な準備、必要な証拠集め、そして安全な別居の実行まで、計画的にサポートいたします。別居後の生活を見据えた、最善の準備を弁護士と一緒に進めましょう。

【完全保存版】離婚弁護士への相談を「人生を変える1時間」にするために。相談前に知っておくべき5つの準備と心構え

こんにちは! 大阪市にある、かがりび綜合法律事務所・代表弁護士の野条健人(のじょうけんと)です。

突然ですが、あなたは今、**「弁護士に相談に行こうか、どうしようか…」**とスマホを握りしめて迷っていませんか?

「弁護士なんて、人生で関わることがないと思っていた」 「相談に行ったら、もう後戻りできない気がする」 「怒られたらどうしよう、門前払いされたらどうしよう」

その不安、痛いほどよく分かります。 離婚という人生の一大事に加え、未知の世界である「法律事務所」の門を叩くのですから、心臓がバクバクして当然です。

しかし、断言させてください。 弁護士への相談は、決して怖いものでも、あなたを裁く場所でもありません。 そこは、あなたが抱える重すぎる荷物を一度下ろし、絡まった糸を解き、「これからの人生をどう生きていくか」を戦略的に考えるための「作戦会議室」です。

通常、弁護士の法律相談は「30分」や「60分」といった限られた時間で行われます。 この貴重な時間を、単なる「愚痴を聞いてもらう時間」で終わらせるのか、それとも「勝つための具体的なロードマップを手に入れる時間」にするのか。 その違いは、ほんの少しの「準備」と「心構え」で決まります。

今回は、現役の離婚弁護士である私が、**「もし私が依頼者ならこう準備する!」という視点で、法律相談の効果を最大化するための【5つのポイント】**を、どこよりも詳しく、熱く解説します。

この記事を読み終わる頃には、あなたの不安が消え、「よし、相談に行ってみよう!」という勇気が湧いているはずです。

はじめに:なぜ「準備」が必要なのか?

誤解しないでいただきたいのは、「完璧に準備しないと相談に行ってはいけない」ということではありません。準備ゼロでも、私たちはプロですから対応可能です。

では、なぜ今回あえて「準備」をお勧めするのか。 それは、**「あなたの利益(とお金)を守るため」**です。

法律相談の時間は有限です。 例えば60分の相談時間があったとしましょう。 もし、あなたが事実関係を思い出すのに40分を使ってしまったら、弁護士が法的なアドバイス(解決策の提案)に使える時間は残り20分しかありません。

逆に、事実関係が整理されたメモがあれば、説明は10分で終わります。 残りの50分は、たっぷりと**「どうすれば慰謝料を増額できるか」「親権を取るための秘策は何か」**という、あなたにとって最も重要な「未来の話」に使うことができるのです。

つまり、相談前の準備とは、**「弁護士の能力をフル活用するための投資」**なのです。

ポイント①:「時系列メモ」を作成する

相談現場で最もよくあるのが、感情が溢れて話が前後してしまうケースです。

「昨日は夫にこんな酷いことを言われました」 「そういえば3年前にも浮気があって…」 「あ、結婚当初の約束も破られていて…」

辛いお気持ちは本当によく分かります。しかし、法律的な判断をする上で、弁護士の脳内では「時系列(時間の流れ)」が非常に重要です。話があちこちに飛ぶと、弁護士は頭の中でパズルを組み立てる作業に追われ、肝心のアドバイスが遅れてしまいます。

そこで、ご来所前にぜひ作っていただきたいのが**「時系列メモ」**です。

どんなことを書けばいい?

形式に決まりはありません。手書きの箇条書きで十分です。 以下の項目を、古い順に並べてみてください。

- 出会い・結婚の時期(同居開始時期)

- 子どもの誕生(生年月日と現在の年齢)

- 夫婦仲が悪化したきっかけ(具体的なエピソード)

- 決定的な出来事(不倫発覚、DV、家出など)

- 現在の状況(別居中か同居中か、生活費はもらえているか)

【作成例】

- 2015年4月: 婚姻。大阪市内で同居開始。

- 2017年8月: 長男(〇〇)誕生。

- 2020年頃~: 夫の帰宅が遅くなり、会話が減る。生活費を減らされる等の経済的DVが始まる。

- 2023年12月: 夫のスマホから不貞の証拠(LINE)を発見。相手は会社の同僚と思われる。

- 2024年1月: 問い詰めたところ逆ギレされ、「離婚だ」と言われる。

- 現在: 家庭内別居状態。生活費は月5万円しか渡されていない。

これ一枚があるだけで、弁護士は瞬時に事案の全体像を把握できます。 「いつから不仲になったのか」は、「婚姻関係の破綻(はたん)」を判断する上で決定的な要素ですし、「いつ証拠を見つけたか」は、「時効」や「証拠の有効性」に関わります。

このメモは、あなたの相談時間を「説明の時間」から「解決の時間」へと変えるツールです。

ポイント②:自分にとって「不利な事実」こそ正直に話す

弁護士に相談する際、「よく思われたい」「怒られたくない」「味方になってほしい」という心理から、自分にとって都合の悪い事実を隠してしまう方がいらっしゃいます。

- 「実は、私も一度だけ浮気をしたことがあります」

- 「カッとなって、夫を叩いてしまったことがあります」

- 「独身時代に作った借金がまだあります」

お気持ちは分かります。誰だって自分の弱みは見せたくありません。 しかし、これだけは断言します。 弁護士には、墓場まで持っていく覚悟の秘密も含め、すべてを包み隠さず話してください。

なぜ「不利な事実」を話すべきなのか?

弁護士は、あなたの味方ですが、同時に**「リスク管理者」**でもあります。

もし、あなたが自分の浮気の事実を隠したまま、弁護士が「夫の浮気が許せない!慰謝料請求だ!」と意気込んで裁判を起こしたとしましょう。 そこで夫側から、あなたの浮気の証拠を突きつけられたらどうなるでしょうか?

その瞬間、こちらの主張の正当性は崩れ去り、裁判官の心証は最悪になり、結果として敗訴や大幅な減額につながります。まさに「後ろから撃たれる」状態です。

しかし、最初に教えていただければ、対策が立てられます。 「こちらの弱みが露呈しないような交渉ルートを選ぶ」 「先に正直に認めて謝罪することで、争点をずらす」 「相手の有責性の方が大きいことを強調する法理を構成する」

弁護士は、不利な事実を聞いてもあなたを軽蔑したり、説教したりすることはありません。 むしろ、**「それをどうやってカバーして、勝てるストーリーを作るか」**を必死に考えます。 医師に病状を隠せば正しい治療ができないのと同じです。どうか、私たちを信頼して、すべてを打ち明けてください。

ポイント③:「お金」に関する資料を持参する

離婚問題の半分以上は、感情の問題ではなく**「お金の問題」**です。 具体的には、以下の3つが主要な争点となります。

- 婚姻費用(別居中の生活費)

- 養育費(離婚後の子どもの生活費)

- 財産分与(夫婦で築いた財産の折半)

これらの金額は、弁護士の「勘」で決まるのではありません。 すべて**「計算式(算定表)」と「証拠資料」**に基づいて、シビアに算出されます。

したがって、相談時に以下の資料(コピーやスマホの写真でOK)があると、その場でかなり精度の高い具体的な金額を提示できます。

持参すべき資料リスト

- 【収入資料】源泉徴収票・給与明細・確定申告書

- あなたと配偶者の双方分(直近1年~3年分)。

- これがないと、婚姻費用や養育費の計算ができません。「相手が管理していて見せてくれない」という場合は、その事実をお伝えください。調査方法(弁護士会照会や調査嘱託)を提案します。

- 【預貯金】通帳・残高証明書

- 夫婦双方の口座のすべて。別居時の残高が重要です。

- 【不動産】固定資産税の納税通知書・権利証

- 自宅が持ち家の場合。オーバーローン(家の価値より借金が多い)かどうかの判断に必要です。

- 【負債】ローン返済予定表・借用書

- 住宅ローンや車のローン、カードローンなど。

- 【その他】保険証券・退職金の見込額証明書

「まだ同居中で、持ち出すのが怖い」という場合は、スマホで全ページを撮影するだけでも構いません。 **「数字」**は嘘をつきません。正確な数字があればあるほど、弁護士は「あなたが離婚で得られる金額(または失う金額)」を正確に予測できます。

ポイント④:あなたの「ゴール(優先順位)」を決めておく

「離婚」と一口に言っても、目指すゴールは人それぞれです。 そして、目指すゴールによって、弁護士が採るべき**「戦略」**は180度変わります。

相談に行く前に、ご自身の中で**「何が一番大切か(優先順位)」**を整理しておいてください。

あなたの優先順位はどれですか?

- 【スピード重視】 お金は多少減ってもいいから、一刻も早く離婚して縁を切りたい。

- 【金銭重視】 時間がかかってもいいから、慰謝料と財産分与を1円でも多く取りたい。

- 【親権重視】 お金はいらないから、親権だけは絶対に譲れない。

- 【制裁重視】 相手と不倫相手に社会的・法的な制裁を与えたい(裁判も辞さない)。

- 【修復重視】 実はまだ迷っていて、できるならやり直したい。

例えば、「スピード重視」のお客様に対し、弁護士が「徹底的に財産を洗い出して、裁判で数年かけて戦いましょう!」と提案しても、それはお客様の望む解決ではありません。 逆に、「金銭重視」のお客様に、「早期解決のために、妥協してハンコを押しましょう」と言うのも間違っています。

「私はどうなりたいのか」 この軸が定まっていると、弁護士は最短ルートのナビをセットすることができます。 もちろん、「まだ迷っている」というのも一つの答えです。その場合は、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを整理するのが弁護士の役割になります。

ポイント⑤:弁護士との「相性」を厳しくチェックする

これが最後の、そして最も重要なポイントです。

弁護士への依頼は、スーパーで商品を買うのとはわけが違います。 離婚交渉は、半年から1年、長ければ数年に及ぶ長い戦いです。その間、あなたは弁護士と何度も連絡を取り、自分の人生の深い悩みを共有することになります。

つまり、弁護士選びは**「パートナー選び」そのものです。 能力や実績はもちろん大切ですが、それ以上に「人間としての相性」**が合うかどうかが、解決の満足度を左右します。

法律相談は、弁護士があなたを審査する場ではありません。 **あなたが「この弁護士に私の人生を預けて大丈夫か?」を審査する場(お見合いの場)**だと思ってください。

ここをチェックしてください!

- 話を遮らずに聞いてくれるか?

- 一方的に法律論を捲し立てるのではなく、あなたの感情を受け止めてくれるか。

- 説明が分かりやすいか?

- 専門用語ばかり使わず、小学生でも分かる言葉で説明してくれるか。

- 「リスク」も説明してくれるか?

- 「絶対に勝てます」「慰謝料500万取れます」といった耳触りの良いことだけでなく、「負ける可能性」や「デメリット」も誠実に伝えてくれるか。

- 費用が明確か?

- 「やってみないと分からない」ではなく、見積もりを明確に出してくれるか。

- 「この人の前なら、泣いても大丈夫だ」と思えるか?

- 威圧的で怖い先生ではなく、安心して本音を話せる雰囲気があるか。

もし、相談中に「なんか違うな」「冷たいな」「上から目線だな」と感じたら、無理に依頼する必要はありません。 「一度持ち帰って検討します」と言って、別の法律事務所に行ってみましょう(セカンドオピニオン)。

あなたの人生を預けるのですから、妥協は禁物です。

まとめ:それでも「準備ができない」あなたへ

ここまで、「準備の大切さ」をお伝えしてきましたが、最後にこれだけはお伝えしておかなければなりません。

「もし準備ができなくても、辛くて限界なら、手ぶらで来てください。」

DVの渦中にいる方、突然追い出された方、ショックで何も手につかない方。 そんな極限状態の方に「時系列メモを作れ」「資料を揃えろ」と言うのは酷な話です。

準備は、あくまで「より良い相談にするためのツール」であって、「相談を受けるための条件」ではありません。 メモがなくても、資料がなくても、私たちが質問を重ねながら、あなたの頭と心を整理します。

一番恐ろしいのは、「準備ができていないから…」と相談を先延ばしにして、その間に相手に財産を隠されたり、子どもを連れ去られたりして、取り返しのつかない状況になることです。

「とりあえず、野条先生に話を聞いてもらおう」 「お茶を飲みに行くついでに寄ってみよう」

それくらいの軽い気持ちで構いません。

かがりび綜合法律事務所は、大阪の地で、悩めるあなたの「駆け込み寺」でありたいと思っています。 立派な会議室で緊張して話すのではなく、下町の法律事務所らしく、あなたの隣に座って、一緒に悩み、一緒に怒り、一緒に笑えるような解決を目指します。

あなたの人生の再出発(リスタート)。 その第一歩を、ここから一緒に踏み出してみませんか?

準備万端なあなたも、手ぶらのあなたも。 私はいつでも、ここでお待ちしています。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条 健人

「耐えられない…でも一人では…」別居したいけど踏み出せない方へ – かがりび綜合法律事務所

「耐えられない…でも一人では…」別居したいけど踏み出せない方へ – かがりび綜合法律事務所

現在の夫婦関係に耐えられないほど苦痛を感じており、「相手と離れたい」「家を出たい」と強く願っていても、実際に別居に踏み出すことは、多くの人にとって非常に大きなハードルとなります。

- 「相手との生活にもう耐えられない…でも、別居したらどうなるんだろう…」

- 「離婚した後の生活が不安で、別居に踏み切れない…」

- 「相手からDVやモラハラを受けていて、距離を置きたいけど、言い出したら危険かもしれない…」

このような悩みを抱え、苦しみから抜け出せないまま、時間だけが過ぎていく方は大勢いらっしゃいます。別居したいという気持ちは強くても、準備や手続き、そして何よりも**「本当に一人で大丈夫だろうか」という不安**が、なかなか最初の一歩を踏み出せない理由となります。

「苦しみから抜け出したい」あなたへ|

かがりび綜合法律事務所は、このような、現在の状況に耐えられず別居を強く希望しているにもかかわらず、自分一人では踏み出すことができないでいる方々のために、単に離婚の交渉や手続きだけでなく、まずは安全に別居を実現するためのサポート・プランをご提供しています。

私たちは、あなたが現在の苦しい状況から抜け出し、心身の安全を確保した上で、冷静に将来のことを考えられるようになるための、この「別居」という最初の一歩を、強力にサポートいたします。

別居実現に向けた、当事務所のサポートの流れ

当事務所の「別居サポート・プラン」は、あなたが安心して別居を実現できるよう、以下のステップで進めていきます。

- Step 1:生活状況やこれまでの経過を詳しくお聞きし、別居の疑問や不安を解消 まずは、ご相談者様が現在どのような状況で生活されているのか、これまでの夫婦関係の詳しい経過、そして別居について具体的にどのような疑問や不安(「どこに住めばいい?」「お金はどうなる?」「子どもとは会える?」など)を抱えているのかを、弁護士が丁寧にお聞きします。別居に関する現実的な問題点や法的な見通しについて分かりやすく説明し、ご相談者様の不安を一つずつ解消することで、別居に向けた心の準備を整えるお手伝いをいたします。

弁護士のサポートを受けて別居するメリット

自分一人で別居に踏み出すのが難しいと感じる方でも、弁護士のサポートを受けることで、様々なメリットが得られます。

- 不安の解消と心の準備: 専門家から具体的な情報や見通しを得ることで、「どうなるか分からない」という漠然とした不安が軽減され、別居に向けた心の準備ができます。

- 安全確保: 特にDVやモラハラを受けている場合、相手に知られずに安全に別居するための計画や、必要な場合の法的措置(接近禁止命令など)についてもアドバイスやサポートが可能です。

- 別居のタイミングと計画: 別居を開始するタイミングや、荷物の運び出し、後の離婚交渉に影響しうる重要な点について、専門的な視点から適切なアドバイスを受けることができます。

- 離婚に向けた準備: 別居の準備と並行して、離婚に向けた法的な準備(財産に関する情報収集、証拠の保全など)についてもアドバイスを受けることができ、別居後の離婚交渉をスムーズに進めるための基盤を築けます。

「耐えられない…でも一人では踏み出せない」あなたへ

現在の状況に耐えられないほど苦痛を感じているのに、別居したいという気持ちを行動に移せないでいる方。あなたは決して一人ではありません。多くの方が同じ悩みを抱えています。

「別居したいけど、どうしていいか分からない」「一人では怖くて動けない」「DVやモラハラから逃れたい」…そのようなお悩みを抱えている方は、どうか私たち弁護士にご相談ください。かがりび綜合法律事務所は、あなたの「苦しみから抜け出したい」という強い思いを、別居という具体的な一歩に変えるための強力なサポートを提供いたします。

別居でお悩みなら、かがりび綜合法律事務所へご相談ください

現在の夫婦関係からの別居を真剣に考えている方、別居したいけど不安で踏み出せない方。まずは、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

「夫から離れたい、でも怖い…」モラハラ・生活費を渡さない夫との別居・離婚を弁護士がサポート

「夫から離れたい、でも怖い…」モラハラ・生活費を渡さない夫との別居・離婚を弁護士がサポート|解決金獲得事例も紹介 – かがりび綜合法律事務所

モラハラや亭主関白が行き過ぎた威圧的な態度、あるいは正当な理由なく生活費を渡してくれないといった状況は、夫婦関係の基盤を揺るがし、被害者にとって耐えがたい苦痛となります。そのような状況から「もう解放されたい」「夫から離れたい」と強く願っても、相手からの報復を恐れたり、今後の生活への不安から、別居や離婚になかなか踏み出せない方は多くいらっしゃいます。

かがりび綜合法律事務所は、このような、困難な相手との関係に耐えながらも、一歩踏み出す勇気が出ないでいる方々に寄り添い、安全に、そして有利に別居・離婚を進めるためのサポートを提供しています。単に離婚の交渉だけでなく、その前段階である**「別居」という一歩を踏み出すための具体的な支援**も行っています。

今回は、モラハラや生活費を渡さない夫との関係に悩みながらも、弁護士のサポートを受けて別居・離婚を実現された事例をご紹介します。

「耐えられない…でも一人では…」モラハラ夫など、怖い相手からの別居が難しい理由

夫からのモラハラや威圧的な態度に長年耐えてきた妻にとって、離婚を切り出したり、ましてや「別居する」と伝えたりすることは、相手がさらに激高するのではないか、何をされるか分からないといった強い恐怖心を伴います。

また、経済的に夫に依存している場合や、これまでの生活で心理的にコントロールされてしまっている場合、「別居したら生活していけない」「夫の言うことを聞かないと、もっとひどいことになるのでは」といった不安から、苦しい状況に耐え続けてしまうことも少なくありません。

「相手との生活に耐えられない」「でも、自分一人では別居に踏み出す自信がない」…このように、苦しみから抜け出したい気持ちは強くても、不安や恐怖心から最初の一歩が踏み出せない方が大勢いらっしゃいます。

別居したい気持ちを「行動」へ|当事務所のサポート

かがりび綜合法律事務所は、別居したい気持ちは強くても、一人で踏み出せないでいる方々をサポートするための「別居サポート」を提供しています。私たちは、あなたが現在の苦しい状況から抜け出し、心身の安全を確保した上で、離婚に向けた準備を冷静に進められるよう、別居という具体的な行動を支援します。

別居のタイミング、準備しておくべきこと、そして相手方への通知など、不安な点を一つ一つ解消し、安全に家を出るための具体的な計画を共に立て、実行をサポートいたします。

【解決事例1】怖い夫の暴言…別居・調停を弁護士に任せて離婚を実現

【ご依頼者】 40代 女性 【ご相談内容】 夫のモラハラや亭主関白的な言動に長年悩み、お子さんが成長されたことを機に離婚を決意されました。しかし、いざ夫に離婚や別居の話を切り出そうとすると、様々な暴言を言われるため、前に進めずにいました。どうすれば良いか分からず悩んでいたところ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

【当事務所の対応と結果】 お話を伺うと、ご依頼者様は離婚の決意は固いものの、別居について言及するだけで夫の暴言がひどくなるため、一歩踏み出せない状況でした。そこで、ご依頼を受け、別居のタイミングを慎重に決め、それまでに離婚に向けた準備を周到に行いました。そして、別居を実行するタイミングで、弁護士から夫へ別居と離婚交渉開始の通知を入れました。同時に、離婚調停の申立てと、別居中の生活費である婚姻費用の請求手続きも行いました。

弁護士が窓口となり、夫とのやり取りを全て担当しました。このため、ご依頼者様は別居から離婚調停が成立するまで、夫と顔を合わせる機会を最小限に抑えることができました。夫が離婚に応じない状況でしたが、調停手続きを通じて話し合いを進め、最終的に離婚が成立しました。

この事例は、怖い相手への直接の働きかけが難しい場合でも、弁護士が介入し、戦略的な別居のタイミングと法的手続きを組み合わせることで、ご依頼者様が直接相手と対峙することなく、安全に離婚を実現できることを示しています。

【解決事例2】生活費をくれない夫との別居…婚姻費用請求を交渉の武器に解決金を獲得

【ご依頼者】 50代 女性 【ご相談内容】 夫の突然の怒りや心理的なDV、そして生活費を渡してくれないという状況に長年耐えてきました。夫は家計を管理し、ご依頼者様は夫の収入に頼るしかない状況でした。このままではいけないと考え、離婚を決意されました。

【当事務所の対応と結果】 ご依頼者様は、弁護士と事前に作戦を立て、別居を実行しました。そして、別居と同時に、別居中の生活費を求める婚姻費用の請求手続きを行いました。夫は当初離婚に応じませんでしたが、調停手続きの中で婚姻費用を請求されたことで、安定的に生活費を支払う必要が生じました。

弁護士は、この婚姻費用の請求を交渉の武器として活用し、ご依頼者様が経済的な不安なく、こちらの言い分を毅然と主張できる「こちらの土俵」で話し合いを進めました。その結果、最終的には夫が解決金として200万円を支払うという内容で合意が成立し、調停離婚が成立しました。

この事例は、生活費を渡さない夫からの別居という困難な状況でも、弁護士のサポートを受けて婚姻費用を請求し、経済的な安定を確保することが、その後の離婚交渉を有利に進めるための強力な leverage となり、納得のいく解決金獲得に繋がることを示しています。

「生活費を渡してくれない」は離婚理由になる?

夫(妻)が、正当な理由なく、結婚生活に必要な生活費を負担しない、あるいは全く渡してくれないという行為は、民法で定められた離婚理由の一つである**「悪意の遺棄」**に該当する可能性が高いです。夫婦は互いに協力し扶助し合う義務があるため、収入のある側が生活費を負担しないことは、この義務に違反する行為とみなされます。

生活費の不払いが長期間にわたる場合、離婚調停や裁判において、離婚が認められる有力な根拠となります。

怖い相手との別居・離婚を弁護士に依頼すべき理由|当事務所の強み

モラハラや威圧的な態度、生活費を渡さないといった相手との別居・離婚は、ご依頼者様の心身にとって大きな負担となります。一人で抱え込まず、弁護士に依頼することで、様々なメリットが得られます。

- 別居という困難な一歩のサポート: 別居の計画立案、安全確保のアドバイス、相手方への通知など、別居そのものを実現するための具体的なサポートを行います。

- 怖い相手への対応を一任: 相手方との直接のやり取りを全て弁護士が担当するため、相手の暴言や高圧的な態度に直接晒される精神的な負担から解放されます。

- 戦略的な手続きの選択: 別居のタイミング、通知の方法、調停や裁判といった手続きの選択など、ご依頼者様にとって最も有利かつ安全に進めるための戦略を立てます。

- 経済的な問題の適切な解決: 婚姻費用、養育費、財産分与、解決金など、離婚後生活に不可欠な経済的な条件を、ご依頼者様の状況に合わせて最大限確保できるよう交渉・請求します。本事例のように婚姻費用請求を交渉の武器とすることも可能です。

- 専門知識と経験に基づいた見通し: モラハラや生活費の不払いといった問題が、離婚においてどのように評価されるのか、裁判例などを踏まえた専門的な見通しをお伝えします。

怖い相手との別居・離婚を考えているあなたへ|かがりび綜合法律事務所へ

モラハラや威圧的な言動、生活費の不払いといった相手との生活に耐えながらも、恐怖や不安から別居や離婚に踏み出せないでいる方。あなたは一人ではありません。

かがりび綜合法律事務所は、そのようなあなたの勇気ある一歩を全力でサポートいたします。安全な別居の実現から、弁護士による相手方への対応、そして離婚成立と新たな人生のスタートまで、あなたの心に寄り添い、最善の解決を目指します。

まずはあなたの抱えているお悩みをお聞かせください。一緒に、その苦しい状況から抜け出すための具体的な道筋を見つけましょう。

離婚に強い弁護士を選ぶための「5つのチェックリスト」

「離婚したい」と考えたとき、多くの方がネットで弁護士を検索します。しかし、多くの事務所も「離婚に強い」などと掲げており、何を基準に選べばいいか迷ってしまうのではないでしょうか。

離婚は人生を左右する大きな決断です。あなたの未来を守るために、本当に頼れる弁護士を見極めるための**「5つのチェックリスト」**をご紹介します。

1. 複雑な「財産分与」への深い専門知識があるか

離婚問題は感情の対立だけではありません。特にお金の問題は、弁護士の「実務能力」が如実に現れます。

- チェックポイント: 不動産、非上場株式、投資信託、生命保険などの評価について具体的な説明ができるか。

- なぜ重要か: 評価方法の選び方ひとつで、受け取れる金額が万単位で変わることもあるからです。

2. 「交渉」か「裁判」か、出口戦略を明確に示せるか

ただ「戦いましょう」と言うだけの弁護士には注意が必要です。

- チェックポイント: 初回相談の段階で、解決までの期間、リスク、そして「着地点」の見通しを複数提示してくれるか。

- なぜ重要か: 泥沼の裁判を避け、スピード解決(協議離婚)を狙うべきケースか、徹底的に争うべきケースかを判断できる「戦略眼」こそがプロの証です。

3. モラハラやDVに対する「盾」としての覚悟があるか

相手が強気で話し合いにならない場合、弁護士はあなたの「代理人」である以上に「盾」でなければなりません。

- チェックポイント: 「相手との直接連絡をすぐに遮断できるか」「精神的な苦痛を理解し、寄り添ってくれるか」。

- なぜ重要か: 相手との接触を遮断することで初めて、あなたは平穏な日常と冷静な判断力を取り戻せるからです。

4. 男性側・女性側「両方の視点」を持っているか

一見、片方の性別に特化した事務所が強く見えますが、実は両側の主張を知り尽くしている弁護士の方が強力です。

- チェックポイント: 過去の解決事例に、男女問わず多様なケース(親権獲得、慰謝料減額など)があるか。

- なぜ重要か: 「相手が次に何を言ってくるか」「裁判所はどう判断するか」という裏側のロジックを読み切れるため、先手を取った交渉が可能になります。

5. 相性——「この人なら本音を話せる」と思えるか

最後は、弁護士個人の「人間性」です。

- チェックポイント: あなたの話を遮らずに聞き、難しい専門用語を使わずに説明してくれるか。威圧的ではないか。

- なぜ重要か: 離婚の手続きは数ヶ月から年単位に及ぶこともあります。信頼できない相手に、プライベートな悩みを打ち明け続けるのは大きなストレスになるからです。

⚖️ 野条 健人からのアドバイス

「離婚に強い弁護士」とは、法律に詳しいだけでなく、「あなたの人生の再出発を一番に考えてくれるパートナー」のことです。

私は、相談に来られた方が帰る際に、少しでも表情が明るくなっていることを何よりも大切にしています。もしあなたが今、一人で悩み、出口が見えないと感じているなら、一度その重荷を私に預けてみませんか。

大阪の地で、あなたの新しい人生の第一歩を、一生懸命にサポートさせていただきます。

【もう我慢の限界…!】裁判で離婚が認められる5つの理由

【もう我慢の限界…!】裁判で離婚が認められる5つの理由と、有利に進めるための秘訣

「離婚したいけど、相手が全然話を聞いてくれない…」 「この苦しみから、一体どうすれば抜け出せるの?」

もしあなたが今、そんな深い悩みを抱えているなら、決して一人で抱え込まないでください。

日本の法律では、夫婦の一方がどうしても離婚を望み、その理由が明確な場合に、裁判所が離婚を認めることがあります。それが「法定離婚事由」です。

今回は、この法定離婚事由について、弁護士がわかりやすく解説。あなたの状況と照らし合わせながら、解決への一歩を踏み出してみませんか?

裁判で離婚が認められる5つの理由【法定離婚事由】

民法が定める離婚が認められる理由は、以下の5つです。

- 許されない裏切り…「配偶者の不貞行為」

- これは、配偶者があなた以外の異性と肉体関係を持つこと、いわゆる不倫や浮気のことです。「まさか、あの人が…」と深く傷ついた経験がある方もいるのではないでしょうか。

- ただし、単なる友達付き合いやプラトニックな関係では認められません。 決定的な証拠が重要になります。

- 会えない時間…「配偶者の生死が3年以上明らかでない」

- 長期間、配偶者の安否が不明な状態が続いている場合も、法的に離婚が認められることがあります。

- 単に連絡が取れないだけでは不十分です。 警察への捜索願や、あらゆる手を尽くしても生存が確認できない状況が求められます。

- 愛情のかけらもない…「配偶者による悪意の遺棄」

- これは、配偶者が正当な理由なく、夫婦としての同居・扶助・協力義務を放棄することです。「生活費を全く入れてくれない」「一方的に家を出て行ったきり…」といった状況が当てはまります。

- 単なる別居とは異なります。 相手に「悪意」があることがポイントです。

- 心の病に苦しむ…「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない」

- 配偶者が重度の精神疾患にかかり、回復の見込みがない場合も、離婚が認められることがあります。

- ただし、単に精神的に不安定なだけでは認められません。 専門医の診断や、今後の見通しなどが慎重に判断されます。

- もう夫婦としてやっていけない…「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」

- 上記の4つには当てはまらないものの、夫婦関係が完全に破綻し、修復が不可能と判断される場合です。例えば、DV(家庭内暴力)、モラハラ(精神的虐待)、犯罪行為などが該当する可能性があります。

- これは個々のケースによって判断が難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。

離婚裁判を有利に進めるために【証拠がカギ】

裁判で離婚を認めてもらうためには、あなたの主張を裏付ける「証拠」が非常に重要になります。

- 不貞行為の場合: ラブホテルへの出入り写真、メールやSNSのやり取り、探偵の調査報告書など

- 悪意の遺棄の場合: 生活費が振り込まれない通帳の記録、一方的な別居を証明する手紙やメールなど

- DV・モラハラの場合: 暴行の写真や診断書、録音データ、日記など

どんな小さなことでも、記録に残しておくことが大切です。

一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください

離婚は、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかる問題です。特に裁判となると、法的な知識や手続きが必要となり、一人で対応するのは非常に困難です。

もしあなたが法定離婚事由に当てはまるかもしれないと感じたら、まずは離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士は、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、適切なアドバイスや証拠収集のサポート、裁判手続きの代行など、あなたの味方となって力強くサポートします。

勇気を出して一歩踏み出すことで、きっと新しい未来が開けます。

#離婚 #法定離婚事由 #裁判離婚 #不貞行為 #悪意の遺棄 #DV #モラハラ #離婚弁護士 #離婚相談

このブログ記事が、離婚を考えている多くの方の目に留まり、少しでもお力になれることを願っています。「いいね!」やシェアで、困っている方に情報を届けていただけると幸いです。

財産分与でご自宅を守り抜いた妻の感謝の声

解決事例紹介】財産分与でご自宅を守り抜いた妻の感謝の声|離婚弁護士

依頼者: A様(女性)

ご相談内容:

夫の態度が徐々に厳しくなり、性格の不一致を感じるように。夫には女性の影もあり、ある日突然別居を告げられました。子供たちと住み慣れた家を出ていくことになるのか、今後の生活はどうなるのか、不安で押しつぶされそうな毎日を送っていました。藁にもすがる思いで、離婚問題に強い弁護士に電話相談をしました。

解決までの道のり:

弁護士に状況を詳しくお話したところ、養育費と財産分与、そして今後の生活費の確保が重要な課題であることが分かりました。弁護士のアドバイスを受け、すぐに離婚調停と婚姻費用請求の調停を申し立てることに。

調停では、夫側がなかなか強硬な姿勢を崩しませんでしたが、弁護士が粘り強く交渉を重ねてくださいました。特に、子供たちのことを第一に考え、何としてもこの家を守りたいという私の強い気持ちを、弁護士はしっかりと相手に伝えてくれました。

その結果、最終的には、調停が成立するまで夫側から婚姻費用を支払い続けること、そして慰謝料の代わりに、私と子供たちが住む家の夫の持ち分を全て財産分与として譲り受けることができたのです。

A様からの感謝の声:

「あの時、勇気を出して電話相談をしたことが、今の私と子供たちの幸せに繋がったと思っています。夫の突然の別居宣告から、本当に先の見えない不安な日々を送っていました。弁護士の先生は、私の話を親身になって聞いてくださり、今後の見通しや取るべき手続きについて丁寧に説明してくれました。

調停では、私が感情的になってしまう場面もあったと思いますが、先生は常に冷静に、そして力強く交渉を進めてくださいました。特に、子供たちのためにどうしても家を手放したくないという私の強い気持ちを理解し、それを相手にしっかりと伝えてくださったことに、心から感謝しています。

まさか、財産分与で家を勝ち取ることができるなんて、夢にも思っていませんでした。今は、子供たちと安心してこの家で暮らすことができています。本当にありがとうございました。

もし、私と同じように、モラハラやパワハラで苦しんでいたり、離婚後の財産分与、特に不動産のことで悩んでいる方がいらっしゃったら、迷わずに専門の弁護士に相談することをおすすめします。電話相談でも、きっと解決への第一歩が見つかるはずです。」

当事務所からのコメント:

この度は、A様のご希望を叶えることができ、大変嬉しく思います。A様の「お子様のために最後まで闘いたい」という強い意志と、私たち弁護士の専門知識と交渉力が合わさった結果だと感じています。

離婚問題においては、精神的な負担に加え、財産分与や親権、養育費など、多くの法的問題が複雑に絡み合います。特に、長年住み慣れた家を手放したくないというお気持ちは、多くの方が抱える切実な願いです。

当事務所では、A様のように、モラハラやパワハラ被害にお悩みの方、不動産の財産分与について不安を感じている方からのご相談を積極的に承っております。

まずはお気軽にお電話にてご相談ください。お客様一人ひとりのお悩みに寄り添い、解決に向けて全力でサポートさせていただきます。今回の事例が、同じような状況でお困りの方にとって、少しでも希望となれば幸いです。

夫婦喧嘩が絶えないあなたへ|離婚という選択肢と後悔しないための賢い進め方

代表弁護士の野条です。離婚弁護士として、夫婦喧嘩を理由とする離婚について、解説いたします!

もう限界…夫婦喧嘩が絶えないあなたへ|離婚という選択肢と後悔しないための賢い進め方

「また、あの人ときちんと話せなかった…」

「どうしていつもこうなっちゃうんだろう…」

些細なことから始まって、激しい口論になる夫婦喧嘩。

仲の良い夫婦でも喧嘩をすることはありますが、それが頻繁になり、お互いを傷つけ合うような言葉が飛び交うようになると、夫婦関係は深刻な状況を迎えているのかもしれません。

この記事では、夫婦喧嘩を理由に離婚を考えているあなたへ、離婚という選択肢と、後悔しないための賢い進め方について、離婚弁護士である私が解説します。

1. 夫婦喧嘩は離婚理由になる?

結論から言うと、夫婦喧嘩そのものが直接的な離婚理由として認められることは難しいのが現状です。しかし、喧嘩の背景にある様々な要因、例えばDVやモラハラ、生活費を渡さないなどの行為は、民法で定められた離婚理由に該当する可能性があります。

2. 離婚を考え始める前に

感情的になっている時は、冷静な判断ができません。まずは、第三者に相談したり、カウンセリングを受けたりするなどして、客観的な視点を取り戻しましょう。また、日記やボイスレコーダーなどで、夫婦喧嘩の状況を記録しておくことも大切です。

3. 離婚を決意した場合の進め方

離婚には、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。まずは夫婦で冷静に話し合い、合意を目指すことが大切です。話し合いが難しい場合は、調停や裁判といった法的手段を検討しましょう。

4. 後悔しないための賢い進め方

離婚は、人生における大きな決断の一つです。後悔しないためには、感情的にならず、冷静に、そして慎重に進めることが重要です。弁護士などの専門家に相談しながら、自分にとって最善の選択をしましょう。

5. 最後に

夫婦喧嘩は、夫婦関係を見直す良い機会でもあります。しかし、修復が難しいと感じたら、一人で悩まず、私たちのような専門家にご相談ください。あなたの新しいスタートを、私たちは全力でサポートします。

このブログ記事が、あなたの悩みを解決する一助となれば幸いです。

« Older Entries