このページの目次

離婚後、子どもに会わせてもらえない…そんな苦しい状況から抜け出すためにあなたが知るべきこと

「離婚はしたけれど、子どもにだけは会いたい…」

離婚は夫婦関係の終わりを意味しますが、親子の絆が切れることはありません。お子さんにとって、あなたはお子さんを愛し、見守る大切な存在であることに変わりはないのです。

しかし、離婚後に「子どもに会わせてほしい」と願っても、元配偶者から拒否され、会えない日々を送っている方もいらっしゃるかもしれません。

「なぜ、私には会う権利がないのだろう?」 「子どもは、私に会いたがっているだろうか…」

そうした苦悩や不安を抱えているあなたへ。

お子さんとの面会交流は、子育てに関わる親の権利であり、義務です。同時に、親の愛情を受けて育つ、お子さん自身の権利でもあります。そして何よりも、お子さんの利益が最優先されるべきという大原則があります。

この記事では、男女問題に強い弁護士である私が、どのような場合に面会交流が難しくなるのか、そして、お子さんと再会し、その健やかな成長を見守るために、あなたが今できることについて、具体的に解説します。あなたの苦しい状況から抜け出し、お子さんとの温かい関係を再構築するための道筋を示せれば幸いです。

面会交流とは?なぜお子さんにとって重要なのか

面会交流とは、離婚後に子どもと同居しない親(非監護親)が、子どもと会って交流することを指します。子どもと直接会うだけでなく、手紙や電話、プレゼントのやり取りなども面会交流に含まれます。

監護親(子どもと同居している親)と非監護親が不仲である場合、面会交流がスムーズに行われないことは少なくありません。しかし、別居している親と子どもとの円満で継続的な交流は、親子の絆を保つ上で非常に重要です。

- お子さんの安心感:お子さんは、別居している親が自分を見捨てていないことを確信でき、精神的な安定に繋がります。

- 豊かな人格形成:お子さんは、両親からの愛情を等しく受けることで、家族や様々な人との交流を通じて、愛情や信頼の大切さを体験し、豊かな人格を形成することができます。

裁判所の審判例においても、面会交流は「子の監護義務を全うするために親に認められる権利である側面を有する一方、人格の円満な発達に不可欠な両親の愛育の享受を求める子の権利としての性質も有する」と明確に述べられています。つまり、面会交流は、親の権利であると同時に、お子さんの権利でもあるのです。

子どもに会わせてもらえないのはなぜ?面会交流が制限されるケースとは

本来、面会交流を認めるかどうかは、お子さんの心身の状況、監護状況、お子さんの意思や年齢、面会交流がお子さんの監護や教育に与える影響、父母それぞれの意思や葛藤状況などを総合的に判断し、**「お子さんの利益があるか否か」**で検討されます。

夫婦が円満に離婚し、お互いにお子さんの幸せを第一に考えている場合は、積極的に会わせてもらえる可能性が高いでしょう。また、離婚前の調停や裁判で、親権や面会交流に関する取り決めがある場合は、通常その取り決めに従うことが求められます。

それでも、残念ながら、両親の不仲が原因で信頼関係が築けず、面会交流を拒絶されてしまうケースは少なくありません。

面会交流が制限される可能性のあるケース

法的に面会交流が制限される可能性があるのは、以下のような「お子さんの利益を害するおそれがある」と判断される場合です。

- 非監護親による子どもの連れ去りのおそれがある場合

- 非監護親による子どもへの虐待のおそれがある場合

- 非監護親が監護親に対して、または子どもに対して、暴力やモラハラを振るっていた経緯がある場合

- 非監護親が子どもを粗雑に扱ったり、不安定な精神状態にある場合

- 子ども自身が明確に面会交流を拒否している場合(特に年齢が高く、意思を尊重すべき場合)

- 面会交流が、お子さんの監護や教育に悪影響を及ぼすと考えられる場合

しかし、上記のような明確な理由がないにもかかわらず、元配偶者の感情的な理由だけで面会交流を拒絶されてしまうケースも多々あります。このようなトラブルのリスクを減らすためには、元配偶者との交渉を弁護士に依頼し、面会交流の方法について明確なルールを定めておくことを強くおすすめします。

弁護士に依頼する3つの大きなメリット

子どもとの面会交流は、お金に代えられないほどの価値がある、お子さんの大切な問題です。あなたの権利、そしてお子さんの権利を守り、適切な面会交流を実現するために、弁護士のサポートは非常に有効です。

1. 適正な面会交流の方法に取り組んでくれる

面会交流の方法は、お子さんの利益を最も優先して考慮した上で決定しなければなりません(民法766条1項)。監護親が感情的に「面会交流を認めたくない」と考えていても、それがお子さんにとって適切とは限りません。拒否する正当な理由がない限り、非監護親ともきちんと面会交流が行われる方が、お子さんの情操教育の観点からも望ましいと考えられます。

弁護士に依頼することで、法律や過去の裁判例、実務の運用を踏まえ、適正な条件による面会交流を、早期かつ円滑に実現できる可能性が高まります。

また、面会交流のルールを決める際には、以下のような具体的な項目を明確にしておく必要があります。

- 面会交流の日時・頻度

- 面会交流時の宿泊の可否

- 子どもの受け渡し方法

- 監護親などの立会いの有無

- 子どもに対するプレゼントのルール

弁護士は、これらの複雑なルール決めを、あなたの希望を最大限に尊重しつつ、法令や裁判例に基づき、お子さんの利益に合致する形でサポートします。

2. あなたに代わって交渉してくれる

子どもとの面会交流について揉めている状況では、監護親と非監護親の仲が険悪であるケースがほとんどです。そのため、父母間で直接話し合っても、感情的になり、合意に至るのが非常に困難な場合があります。

弁護士を介することで、冷静な話し合いが期待できるほか、あなたが相手と直接顔を合わせる必要がなくなるため、精神的なストレスを大幅に軽減できるでしょう。また、合意した内容を公正証書や調停調書として記録に残すことで、紛失や改ざんを防ぎ、合意内容が明確化されるというメリットもあります。

3. 離婚調停・訴訟、面会交流調停の対応を一任できる

面会交流についての話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の離婚調停、離婚訴訟、あるいは面会交流調停・審判といった法的手続きによって、面会交流の方法を取り決めることになります。

特に離婚に伴う面会交流の場合、面会交流以外の離婚条件(親権、養育費、財産分与など)についても弁護士のサポートが必要となることが多くあります。弁護士に依頼すれば、上記の各法的手続きの対応をすべて一任できるため、複雑で煩雑な手続きに煩わされることなく、スムーズに解決へと進めることができます。

離婚後も、お子さんとの絆を諦めないで

お子さんとの面会交流ができない状況は、親として非常に苦しいものです。しかし、お子さんとの絆は、何ものにも代えがたい宝物です。

感情的な対立で会えないのは、お子さんの健全な成長にとっても大きなマイナスです。お子さんの利益を第一に考え、適切な面会交流を実現するためにも、ぜひ専門家である弁護士の力を借りてください。

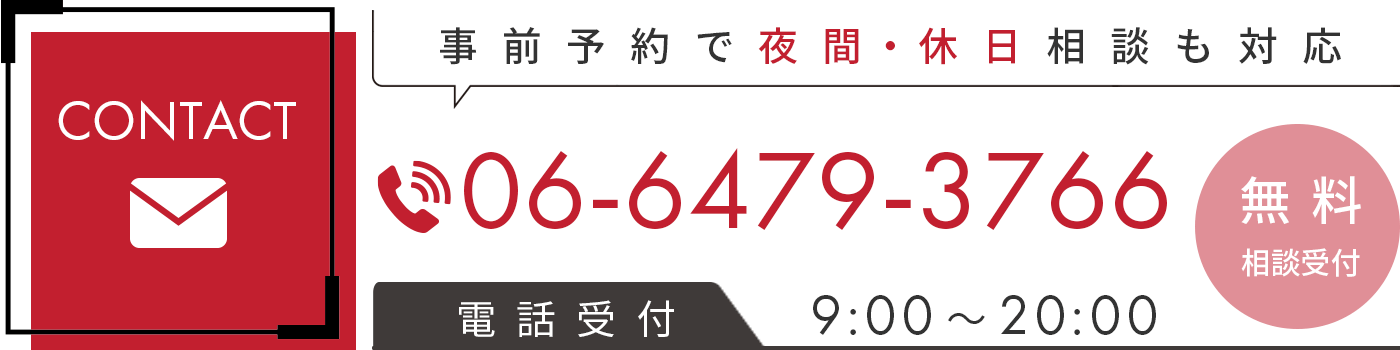

私たち、かがりび綜合法律事務所は、男女問題に特化し、お子さんとの面会交流に関する多くのご相談に対応してきました。あなたの状況に寄り添い、お子さんとの大切な時間を守るために、全力でサポートいたします。

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。 あなたとお子さんの未来のために、私たちがお力になります。