大阪で離婚問題、特に「子どもの問題」に関するご相談を数多く受けている弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。

離婚は夫婦の関係を解消するものですが、親と子の関係は一生涯続きます。そのため、離婚に際しては、お子さんの健やかな成長を最優先に考え、彼らの未来を守るための「親権」や「養育」に関する取り決めをしっかり行うことが何よりも大切です。

「親権を取りたいけど、どうすればいいの?」 「子どもに会えなくなるのは嫌だ…」 「養育費はいくらが妥当なの?」

このようなご不安や疑問を抱えている方は少なくありません。今回のブログでは、裁判所の考え方や最新の動向も踏まえながら、親権獲得の鍵となる要素、養育費、面会交流といったお子さんのための取り決めについて、詳しく解説していきます。

このページの目次

1. 子どもの最善の利益を追求する「親権・監護権」の判断基準

離婚後、子どもと一緒に暮らす親を「親権者」(または「監護者」)と呼びます。どちらの親が親権・監護者となるかは、子どもの成長にとって極めて重要な問題であり、裁判所は一貫して**「子どもの福祉(最善の利益)」**を最も重視して判断します。

ご提供いただいた資料にもあるように、裁判所は親権・監護者を決定する際、**「子の心身の健やかな発達、充実した生活、最善の養育環境の提供」**という観点から、多岐にわたる要素を総合的に考慮します。

主要な考慮要素:

- 監護の継続性(現状維持の原則): 現在子どもと一緒に生活している親が、その生活に支障なく子どもを養育できている場合、その環境を安易に変えることは子どもの精神的安定に悪影響を与える可能性があると判断されやすい傾向があります。ただし、現在の監護状況が不適切であれば、当然この原則は適用されません。

- 監護能力: 各親の心身の健康状態、経済力、生活環境、養育への意欲、愛情の程度、子どもの教育に対する関心、しつけの方針などが評価されます。ご提供資料の「子の監護の継続性」の項目でも、「子の監護者の監護能力に疑義があるが、子が満2歳の幼児で母の愛情としつけを必要とし、それが子の福祉に適合するといえ、母を監護者に指定した事例がある」とあり、具体的な状況に応じた総合的な判断がされることがわかります。

- 子どもの意思の尊重: 子どもがある程度の年齢(おおむね10歳以上)の場合、子どもの意思も尊重されます。ご提供資料の「子の意見の聴取」にも記載がある通り、裁判所は子どもの発達段階に応じて、子の意向を聴取することが多くあります。

- 兄弟姉妹不分離の原則: 兄弟姉妹はできる限り一緒に生活すべきである、という原則です。

- 面会交流への理解と協力的姿勢: 非監護親との面会交流に理解を示し、積極的に交流を促す意思があるかどうかも重要な判断材料となります。これは、ご提供資料の「面会交流の意義」の項目にもあるように、子どもの健やかな成長、愛情形成の観点から見て特に重要な意義があるとされるからです。

- 親族の協力体制: 父母それぞれの親族(祖父母など)が、子どもの養育に協力できる体制があるかどうかも考慮されます。

- 父母間の協力・協調性: 監護親が非監護親と円滑な協力関係を築けるかどうかも、子どもの利益を考える上で重要です。

親権者変更と重大な事情の変更

一度決まった親権者や監護者が変更されることは、原則として簡単ではありません。しかし、子どもの福祉のために特に必要とされる「重大な事情の変更」がある場合には、変更が認められることがあります。例えば、監護親による虐待・DV・モラハラ、精神疾患、経済状況の悪化、子どもの意思の変化などが挙げられます。

ご提供資料の「判例」の項目にある「子の監護に著しい支障が生じ」た場合の判例(東京高判H19年11月30日)のように、具体的な事情によって親権変更が認められるケースがあります。

2. 子どもの健全な成長を支える「養育費」と「面会交流」

親権や監護権の決定と並行して、離婚後も両親が子どもを経済的・精神的に支え続けるための取り決めが「養育費」と「面会交流」です。

養育費の算定と確保

養育費は、子どもの生活、教育、医療などにかかる費用であり、親が共同で負担すべき義務です。その金額は、夫婦双方の収入、子どもの人数と年齢などに基づいて算定されます。一般的には、家庭裁判所が公開している**「養育費算定表」**が用いられますが、高額所得者や特殊な事情がある場合は、この算定表だけでは判断できないこともあります。

ご提供資料の「監護者に対する養育費」の項には、子の養育費用が「日常生活の行為」に含まれるとあり、衣食住、教育、医療、交際費、娯楽、習い事などが含まれます。養育費は子どもの健全な成長に不可欠なため、当事務所では適正な算定と、支払いが滞った場合の強制執行(給料や預貯金の差押えなど)の準備までサポートし、確実に養育費が支払われるよう尽力します。

面会交流の意義とトラブル対応

面会交流は、非監護親が子どもと定期的に交流する機会であり、**「子の精神的安定にとって大変重要な意義」**があります。子どもの健全な成長のためには、両親から愛情を受け、良好な関係を築くことが望ましいとされています。

面会交流の実施方法は、子どもの年齢や状況、親の居住地、父母間の関係性などに応じて多様な形態が認められます。直接会うだけでなく、電話、メール、手紙、SNSなどを利用した連絡も含まれます。

しかし、面会交流はトラブルになりやすい問題でもあります。

- 面会交流に応じない、約束を破る: ご提供資料の「東京家裁判平24年7月24日」の事例では、離婚調停中に母親が面会交流に協力的でなかったことが子の引き渡しを命じられる一因となったとあります。面会交流を正当な理由なく拒否することは、親権・監護権の判断に悪影響を及ぼす可能性があります。

- DV・モラハラの問題: 非監護親がDVやモラハラを行う場合、子どもに悪影響が及ぶ可能性があるため、面会交流の制限や、第三者機関の立ち会いなどを検討する必要があります。ご提供資料の「面会交流が子の心身に重大な影響を及ぼす場合」には、面会交流の態様や回数を制限することがあるとあります。

- 子どもの意向の尊重: 子どもの年齢や発達段階に応じて、子どもの意思を尊重した面会交流計画を立てることが重要です。

まとめ:子どもの未来を守るために、弁護士へ

親権、養育費、面会交流といった子どもの問題は、離婚手続きの中でも最もデリケートで、かつ将来にわたる影響が大きいものです。適切な知識と経験なしに一人で対応しようとすると、あなた自身が不利な状況に立たされたり、お子さんの将来に悪影響を及ぼしたりする可能性があります。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、あなたの状況を詳しく伺い、お子さんの最善の利益と、あなたの離婚後の生活の安定を最優先に考えた解決策をご提案します。感情的になりがちな離婚問題だからこそ、冷静かつ合理的な判断が必要です。

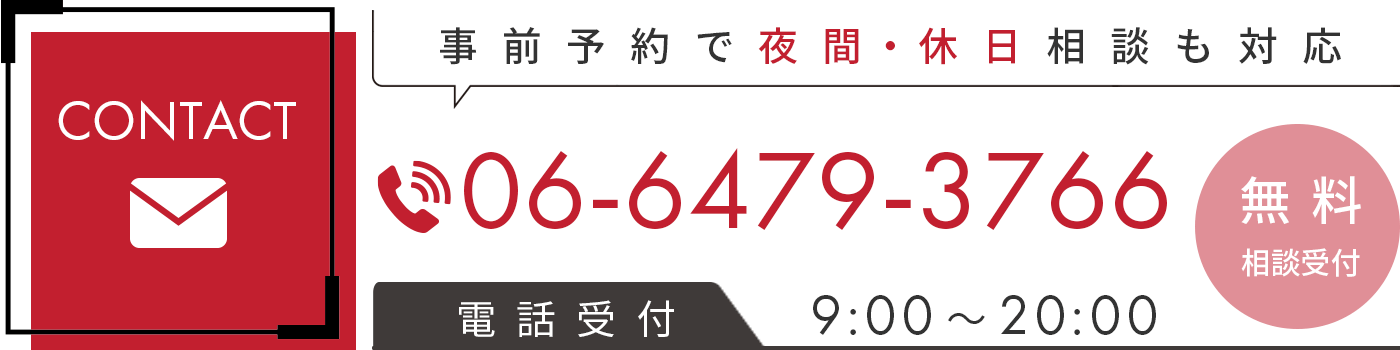

初回相談は無料です。どんなに複雑な問題でも、諦めずにまずは私たちにご相談ください。あなたの新しい人生への一歩を、私たちが共に踏み出します。