面会交流とフレンドリーペアレントルールについて

離婚後、子どもと離れて暮らす親にとって、子どもとの面会交流は非常に重要な問題です。近年、親権を判断する上で「フレンドリーペアレントルール」という考え方が注目されています。

フレンドリーペアレントルールとは

フレンドリーペアレントルールとは、子どもの親としての関係において、他方の親と友好的な関係を築くことができる親が親権者にふさわしいという考え方です。寛容性の原則とも呼ばれ、アメリカのカリフォルニア州などで採用されています。

具体的には、以下の点が考慮されます。

- 他方の親と子どもの面会交流に寛容であるか

- 子どもの前で他方の親の悪口を言っていないか

- 他方の親に対して寛容であるか

日本でも、これらの要素は親権者を判断する上で考慮されることがあります。

フレンドリーペアレントルールに関する裁判例

フレンドリーペアレントルールが争点となった裁判例として、千葉家庭裁判所松戸支部の裁判例(平成28年3月29日)があります。

- この裁判では、父親が年間100日間の面会交流を提案したことを重視し、父親を親権者としました。

- しかし、控訴審の東京高裁では、監護の継続性を重視し、母親を親権者としました。

- 最高裁も上告を受理せず、母親が親権者となりました。

この裁判例から、日本ではフレンドリーペアレントルールが親権者判断において必ずしも重視されるわけではなく、監護の継続性などがより重視される傾向にあることが分かります。

親権者判断のポイント

現在の日本の裁判所は、面会交流に積極的な姿勢を過度に重視する傾向にはありません。しかし、面会交流に消極的な姿勢は、親権者として不利に働く可能性があります。

例えば、子どもと同居している親が、正当な理由なく面会交流を拒否する場合、親権者としてふさわしくないと判断されることがあります。

面会交流における注意点

- 子どもの年齢や意思を尊重する

- 面会交流の頻度や方法について、両親間で十分に話し合う

- 面会交流が子どもの負担にならないように配慮する

まとめ

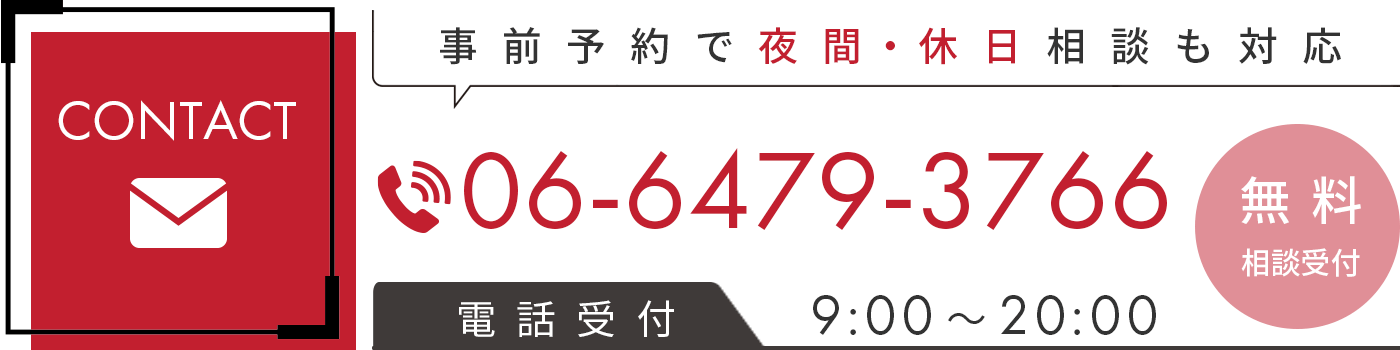

親権や面会交流は、子どもの健全な成長のために非常に重要な問題です。適切な判断を下すためには、離婚問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

もし、親権や面会交流についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。