このページの目次

婚姻費用と特有財産からの収入|弁護士が解説する裁判例と考慮のポイント

夫婦が別居し、一方が他方に生活費を請求する場合、その生活費は「婚姻費用」と呼ばれます。この婚姻費用は、夫婦や未成年の子どもが、別居中も結婚生活を送っていた時と同様の生活水準を維持するために不可欠なものです。

婚姻費用の金額を算定する際には、裁判所が採用している「標準算定方式」が広く用いられます。この方式では、夫婦双方の収入を基礎として、子どもの人数や年齢に応じて、婚姻費用を分担する割合を計算します。そのため、双方の「収入」をどこまで考慮するかが、婚姻費用を計算する上で非常に重要な課題となります。

特に問題となるのが、結婚前から保有していたり、相続・贈与によって取得した「特有財産」から生じる収入です。特有財産とは、夫婦が協力して築き上げた財産ではないため、財産分与の対象にはなりません。しかし、そこから得られる不動産収入や株式の配当金といった「果実」が、婚姻費用を算定する際の「収入」に含まれるのかどうかは、しばしば議論の対象となります。

この記事では、婚姻費用算定における特有財産からの収入の扱いについて、過去の裁判例を紐解きながら、その考慮のポイントを専門家の視点から解説します。ご自身が置かれた状況が複雑で判断に迷われている方は、ぜひ最後までご覧いただき、弁護士にご相談いただくことをご検討ください。

1. 婚姻費用算定における「収入」とは何か?

まず、標準算定方式で婚姻費用を計算する際に用いられる「収入」の定義を確認しましょう。

一般的に、裁判所が婚姻費用算定の基礎とする「収入」は、給与所得者の場合は「源泉徴収票の支払金額」、自営業者の場合は「確定申告書の所得金額」をベースに、社会保険料や税金などを控除した後の「総収入」から、義務的に支出される「所得税」「住民税」「社会保険料」を差し引いた「基礎収入」を用います。

しかし、この「収入」には、給与や事業所得だけでなく、不動産収入や株式の配当金、年金収入など、様々なものが含まれることがあります。そして、これらの収入の中に、特有財産から生じるものが含まれるかどうかが問題となるのです。

2. 特有財産からの収入に関する裁判例の変遷

特有財産からの収入を婚姻費用算定の基礎収入に含めるかどうかについて、過去の裁判例は必ずしも一貫した見解を示しているわけではありませんでした。しかし、近年では、ある一定の方向性が示されつつあります。以下に、主要な裁判例とその考え方をご紹介します。

(1)東京高裁昭和42年5月23日決定

この決定では、婚姻費用分担の申立てがあったケースで、妻が特有財産から得ていた収入を考慮すべきかどうかが争点となりました。裁判所は、「妻の特有財産の収入が原則として分担額決定の資料とすべきではないという理由または慣行はない」と判示しています。

この判例は、特有財産からの収入であっても、婚姻費用の分担額を決定する際の資料として考慮されるべきであるという、比較的広い解釈を示したものです。この時代は、婚姻費用算定に関する明確なルールが確立されていなかった背景もあり、個別具体的な事情を重視する判断がなされたと考えられます。

(2)東京高裁昭和57年7月26日決定

次に、相続で得た特有財産(マンション)からの賃料収入をどう扱うかが問題となった事案です。このケースでは、別居前の夫婦の生活が、主に夫の給与所得によって支えられており、特有財産からの収入は直接生計の資とはされていなかったという特殊な事情がありました。

裁判所は、この夫婦の生活実態に鑑みて、「従前と同等の生活を保持することが出来れば足りる」とし、主として夫の給与所得を考慮すれば十分であると判断しました。その上で、「相手方(夫)が相続によりかなりの特有財産(その貸与による賃料収入を含む)を有していることも、また、相手方が右相続により相当多額の公租公課を負担していることも、いずれも、本件において相手方が申立人に対して負担すべき婚姻費用の額を定めるについて特段の影響を及ぼすものではない」と結論付けました。

この決定は、特有財産からの収入を婚姻費用に含めるかどうかは、その収入が「別居前の夫婦の生活費として実際に使われていたか」という実態を重視する考え方を示したものと言えるでしょう。つまり、特有財産からの収入が婚姻生活に組み込まれていなければ、算定の基礎収入に含める必要はないという判断です。

(3)大阪高裁平成30年7月12日決定

そして、近年出されたこの決定は、現代の婚姻費用算定の考え方をより明確に示しています。ここでは、夫が「婚姻前から得ていた特有財産から生じた法定果実であり、共有財産ではない」として、特有財産からの収入(配当金や不動産所得)を婚姻費用算定の基礎収入に含めないよう主張しました。

これに対し、裁判所は「相手方の特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定に当たって基礎とすべき収入とみるべきである」と明確に判示しました。

この決定は、昭和57年の東京高裁決定の考え方をさらに一歩進めたもので、特有財産からの収入であっても、それが夫婦の婚姻中の生活費の「原資」として実際に使われていたのであれば、婚姻費用算定の基礎収入として考慮されるべきであるという、極めて実態を重視する考え方を示したと言えます。

3. 婚姻費用算定における特有財産からの収入の考慮ポイント

これらの裁判例を踏まえると、婚姻費用算定において特有財産からの収入を考慮するかどうかは、以下の点がポイントとなります。

ポイント①:別居前の婚姻生活で、特有財産からの収入が家計に組み込まれていたか 最も重要なのは、その収入が夫婦の生活費の原資として実際に使われていたかどうかです。例えば、特有財産からの不動産収入や株式の配当金が、毎月の生活費口座に振り込まれ、食費や住居費、教育費などに充てられていたのであれば、その収入は婚姻費用算定の基礎収入として考慮される可能性が非常に高いです。

ポイント②:特有財産からの収入が、単なる貯蓄に回されていた場合 一方、特有財産からの収入が、夫婦の生活費には一切充当されず、特有財産を保有している当事者個人の口座に貯蓄され、一切手を付けられていなかったような場合は、婚姻費用算定の基礎収入には含まれないと判断される可能性が高まります。

ポイント③:収入の継続性や安定性 特有財産からの収入は、年間の配当金や不定期な不動産売却益など、給与所得のように毎月安定して得られるものばかりではありません。こうした収入の継続性や安定性も、考慮の対象となることがあります。

4. 婚姻費用問題でお悩みの方へ

婚姻費用の算定は、双方の収入や生活実態、子どもの状況など、様々な要素を総合的に考慮して行われるため、非常に複雑な手続きです。特に特有財産からの収入が絡む場合は、個別の状況によって判断が大きく分かれる可能性があります。

本記事でご紹介したように、裁判例も時代や事案によって考え方が異なり、一概に「こうなる」とは断定できません。だからこそ、ご自身のケースに最適な解決策を見つけるためには、法律の専門家である弁護士に相談することが不可欠です。

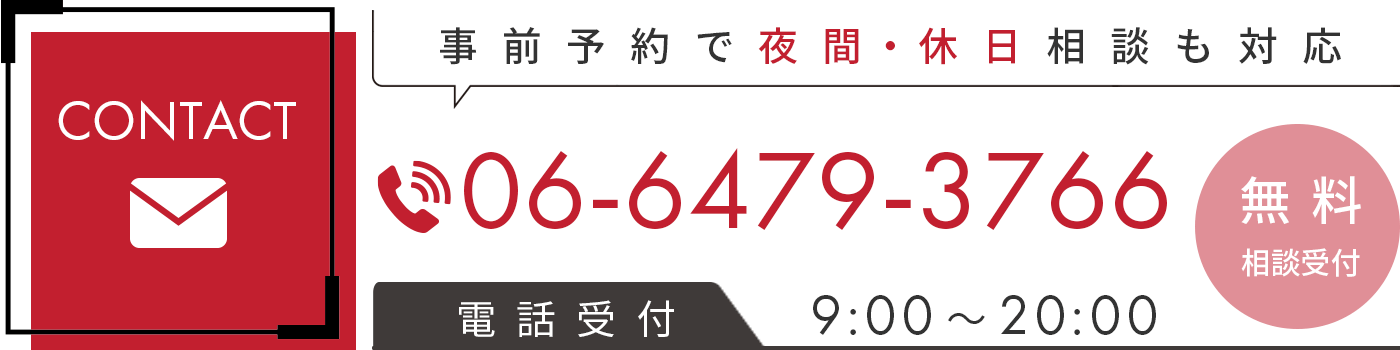

当事務所では、婚姻費用に関するご相談を多数お受けしております。あなたの具体的な状況を丁寧にヒアリングし、最新の裁判例や法的な見解に基づいて、最も有利な算定方法や交渉戦略をご提案します。

婚姻費用は、別居中の生活を支える大切なものです。一人で悩まず、かがりび綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。あなたの新しい人生の一歩を、法的な側面から全力でサポートいたします。