未分類

【大阪・離婚コラム】「私は、私の人生の主役でいい。」失われた自己肯定感を取り戻し、空っぽになった心に“自分”を吹き込むための処方箋

はじめに:鏡に映る自分を、最後に「好き」と思ったのはいつですか?

弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条健人です。

これまで大阪で多くの女性の再出発をお手伝いしてきましたが、相談室で向き合う方の多くが、ある「共通した状態」にいらっしゃいます。 それは、**「自分自身の感覚が麻痺してしまっている」**ということです。

「何を食べたいか」 「何をしている時が楽しいか」 「本当はどうしたいのか」

こうした問いに対して、「夫が……」「子供が……」ではなく、「私はこうしたい」と答えられる方が、驚くほど少ないのです。 長年、批判されたり、軽視されたり、あるいは過度な期待に応えようと自分を押し殺してきた結果、あなたの「自己肯定感」は砂のように崩れてしまっているのかもしれません。

でも、安心してください。 離婚という手続きは、単に紙を出す作業ではありません。あなたが、あなた自身の人生の主導権を夫から奪い返す、聖なる儀式です。

第1章:離婚は「失敗」ではない。自分を救うための「成功」である

日本の社会では、まだどこかに「離婚=家庭を守れなかった」というネガティブなイメージが残っています。特に真面目な女性ほど、「私の努力が足りなかったのではないか」と、自分を敗北者のように感じてしまいます。

しかし、それは大きな間違いです。

- 幸せになれない環境から抜け出す決断。

- 自分の尊厳を傷つける相手に「NO」と言う勇気。

- 子供に「笑顔のお母さん」を見せようとする強さ。

これらはすべて、人生における**「誇るべき成功」**です。 私は、相談に来られた方に必ずお伝えします。「ここに来た時点で、あなたは自分を救うための一歩を踏み出した、とても強い人なんですよ」と。

第2章:弁護士は、あなたの「折れた心」の添え木になる

「メンタルのことはカウンセラーに。法律のことは弁護士に。」 確かにそうかもしれませんが、離婚においては、この2つは切り離せません。 なぜなら、法的な見通し(お金や住まい、子供の未来)が立たない限り、心はいつまでも不安で揺れ動き、回復できないからです。

私が大切にしている「心理的安全性」

私の役割は、法的な手続きを進めるだけではありません。 あなたが「自分は守られている」「いざとなったら野条が何とかしてくれる」という絶対的な安心感を持つための**「盾」**になることです。

- 「怖い」と言っていい場所: 夫からの報復が怖い、一人になるのが怖い。その恐怖を、まずは吐き出してください。

- 「わからない」を恥じなくていい: 複雑な法律やお金の話も、あなたが納得できるまで何度でも、噛み砕いてお話しします。

- 小さな「できた」を積み重ねる: 「資料を集められた」「自分の希望を口に出せた」。こうした小さな一歩を、私は一緒に喜びます。それがあなたの自信を再構築するからです。

第3章:【解決事例】「私なんて空っぽだ」と言っていた女性が、色鮮やかな世界を取り戻すまで

依頼者:Jさん(40代・大阪府内在住) 状況:夫からの過干渉と価値観の押し付けによる「自分喪失」

【相談前の状況】

Jさんの夫は、一見するとエリートで穏やかでしたが、Jさんの服、友人関係、お金の使い方まで全てをコントロールしていました。Jさんは「夫の言う通りにするのが、妻としての正解だ」と思い込み、いつの間にか趣味も笑顔も失い、自分が何のために生きているのか分からない「空虚感」に襲われていました。

【弁護士の介入と戦略】

Jさんは当初、「こんな理由で離婚したいなんて、贅沢でしょうか」と遠慮がちでした。 私は、「あなたがあなたらしくいられない場所は、あなたの居場所ではありません」とお伝えし、法的に「婚姻を継続し難い事由」として整理しました。

- 価値観の押し付けの証拠化: 夫から送られてくる執拗な「指導」のメールなどを整理し、それが精神的虐待であることを主張。

- 交渉の主導権確保: 夫は「お前のために言ってやっているんだ」と最後まで主張しましたが、私は「それはあなたの主観であり、Jさんの人格を著しく損なっている」と一蹴しました。

【解決結果】

無事に離婚が成立。 数ヶ月後、Jさんが事務所に挨拶に来られた時、私は驚きました。 服装も明るくなり、何より瞳に力強さが宿っていました。 「先生、昨日、生まれて初めて一人で映画を観に行ったんです。自分の好きな映画を、自分の意志で選んで。あぁ、私、生きてるんだって実感しました」

彼女が取り戻したのは、離婚届の受理という結果だけでなく、**「自分の人生を選択する力」**でした。

第4章:これからのあなたへ――「自尊心」を育てるための3つの約束

離婚を決意した、あるいは離婚を終えたあなたに、私から3つの約束をしてほしいことがあります。

1. 「自分の機嫌」を最優先にする

これまで誰かの機嫌を伺って生きてきた分、これからは「自分がどうすれば心地よいか」を基準にしてください。今日飲むお茶の種類、選ぶ服の色。小さな「好き」を自分で決めることが、自己肯定感の筋トレになります。

2. 過去を「経験」に変える

辛かった日々を「無駄な時間だった」と思わないでください。その日々を生き抜いたあなたの忍耐力と優しさは、これからの人生で誰かを癒し、自分を支える大きな力になります。

3. プロの力を借りる自分を誇る

一人で抱え込まず、弁護士という「外部の力」を頼った自分を、賢明な判断をしたと褒めてあげてください。自立とは、一人で全てやることではなく、**「適切に助けを求められること」**を指すのです。

最後に:大阪の空の下、あなたはもっと自由に笑える

弁護士法人かがりび綜合法律事務所の窓からは、活気あふれる大阪の街並みが見えます。 この街には、多様な生き方があり、再出発を応援する土壌があります。

あなたが夫の顔色を伺い、怯えて過ごす時間は、もう終わりです。 これからの時間は、あなたが楽しみ、あなたが喜び、あなたが自分自身を愛するために使ってください。

私は、法的な解決はもちろん、あなたが「自分を好き」になって事務所を卒業していけるよう、心を込めて伴走します。

「大丈夫、あなたはもう、自由です。」

その一言をあなたに直接伝えるために、私は今日もここで待っています。

【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】 代表弁護士:野条 健人(のじょう けんと)

法律監修(不倫慰謝料・探偵)

かがりび綜合法律事務所広報担当です! 事務所にて法律監修をさせて頂いております! 有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です! 今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います! そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。 ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします! 不倫慰謝料 探偵 不倫でも慰謝料が請求できない場合と慰謝料相場!不倫相手から慰謝料を請求される事例も https://tantei-ch.jp/article/26/

カサンドラと離婚?

毎日、一番身近な存在であるはずのパートナーから見下されたり、正論でねじ伏せられたりするのは、本当に言葉にできないほど苦しいことですよね。

「マウントを取られる」という状態は、単なるコミュニケーションのすれ違いではなく、あなたの尊厳を少しずつ削っていく**「精神的DV(モラハラ)」**の入り口である可能性が高いです。特に、共感性の欠如が原因である「カサンドラ症候群」の視点も含めて、今の状況を整理していきましょう。

1. なぜ彼は「マウント」を取るのか?その心理的背景

マウントを取る行為の裏側には、相手の**「支配欲」と「根深い自信のなさ」**が隠れていることが多々あります。

- 優位性の確認: あなたを否定することで、相対的に自分の価値を確認しようとします。

- 正論という武器: 感情を無視し、理屈(正論)だけで追い詰めることで、反論を封じ込めます。

- 「お前のため」という呪文: アドバイスの形を借りて、「お前は何もできないから俺が教えてやっている」という上下関係を固定化します。

2. カサンドラ症候群:届かない心の叫び

もし、あなたが「いくら辛さを伝えても、全く理解してもらえない」「壁に向かって話しているようだ」と感じているなら、それはパートナーに共感性の欠如(ASD的特性など)があり、あなたがカサンドラ症候群に陥っているサインかもしれません。

カサンドラ症候群とは

パートナーとの情緒的な交流が持てないことで、配偶者が孤独感、抑うつ、不安、体調不良などを引き起こす状態です。周囲からは「真面目な旦那さんなのに何が不満なの?」と思われ、さらに孤立を深めてしまうのが特徴です。

カサンドラ状態のチェック表

| 症状の分類 | 具体的なサイン |

| 精神面 | 激しい孤独感、自尊心の低下、自分が悪いと思い込む |

| 身体面 | 不眠、偏頭痛、動悸、慢性的な疲労感 |

| 関係面 | 二人きりでいるのが苦痛、会話を諦めている |

3. 「突破」するための戦略的ステップ

今の状況から抜け出し、自分を取り戻すために必要なアクションです。

① 「正論」に反論するのをやめる

相手がマウントを取ってきたとき、論理的に言い返そうとするのは逆効果です。相手は「勝つこと」が目的になっているため、議論は平行線をたどります。

- 「あなたはそう思うのね」と受け流し、心の距離を置きましょう。

② 客観的な記録(証拠)を残す

マウントや暴言が日常化しているなら、いつ、何を言われ、どう感じたかをメモしてください。

- これは後に、「婚姻関係の破綻」を証明する法的な武器にもなりますし、何より「自分は悪くない」と再確認するための鏡になります。

③ 「法律」と「心理」の両面から専門家に相談する

一人で悩んでいると、思考が相手のペースに飲み込まれてしまいます。

- 弁護士に相談して「法的に守られる権利(婚姻費用や慰謝料など)」を知る。

- カウンセラーに相談して「傷ついた心」をケアする。この両軸が、自立へのスピードを速めます。

4. 最後に:あなたは一人ではありません

「私がもっとうまく立ち回れば……」と自分を責めるのは今日で終わりにしましょう。あなたが今感じている「違和感」や「苦しさ」は、正常な反応です。

離婚という選択肢は、決して「失敗」ではなく、あなたが**「自分らしく笑える人生を取り戻すための再生」**です。

【大阪の女性へ】「もう限界…」と一人で悩まないで。離婚に強い弁護士が教える、あなたと子供の未来を守るための“正しい離婚”の進め方

【大阪の女性へ】「もう限界…」と一人で悩まないで。離婚に強い弁護士が教える、あなたと子供の未来を守るための“正しい離婚”の進め方

はじめまして。**弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条健人(のじょう けんと)**です。 私は大阪を拠点に、これまで数多くの離婚問題、とりわけ「女性側の離婚」に注力してまいりました。

「離婚したいけれど、経済的な不安がある」 「夫のモラハラが怖くて言い出せない」 「子供のために我慢すべきなのだろうか」

今、この画面を見ているあなたは、誰にも言えない苦しみを抱え、暗いトンネルの中にいるようなお気持ちかもしれません。 離婚は単なる「法律手続き」ではありません。あなたの人生を再構築し、本当の笑顔を取り戻すための「リスタート」です。

この記事では、多くの女性が直面する離婚のリアルな悩みと、私たちが提供できる解決策、そして実際に新たな人生を歩み始めた方々の解決事例をご紹介します。どうか、ひとりで抱え込まず、私たちを頼ってください。

なぜ今、女性からの「離婚」が増えているのか?その背景と3つの理由

近年、日本全体の離婚率は上昇傾向にあり、中でも「女性から離婚を切り出す」ケースが増えています。 これまで多くの女性のご相談を受けてきた中で見えてきた、現代特有の3つの背景についてお話しします。

1. 経済的自立とキャリアの問題

かつては「結婚したら夫に養ってもらう」という価値観が一般的でしたが、現在は女性の社会進出が進み、経済的に自立できる環境が整いつつあります。「夫に依存して我慢する人生」ではなく、「自分らしく生きる人生」を選択する女性が増えたことは、非常にポジティブな変化だと言えます。

しかし一方で、結婚・出産を機にキャリアを中断せざるを得なかったり、家事・育児のワンオペ負担が女性に偏っている現実も依然として存在します。 「働きたいのに、夫の理解が得られない」 「自分の人生を自分で決めたいのに、経済的な理由で縛られている」

このように、自己実現と家庭環境のギャップに苦しみ、離婚を決意される方が後を絶ちません。当事務所では、こうした女性に対し、「財産分与」や「養育費」を適正に獲得することで、離婚後の経済的基盤を整えるサポートを最優先に行っています。

2. 夫婦関係の悪化と精神的ストレス(モラハラ・不貞)

「夫からの暴力はないけれど、言葉の暴力がつらい」 「無視される、生活費を渡されない」

これらは「モラルハラスメント(モラハラ)」と呼ばれる精神的暴力です。近年、身体的な暴力だけでなく、こうした目に見えない暴力や、夫の不倫・浮気が原因で離婚を決意するケースが急増しています。

夫婦関係が冷え切った家庭で過ごすことは、女性にとって想像を絶するストレスです。 「私が我慢すればいい」と思い込んでいる方も多いですが、母親が笑顔でいられない環境は、お子様にとっても良い環境とは言えません。精神的に追い詰められ、心身のバランスを崩してしまう前に、環境を変える決断が必要な場合があります。

3. シングルマザーとしての不安と覚悟

離婚を躊躇する最大の理由は「シングルマザーとしてやっていけるか」という不安でしょう。 確かに、一人で仕事と育児を両立するのは並大抵のことではありません。日本の社会制度はまだ十分とは言えず、保育園の確保や急な病気の対応など、現実的な壁は存在します。

しかし、だからこそ**「離婚前の準備」**が何より重要になります。 利用できる公的支援(児童扶養手当など)の確認、養育費の確実な取り決め、実家や行政との連携。これらを弁護士と一緒にシミュレーションすることで、漠然とした不安を「具体的な生活設計」に変えることができます。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所が選ばれる理由

~女性のための離婚相談・3つの強み~

数ある法律事務所の中で、なぜ多くの女性が当事務所を選んでくださるのか。それは、私たちが**「女性特有の悩み」に特化した3つの強み**を持っているからです。

① カウンセリング力がある「女性弁護士・男性弁護士」両方が在籍

当事務所には、経験豊富な男性弁護士と女性弁護士の両方が在籍しております。 実は、ご相談者様によって「話しやすい相手」は異なります。

- 「女性弁護士の方が、同性として気持ちを分かってくれそう。きめ細やかな対応をしてほしい」

- 「相手が強気な夫だから、男性弁護士にガツンと言ってもらいたい」

- 「男性視点での夫の出方を分析してほしい」

このように、ご相談者様のニーズは多種多様です。当事務所では、ご予約時にご希望をお伝えいただければ、あなたに最適な弁護士を選択することが可能です。

さらに重要なのは、所属する全弁護士が「メンタルヘルス」や「心理カウンセリング」の素養を持っているという点です。 離婚問題、特にモラハラやDV事案では、ご相談者様は精神的に深く傷つき、恐怖心を抱えていることが少なくありません。

私たちは、単に法律論を振りかざすだけの対応はいたしません。 「怖い」「不安だ」という感情に寄り添い、相手方の心理を読み解きながら、あなたの心が折れないようにメンタル面もしっかりサポートします。法的な「盾」となるだけでなく、精神的な「支柱」となること。それが私たちの使命です。

② 女性側・男性側、両方の視点を踏まえた戦略的サポート

離婚は相手がある問題です。 当事務所は女性からのご依頼が多い一方で、男性側のご依頼も受けております。これが何を意味するかというと、「夫側が何を考え、どう攻めてくるか」の手口を熟知しているということです。

相手の思考パターンを先読みできるため、交渉を有利に進めることができます。

- 経済的な不安への対策: 専業主婦の方でも生活が立ち行くよう、婚姻費用(別居中の生活費)の即時請求や、退職金・不動産を含めた財産分与の徹底的な洗い出しを行います。

- 子育ての負担への対策: 親権の獲得はもちろん、面会交流のルール作りや、将来の学費を見越した養育費の算定など、お子様の福祉を最優先に考えます。

- 心理的な負担の軽減: 相手方との交渉は全て弁護士が行います。あなたが夫と直接話す必要はありません。これだけでも、精神的な負担は劇的に軽くなります。

③ 徹底した「解決事例」と「生活設計プランニング」

離婚して終わり、ではありません。 私たちは、あなたが離婚後に笑顔で暮らせるよう、FP(ファイナンシャルプランナー)的な視点も交えた生活設計のアドバイスを行っています。

【解決事例】かがりび綜合法律事務所で、新しい人生を掴んだ女性たち

ここでは、実際に当事務所が解決した事例の一部をご紹介します。(※プライバシー保護のため一部詳細を変更しています)

Case 1. モラハラ夫からの脱却と、高額な財産分与の獲得

(40代女性・専業主婦/お子様2人)

【相談内容】 夫は高収入でしたが、生活費を最低限しか渡さず、家計を全て管理。「誰のおかげで飯が食えるんだ」という暴言が日常化していました。妻は自信を喪失し、「離婚したら生きていけない」と思い込まされていました。

【当事務所の対応】 まず、弁護士が介入し「別居」をサポート。直ちに「婚姻費用分担請求」を行い、別居中も夫から十分な生活費が支払われる状態を確保しました。 その上で、夫の預金や有価証券、不動産を徹底的に調査。夫は財産を隠そうとしましたが、弁護士照会等で資産を暴き出しました。

【結果】 モラハラの証拠(録音・日記)も有効に働き、慰謝料を含め総額2000万円以上の財産分与を獲得。親権も無事に取得し、現在は母子で穏やかに暮らしています。

Case 2. 不貞をした夫からの離婚請求を拒否し、有利な条件で和解

(30代女性・パート/お子様1人)

【相談内容】 夫が浮気相手と一緒になりたいがために、一方的に離婚を要求。「性格の不一致」を理由にしてきましたが、実際は不貞行為がありました。

【当事務所の対応】 不貞の証拠(LINE、写真等)を確保し、夫からの身勝手な離婚請求を断固拒否。その上で、「離婚に応じるならば、相応の誠意が必要である」と交渉の主導権を握りました。

【結果】 夫と浮気相手双方から高額な慰謝料を獲得。さらに、子供が成人するまでの養育費を一括払いに近い形で担保させ、経済的な不安を完全に払拭した状態で離婚成立となりました。

Case 3. 突然の家出、子供を連れ去られた状態からの親権奪還

(20代女性・会社員/お子様1人)

【相談内容】 夫婦喧嘩の末、夫が勝手に子供を連れて実家に帰ってしまい、子供に会わせてもらえない状態に。「母親としての資格がない」と罵られ、親権を奪われる恐怖に震えていました。

【当事務所の対応】 「子の引渡し・監護者指定の審判」および「保全処分」を即座に申し立てました。スピード勝負であるこの手続きにおいて、これまでの監護実績(どちらが主にお世話をしていたか)を詳細に主張立証。

【結果】 裁判所より「母親(依頼者)が監護者にふさわしい」との判断が下り、無事にお子様を取り戻すことができました。現在は離婚も成立し、シングルマザーとして奮闘されています。

ご依頼者様からの感謝の声(note特別公開)

「もっと早く相談すればよかった」(40代女性) 先生に会うまでは、毎日が地獄でした。でも、初回の相談で「それはあなたのせいじゃないですよ」と言ってもらえた時、涙が止まりませんでした。法律のことだけでなく、私の心の弱さも理解して戦ってくれた先生には感謝しかありません。

「男性の弁護士さんにお願いして正解でした」(30代女性) 最初は女性の先生が良いと思っていましたが、野条先生にお会いして、その熱意と論理的な説明に惹かれお願いしました。夫の理不尽な主張をバッサリと切り捨ててくれる姿は本当に頼もしかったです。

「未来が見えるようになりました」(50代女性) 熟年離婚で不安だらけでしたが、老後の資金計画まで含めてアドバイスをいただき、安心して第二の人生を踏み出せました。今は趣味のテニスを楽しめるほど回復しました。

最後に:あなたの人生は、あなたのものです

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

離婚は、決して「逃げ」でも「失敗」でもありません。 あなたがあなたらしく、笑顔で生きるための「選択」です。

私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、その選択が最高の結果になるよう、全力でサポートすることをお約束します。 大阪で離婚にお悩みの方、まずは一度、当事務所の無料相談にお越しください。

あなたの勇気ある一歩を、私たちがしっかり受け止めます。

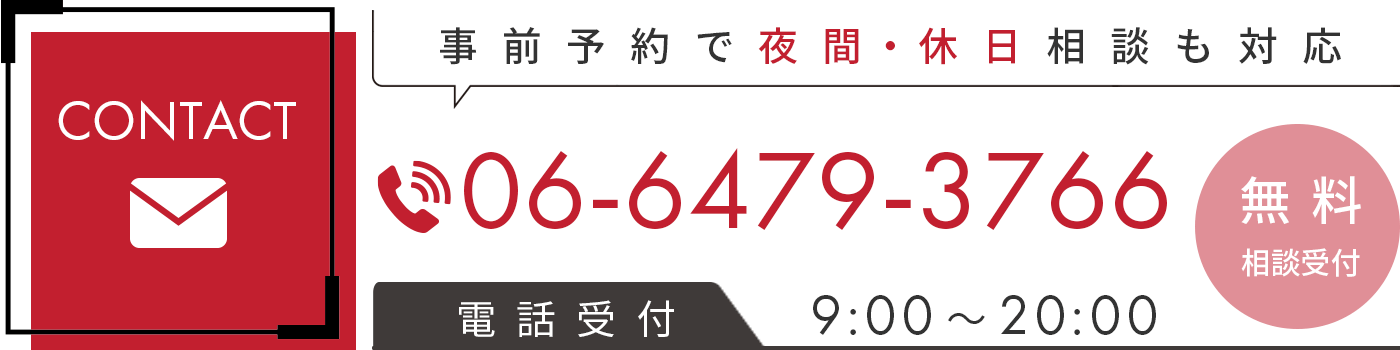

【お問い合わせ・ご予約はこちら】 弁護士法人かがりび綜合法律事務所

法律監修(経済的DV)

かがりび綜合法律事務所広報担当です! 事務所にて法律監修をさせて頂いております! 有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です! 今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います! そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。 ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします! 経済的DV https://clamppy.jp/rikon/column/dv/145

【弁護士解説】「もう何年も別居してる…」長期別居が離婚に与える影響と、後悔しないための戦略

【弁護士解説】「もう何年も別居してる…」長期別居が離婚に与える影響と、後悔しないための戦略

この記事は、こんな方におすすめです。

配偶者と長期間別居しているが、離婚が進まない方

別居期間がどれくらいで「離婚できる」のか知りたい方

別居中の生活費(婚姻費用)や財産分与について不安がある方

別居を検討しているが、その後の手続きやリスクを知りたい方

弁護士に相談することで、長期別居からの離婚をどう進められるか知りたい方

はじめに:「別居」は単なる住まいの問題ではない。離婚の「最後の砦」となり得る事実です。

「もう何年も別居しているけれど、この関係っていつまで続くんだろう…」

「別居しているけれど、相手はなかなか離婚に応じてくれない…」

このようなお悩みを抱えている方は、決して少なくありません。

別居は、夫婦関係が既に破綻している、あるいは破綻に向かっていることを示す最も強力な事実の一つです。特に長期にわたる別居は、夫婦関係が回復不能な状態にあること(「婚姻を継続し難い重大な事由」)を強く推認させる重要な要素となります。

しかし、ただ別居していれば自動的に離婚できるわけではありません。別居に至る経緯、別居期間中の交流、生活費の支払い状況など、様々な要素が複雑に絡み合い、最終的な離婚の判断に影響を与えます。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人が、長期別居が離婚に与える具体的な影響、裁判所が離婚を判断する際のポイント、そしてあなたが後悔しない選択をし、新たな人生を安心して歩み出すために、弁護士がどのようにサポートできるのかを詳しく解説いたします。

1.なぜ「別居期間」が離婚の重要な要素となるのか?

民法が定める裁判上の離婚原因の一つに、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という項目があります。夫婦が長期間別居している事実は、この「婚姻を継続し難い重大な事由」の典型的な例として挙げられます。

1-1. 婚姻関係の「破綻」を示す強力な証拠

夫婦が別々に生活し、協力し合う関係が途絶えている状態は、夫婦としての実質的な共同生活が失われていることを意味します。これが長期間続くことで、夫婦関係は既に修復が不可能である、つまり「破綻している」と判断されやすくなるのです。

1-2. 関係修復の努力の有無

裁判所は、単に別居期間の長さだけでなく、その期間中に夫婦双方が関係修復に向けて具体的な努力をしたかどうかも重視します。例えば、定期的な話し合いやカウンセリング、同居に向けた具体的な行動などが見られない場合、関係破綻の認定はより強固になります。

2.【裁判例から学ぶ】長期別居が離婚にどう影響するか

実際の裁判例では、どれくらいの期間の別居が婚姻関係の破綻と認められるのでしょうか。

【裁判例のポイント】

夫婦が約14年10ヶ月もの長期にわたり別居していた事案において、裁判所は「別居期間は14年10か月に及んでおり、別居期間の長期化が婚姻関係の破綻を基礎づける事実といえる」と判断し、夫婦関係が破綻しているとして離婚を認容しました。

この事案では、妻が夫からの精神的苦痛(ハラスメント)を受けていたこと、夫が生活費(婚姻費用)の支払いを怠っていたことも指摘されており、これらの複合的な事情が婚姻関係破綻の認定を強固なものにしました。

【野条弁護士の解説】

この裁判例は、10年を超えるような長期の別居であれば、夫婦関係が既に破綻していると強く推認されることを明確に示しています。たとえ相手が離婚に同意しなくても、これほどの長期別居があれば、裁判による離婚が認められる可能性は非常に高いと言えます。

また、このケースのように、単に別居しているだけでなく、別居に至る経緯に相手方の有責性(ここでは精神的ハラスメントや生活費不払い)があった場合、それは関係破綻をさらに強く裏付ける要素となります。

2-1. 別居に至る経緯も重要

上記のように、別居の「理由」も離婚の判断において重視されます。

相手方の有責性: 相手方の暴力(DV)、モラハラ、不貞行為、浪費などが原因でやむなく別居に至った場合、それは離婚原因としての「婚姻を継続し難い重大な事由」を補強する事実となります。

具体的な嫌がらせ: 別居中に相手が生活費を支払わない、住居の確保を妨害する、嫌がらせの連絡を繰り返すといった行為は、相手方の有責性を高め、離婚を有利に進める材料となります。

3.長期別居中でも注意すべき「落とし穴」

長期別居は離婚の強い根拠となりますが、何もせずにいると、思わぬ「落とし穴」に陥る可能性もあります。

生活費(婚姻費用)の問題: 別居中であっても、収入の多い側は、収入の少ない側に生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。これを怠ると「悪意の遺棄」とみなされ、相手方からの離婚請求が認められにくくなるだけでなく、未払い分の請求を受ける可能性があります。

相手方の不貞行為と慰謝料: 別居期間が長期であれば、別居中の不貞行為に対する慰謝料請求が難しいケースもあります(既に夫婦関係が破綻していたと判断されるため)。しかし、全てのケースに当てはまるわけではありません。別居期間の長さや、その間の夫婦の関係性によっては、慰謝料請求が認められる可能性も十分にあります。

財産分与の基準時: 原則として、別居時が財産分与の基準時となることが多いですが、ケースによっては婚姻期間全体が考慮されることもあります。別居が長期化するほど、財産分与の計算が複雑になる可能性があります。

4.長期別居からの離婚を成功させるために、弁護士の徹底サポートが不可欠

「長年別居しているのに、なぜ離婚できないんだろう…」

「相手が話し合いに応じてくれない…」

このような状況でこそ、弁護士の専門的なサポートが不可欠です。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の野条健人にご相談いただくことで、以下のような決定的なメリットがあります。

あなたのケースの法的評価と最適な戦略立案:

あなたの別居期間や経緯、生活状況などを詳細に聞き取り、法的に婚姻関係破綻が認められる可能性を的確に判断します。

その上で、調停、訴訟など、あなたにとって最も有利な離婚手続きの進め方を提案します。

相手方との直接交渉を遮断し、精神的負担を軽減:

感情的になりがちな相手方との直接のやり取りは、すべて弁護士が代行します。これにより、あなたは精神的なストレスから解放され、心身の回復に専念できます。

生活費(婚姻費用)や財産分与に関する適切なアドバイスと請求:

別居中の生活費の請求や、離婚時の財産分与、年金分割など、経済的な問題を有利に進めるための具体的なアドバイスと手続きを代行します。

婚姻関係破綻の強力な立証:

別居の事実を法的に整理し、別居に至る経緯、別居中の交流状況、相手方の有責行為などを客観的な証拠に基づいて主張・立証することで、裁判所が婚姻関係の破綻を認定しやすいようにサポートします。

複雑な裁判手続きの全面的サポート:

調停や訴訟となった場合も、全ての法的手続きを弁護士が代行し、あなたの権利を最大限に守ります。

まとめ:長期別居は、新たな人生への大切な準備期間。弁護士と共に後悔しない離婚へ

「何年も別居しているのに、このままでは先が見えない…」と感じている方も、決して諦める必要はありません。長期別居は、夫婦関係が破綻していることを示す強力な証拠となり得ます。しかし、その法的評価は複雑であり、適切な対応が不可欠です。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、離婚問題に特化し、これまで数多くの依頼者様を支援してきました。私たちは、あなたの声に耳を傾け、あなたの状況に応じた最善の解決策を共に探し出します。

安易な妥結や、知識不足による不利な状況を避けるためにも、まずは一度、専門家にご相談ください。

あなたの未来のために、今すぐ一歩踏み出しましょう。

【弁護士解説】「夫婦間の性的な問題」は多様化している!同性との関係性や宗教活動が離婚原因となるケース

【弁護士解説】「夫婦間の性的な問題」は多様化している!同性との関係性や宗教活動が離婚原因となるケース

この記事は、こんな方におすすめです。

- 配偶者の同性との関係性で悩んでおり、離婚を考えている方

- 配偶者の宗教活動が過度で、家庭生活に支障が出ている方

- 夫婦間のデリケートな問題で、どこに相談すればいいか分からない方

- 弁護士に相談することで、これらの複雑な離婚問題をどう進められるか知りたい方

はじめに:多様化する夫婦の悩み。あなたの「言えない苦しみ」も、法的に解決できます

「夫(妻)が、異性ではなく同性と関係を持っていると知ってしまった…」 「パートナーが特定の宗教にのめり込み、家庭を顧みなくなった…」

夫婦関係の悩みは、時代とともに多様化しています。特に、配偶者の同性との関係性や、過度な宗教活動といった問題は、非常にデリケートであり、誰にも相談できずに一人で苦しんでいる方が少なくありません。

しかし、これらの問題も、その深刻度によっては法的に「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められ、離婚の原因となる可能性があります。外からは見えにくい、あるいは世間ではまだ理解されにくいような問題であっても、法的な解決の道は存在します。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人が、夫婦間の性的な問題の多様性(特に同性との関係性)と、宗教活動が離婚にどう影響するのか、実際の裁判例を交えながら詳しく解説します。あなたが安心して、新たな人生への一歩を踏み出せるよう、私たち弁護士が徹底的にサポートいたします。

1.「夫婦間の性的な問題」の多様化:同性との関係性も離婚原因に

夫婦間の性的な問題は、異性との不貞行為だけではありません。配偶者が同性との関係を持った場合も、それが婚姻関係を破綻させる原因となることがあります。

1-1. 配偶者の同性との肉体関係

配偶者が婚姻中に、異性ではなく同性と肉体関係を持った場合、これは「不貞行為」に準ずる行為とみなされ、婚姻関係の破綻を招く重大な原因となり得ます。

【裁判例のポイント】 妻(X)が婚姻中、夫(Y)が男性(A)と同性との肉体関係を持っていたことを知り、これによって不信と不満を抱き、夫婦関係が破綻したと主張した事例で、裁判所は夫Yの同性との肉体関係を原因として婚姻関係が破綻したと認め、離婚を容認しました。

【野条弁護士の解説】 この裁判例は、たとえ相手が同性であったとしても、配偶者が婚姻中に他の人物と肉体関係を持つことは、夫婦間の貞操義務に違反し、婚姻関係を破綻させる原因となり得ることを明確に示しています。これは、性別を問わず、夫婦が互いに貞操を守るべきという夫婦関係の根幹が揺らぐ問題と捉えられます。

1-2. 証拠収集のポイント

同性との関係性の証拠は、異性間の不貞行為と同様に、以下のようなものが考えられます。

- 第三者との性的関係を示す写真、動画、音声記録

- 性的関係を示唆するメール、LINE、SNSのやり取り

- ホテルや特定の場所への出入りを示す証拠

- 当事者の自白や謝罪の記録

非常にデリケートな問題であり、証拠収集には専門的な知識と慎重な対応が求められます。

2.「宗教活動」が離婚原因となるケース:家庭生活とのバランス

夫婦の信仰は個人の自由ですが、その宗教活動が度を越し、夫婦としての共同生活を著しく困難にしている場合、離婚原因となる可能性があります。

2-1. 過度な宗教活動と家庭崩壊

宗教活動が、家庭を顧みない、家族に活動を強要する、多額の献金で家計を圧迫するなど、夫婦間の協力義務や扶助義務を阻害するレベルに達した場合、離婚原因となり得ます。

【裁判例のポイント】 宗教に傾倒した夫(X)が、妻(Y)と夫婦の間に生まれた子どもを顧みず、宗教活動を優先し、妻(Y)からの宗教活動に関する話し合いや脱退の要望に応じなかった事例において、裁判所は夫の行動が婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると判断し、離婚を認めました。

【野条弁護士の解説】 この裁判例が示すように、単に宗教を信仰していること自体が離婚原因となるわけではありません。 重要なのは、宗教活動が原因で、夫婦としての協力義務や扶助義務が果たされなくなり、夫婦関係が修復不能なほどに破綻してしまっているかという点です。 特に、子どもを顧みない、家計を圧迫するほどの献金、宗教活動の強要、家族との対話拒否などが複合的に絡むと、離婚が認められる可能性が高まります。

2-2. 証拠収集のポイント

- 献金などの金銭記録: 家計簿、通帳履歴など、多額の金銭が宗教活動に流れていることを示すもの。

- 宗教活動への参加頻度や内容を示す記録: 日記、写真、動画など。

- 宗教活動による家庭生活への支障を示す記録: 家事をしない、育児をしない、家族との会話がないなどの具体的な状況を記したメモや日記。

- 宗教活動への強要やハラスメントに関する記録: メール、LINE、録音など。

3.デリケートな夫婦の悩みこそ、弁護士の徹底サポートが不可欠

配偶者の同性との関係性や、過度な宗教活動といった問題は、非常に個人的でデリケートな問題であり、第三者に相談すること自体に強い抵抗を感じる方が少なくありません。しかし、だからこそ、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所の野条健人にご相談いただくことで、以下のような決定的なメリットがあります。

- デリケートな問題への丁寧なヒアリングと法的評価:

- 誰にも言えなかったあなたの悩みに対し、守秘義務を厳守した上で、共感を持って丁寧にお話を伺います。

- あなたの状況が、法的に離婚原因として認められる可能性や、その場合の最適な戦略を具体的に提示します。

- 客観的な視点でのアドバイスと精神的なサポート:

- 感情的になりがちなこれらの問題に対し、冷静かつ客観的な視点から、あなたにとって最善の解決策を提案します。心の交通整理をしながら、解決まで伴走します。

- 適切な証拠収集のサポート:

- 夫婦間の性的な問題や宗教活動に関する証拠は集めにくいものですが、何が有効な証拠となるか、どのように収集すべきかを具体的にアドバイスし、必要に応じてサポートします。

- 例えば、ICレコーダーによる録音の法的有効性などについても正確な情報を提供します。

- 相手方との交渉・裁判手続きの代行:

- デリケートな問題だからこそ、相手方との直接交渉は精神的に大きな負担となります。弁護士があなたの代理人として全ての交渉を行い、調停や訴訟となった場合も、全ての法的手続きを代行します。

- 慰謝料や財産分与、親権に関する有利な条件の獲得:

- これらの問題が離婚原因となる場合、慰謝料請求の可能性もあります。あなたの正当な権利を最大限に守り、今後の生活設計に必要な条件を確保できるよう尽力します。

まとめ:一人で抱え込まず、弁護士と共に新たな一歩を踏み出しましょう

配偶者の同性との関係性や、過度な宗教活動は、夫婦間の信頼関係を根底から揺るがす深刻な問題です。これらのデリケートな問題は、一人で解決しようとすると、精神的な負担が大きくなるだけでなく、適切な法的判断を見誤るリスクも伴います。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、離婚問題に特化し、これまで数多くの依頼者様を支援してきました。私たちは、あなたの声に耳を傾け、あなたの状況に応じた最善の解決策を共に探し出します。

「こんなこと、誰にも話せない…」「離婚なんて無理だと思っていた」と感じている方も、どうぞご安心ください。私たちが、あなたの悩みを法的に整理し、具体的な道筋を示します。

あなたの未来のために、今すぐ一歩踏み出しましょう。

感謝の声多数!弁護士法人かがりび綜合法律事務所が選ばれる理由

🤝 弁護士と共に、新しい人生を勝ち取る

弁護士法人かがりび綜合法律事務所には、日々、複雑な離婚問題や金銭問題で心を痛めた多くの方々からご相談が寄せられています。私たちの一番の喜びは、法律と交渉の力で、依頼者様が不安や支配から解放され、笑顔で新たな人生をスタートされることです。

このページでご紹介している「お客様の声」は、私たちの活動の証であり、弁護士が単なる手続きの代行者ではなく、**「人生の再建をサポートするパートナー」**であることを証明しています。

🥇 私たちが解決してきた問題のハイライト

- 精神的・経済的支配からの解放: モラハラや経済的DVで「自分は悪くないか」と悩み続けた日々から、**「あなたは悪くない」**という確信を持って立ち直っていただきました。証拠を積み重ね、相手と顔を合わせることなく離婚を成立させています。

- 複雑な金銭問題を解決する調査力: 自営業者の**「隠された収入」**や、夫の副業収入まで見逃さず調査し、当初の提示額を大幅に上回る婚姻費用や財産分与を勝ち取りました。特に住宅ローンが残るマイホームや、多額の退職金についても、依頼者様が望む形で資産を確保しています。

- スピードと安心を両立する交渉力: 証拠が不十分なケースでも、弁護士の粘り強い説得や、「依頼者の精神的苦痛」を訴える感情論も交えながら、わずか2ヶ月といったスピード解決を実現。早期の和解により、長引くストレスから解放されています。

- 諦めない姿勢: 離婚後の養育費不払い、交通事故の低い示談金、家族に内緒の借金など、「もう無理かもしれない」と諦めていた問題こそ、法律の知識と強制力で解決に導き、依頼者様の生活の安定を取り戻しています。

⭐️ あなたも「次の幸せ」へ一歩踏み出してください

私たちは、一つ一つのご相談に真摯に向き合い、依頼者様の声に隠された真のニーズ(子供の安全、老後の安心、精神的平和)を実現するために全力を尽くします。

もし今、あなたが不安の壁にぶつかっているなら、その声を聞かせてください。あなたの戦いは、もう一人ではありません。

離婚問題の核心|「精神病」や「借金問題」はどこまでが離婚原因?

離婚問題の核心|「精神病」や「借金問題」はどこまでが離婚原因? 裁判例から学ぶ離婚請求の判断基準を徹底解説

こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。

離婚を考えている方の中には、「配偶者が精神病を患っていて、もう夫婦関係を続けられない」「夫婦の一方の借金が原因で生活が成り立たない」といった、非常にデリケートで深刻な問題を抱えている方が多くいらっしゃいます。

これらの問題は、法律上の離婚原因となる可能性がありますが、裁判所の判断は非常に慎重かつ厳格です。

今回は、これらの離婚問題について、裁判実務の考え方を基に、「精神病」と「借金問題」が離婚原因となるケース、そして**「強制執行」などの法的手段の重要性**について、具体的な裁判例を交えながら詳しく解説します。このブログ記事が、あなたの離婚問題解決への一助となれば幸いです。

1.改めて確認|日本の離婚原因と「婚姻を継続し難い重大な事由」

日本の民法第770条1項は、裁判上の離婚原因を5つ定めています。

- 配偶者に不貞な行為があったとき

- 配偶者から悪意で遺棄されたとき

- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

- 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

この中の「4号」と「5号」が、今回取り上げる「精神病」や「借金問題」が離婚原因となる根拠となります。

2.配偶者の「精神病」を理由にした離婚|裁判実務の厳しい判断

民法4号の精神病を理由とする離婚は、裁判所の判断が非常に厳しいのが実情です。ご提供いただいた資料にも、精神病に関するいくつかの裁判例が紹介されています。

裁判例に見る精神病を理由とする離婚の判断基準

- 【横浜家裁川崎支部平成29年2月22日判決】 夫が何かの拍子にヒステリーを起こし、何の説明もなく夫を責め立てることを繰り返したという事案で、妻からの離婚請求を認めました。これは、単なる精神病ではなく、妻の精神症状が、夫の生活に支障をきたし、婚姻関係を破綻させるほどの深刻な影響を与えたと判断されたためと考えられます。

- 【名古屋高裁平成20年4月8日】 夫婦が3年余りの別居同居を繰り返した後、夫から妻への離婚請求がなされた事案です。判決は、「今後は妻のうつ病が治癒し、あるいは妻の病状について夫の理解が深まれば、婚姻関係が改善することも期待できる」として、離婚請求を認めませんでした。

- 【東京地裁平成15年12月26日判決】 「不治の精神病とはいえない」軽度の精神疾患を理由とする離婚請求が認められなかった事例です。判決は、病気の配偶者の療養や生活について、離婚後も具体的な方策を講じる必要があると示唆しています。

これらの裁判例から、裁判所が精神病を理由とする離婚を判断する際に重視するポイントは以下の通りです。

- 病状の重篤性と回復の見込み: 病状が「強度」であり、現代の医療水準をもってしても回復の見込みがないと判断できるか。単に病気であるだけでなく、それが婚姻生活に深刻な影響を与えていることが重要です。

- 生活保障の確保: 離婚後、病気の配偶者が適切な医療を受けられるか、経済的に自立できるかなど、具体的な生活保障の計画が立っているか。これは、病気の配偶者を置き去りにするような離婚を安易に認めないという裁判所の姿勢の表れです。

- 療養や監護の尽力: 離婚を請求する側が、婚姻期間中に病気の配偶者に対し、療養や監護にどれだけ尽力してきたか。

3.夫婦の借金問題はどこまでが離婚原因となるのか?

「仙台地裁昭和60年12月19日判決」は、借金問題が離婚原因となるケースの判断基準を示しています。

【事案の概要】 妻と夫の関係は、借金の問題以外には婚姻生活を継続していくことが可能であった。妻はパートタイムで働き、その収入を家計に入れ、夫の収入が少ない部分を補っていたが、夫は自身の収入では十分な生活費を負担できず、妻の努力も報われなかった。

【判旨】 判決は、夫婦間でこのような借金に起因するような行動が出ること自体が、夫婦間の信頼関係を大きく損なうものであり、「婚姻を継続し難い重大な事由に該当する」と判断しました。

この判例が示すように、借金問題が離婚原因となるのは、単に借金があるだけでなく、それが夫婦間の信頼関係を根底から揺るがし、婚姻生活の継続を困難にしているかどうかが、重要な判断基準となります。行

強制執行は、法的な知識がなければ適切に進めることが難しい手続きです。弁護士は、債務名義の取得から、相手の財産調査、強制執行手続きの申立てまで、一貫してサポートします。

4.離婚問題を弁護士に相談すべき理由

精神病が絡む離婚、借金問題、そして離婚後の金銭トラブルへの対処など、離婚問題は非常に複雑で、専門的な知識と豊富な経験が求められます。

ご自身だけでこれらの問題を解決しようとすると、法的な見落としや、思わぬ不利益を被るリスクが高まります。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

- 的確な法的判断と戦略立案: あなたの状況を詳細にヒアリングし、精神病や借金問題が離婚原因となるか、強制執行の可能性、そしてトラブル激化を避けるための戦略を明確にします。

- 証拠収集のサポート: 精神病の事実を立証する資料(診断書など)、借金の事実を立証する資料(借用書、通帳履歴など)の収集をサポートします。

- 交渉のプロによる代理: 感情的になりがちな相手方との直接交渉を弁護士が代行することで、冷静かつ円滑な話し合いを進め、あなたの権利を最大限に守ります。

- 離婚後のトラブルへの対応: 公正証書の作成から、養育費や財産分与の不払いに対する強制執行手続きまで、離婚後のトラブルにも徹底して対応します。

- 精神的負担の軽減: 複雑でストレスの多い離婚手続きを専門家に任せることで、あなたの精神的な負担を大きく軽減し、新たな人生の準備に集中できます。

まとめ

精神病や借金問題は、その内容や程度によっては、離婚原因となり得ます。重要なのは、これらの問題が夫婦間の信頼関係を破壊し、婚姻生活を継続することが困難になっているかどうかです。また、離婚後の金銭トラブルを防ぐためには、公正証書の作成や、いざという時の強制執行手続きへの備えが非常に重要です。

私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、これまで数多くの離婚問題を手掛けてまいりました。お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、法的な見通しを明確にした上で、お客様にとって最善の解決策をご提案いたします。

「精神病の配偶者とどう向き合えばいいかわからない」 「借金が原因で離婚したいけど、どうしたらいいかわからない」 「養育費の支払いが滞ったらどうしよう」

どのようなお悩みでも構いません。まずは一度、専門家にご相談ください。初回相談は無料ですので、費用を気にせず、安心してご連絡いただけます。

あなたの未来を、私たちかがりびの光で照らすお手伝いをさせてください。

【離婚を考えているあなたへ】離婚届不受理申出、賢く使って後悔しない離婚を!

【離婚を考えているあなたへ】離婚届不受理申出、賢く使って後悔しない離婚を!

「離婚したいけど、まだ話し合いがまとまっていない…」 「相手が勝手に離婚届を提出してしまわないか不安…」

もしあなたがそんな悩みを抱えているなら、「離婚届不受理申出」という制度を知っておくことが大切です。

この制度は、あなたの意思に反して離婚届が受理されることを防ぎ、あなたの権利を守るためのもの。

今回は、離婚届不受理申出の有効な活用シーンと、手続きの方法をわかりやすく解説します。

離婚届不受理申出とは?

離婚届不受理申出とは、市区町村役場に申し出ることで、自分が提出しない限り離婚届を受理しないようにしてもらう制度です。

これにより、離婚に関する話し合いがまとまるまで、またはあなたの気持ちが固まるまでの間、安心して時間をかけることができます。

こんな時に使える!離婚届不受理申出の活用シーン

- 離婚の話し合いをじっくり進めたい

- 離婚の条件(財産分与、親権、養育費など)について、納得いくまで話し合いたい場合に有効です。

- 感情的になって相手が先に離婚届を提出してしまうことを防ぎます。

- 勝手に親権を決められたくない

- 離婚には合意していても、親権についてはまだ決めかねている場合に有効です。

- 相手が自分を親権者として勝手に離婚届を提出することを防ぎます。

- 離婚するかどうかまだ迷っている

- 離婚の意思がまだ固まっていない場合、冷静に考える時間を持つために有効です。

- 後から「やっぱり離婚したくなかった」と後悔する事態を防ぎます。

離婚届不受理申出の手続き方法

手続きは簡単ですが、いくつか注意点があります。

- 必要なもの:

- 離婚届不受理申出書

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 申出場所:

- 本籍地または住所地の市区町村役場

- 原則として本人が窓口で行う必要があります。

- 注意点:

- 郵送や代理人による申出は、原則として認められていません。

- 一度提出した申出は、取り下げるまで有効です。

まとめ

離婚届不受理申出は、あなたの権利を守り、後悔しない離婚をするための賢い選択肢です。

もしあなたが離婚について少しでも不安を感じているなら、この制度の利用を検討してみてください。

この情報が、あなたの未来を切り開く一助となれば幸いです。

もしこの記事が役に立ったと感じたら、ぜひ「いいね!」やシェアをお願いします。

#離婚 #離婚届不受理申出 #離婚弁護士 #親権 #養育費 #財産分与

このブログ記事が、離婚を考えている方々の助けとなり、多くの「いいね!」に繋がることを願っています。

« Older Entries Newer Entries »