コラム

浮気した恋人に慰謝料請求できる?請求できるケース・慰謝料相場を解説

代表弁護士の野条です。 離婚弁護士ナビという離婚問題に強い弁護士が並ぶサイトの法律監修をしています。 有難いことに当職も勉強になりますし、今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!

そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!

浮気した恋人に慰謝料請求できる?請求できるケース・慰謝料相場を解説

https://ricon-pro.com/columns/595

性格の不一致や信頼失墜が離婚原因となるのか?

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

信用失墜の原因となった過去の判例を精査して、民法第770条第1項第5号は婚姻継続に責任があるとを積極的に肯定・証明することがあります。

ただ、やはり性格の不一致や信頼失墜が離婚原因となるのか?これだけでは難しいなという印象があります。

結婚の破綻以外の理由 (計画できない重大な理由)、結婚の破綻以外の状況 (たとえば、申請している当事者の責任) で離婚の申し立てを受け入れるかどうかを決定する際に、離婚、離婚後の相手方の生活が苦しくなること、子供の利益が未熟であることなども考慮します)であれば、離婚は容易に認めない方向に働いていきます。そのため、性格の不一致による離婚届を提出する際には、自分に責任がないこと(少なくとも相手にも責任があること)、相手や未熟児に負担がかからないことを具体的に述べる必要があります。これは有責配偶者からの離婚請求のときの対応と同じで似ていますね!

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!宜しくお願いします。

離婚事件での弁護士さん選び

こんにちは、弁護士の野条です。

離婚事件での弁護士さん選びについて、一つのポイントを挙げるとすれば、それは

話しやすい弁護士さんであること

だと思います。

これ大変重要で、男女問題での弁護士選びの基本だと思いますす。男女問題というのは考えても色々なことが挙げられます。

例えば、モラハラを受けている、セックスレスである、暴力がひどい、浪費癖がある、不倫をした、された、これだけでもなかなか他者に言える内容ではありません。男女問題は離婚、不倫の具体的なテーマ、動機からしても言いにくい内容が詰まっています。これをさらに掘り下げて述べていくことになります。このようなときに、話しやすい、話しやすくない弁護士さんどちらにお話しやすいかは分かりやすいと思います。

さらに、話しやすいということはよく聞いてくれるかどうかということです。主観にはなりますが、自分であれば姿勢もそうなのですが、双方向性で同じ方向性を向いているかが重要だと思います。

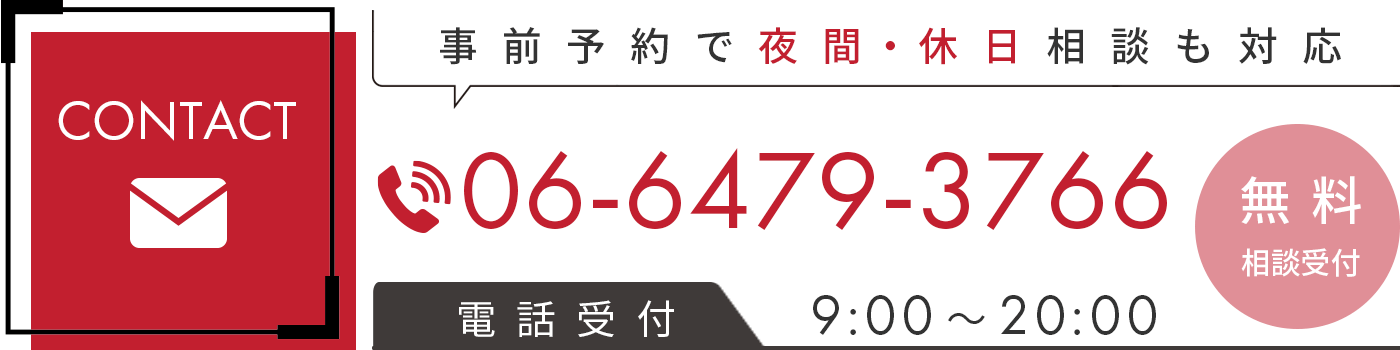

と言いますのも、結局、何かしらの問題を解決するために、弁護士さんに相談しているわけですから、解決所も探らないといけないです。話しやすくなければなかなかポイントも掴めず、弁護士さんも依頼者さんも苦悩されます。そういうときは一度、かがりび綜合法律事務所の無料法律相談を受けて欲しいのです。我々がこれまで少しでも依頼者さんの役にたちたいとおもって、一生懸命頑張ってきましたので、その熱意が少しでも伝わる相談になればいいなといつもおもっています。

慰謝料請求するまえに不倫の証拠を確認すること②

代表弁護士の野条です。前回のコラムに引き続き、他に何があるか考えてみましたので、御確認くださいね。

⑤通話履歴 配偶者と浮気相手との通話履歴は、不貞行為を直ちに立証できませんが、親密な関係を有していることを立証できる可能性があるため、誰と不貞行為を行っているのかを電話番号から特定できる場合があるため、浮気相手の特定で役立つ証拠となります。

⑥録音データ 浮気を認めた会話や録音データは不貞行為を推測させる証拠となりえます。

⑦探偵事務所、興信所の調査報告書 探偵事務所の調査報告書により、ホテルに配偶者と浮気相手で入っていく写真、出ていく写真、住所地などが記載されていることで不貞行為を確認して慰謝料請求ができる十分な証拠を収集できることがあるでしょう。

証拠を十分に揃っていない段階で請求を行ってしまうと、否認をされたり、他の証拠隠滅をされる危険性があります。現在の証拠で請求ができるのかを弁護士とよく相談していくべきです!

かがりびの良さぜひ相談を受けて見てください!

敷居の低い、結果を出す弁護士事務所

代表弁護士の野条です!

弊所かがりび綜合法律事務所も離婚する際、弁護士を選びをする際の候補に是非入れてください!

きっと良さをわかってくださる方も多いと思います!

相談しやすい雰囲気と、結果にこだわる姿勢

「弁護士事務所に行くのはハードルが高い」と感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、当事務所では、そんな不安を感じさせないよう、温かい雰囲気づくりを心がけています。

「相談しやすかった」「説明が分かりやすかった」といったお声を多くいただき、安心してご相談いただける環境を整えています。

一方で、ご依頼いただいた案件については、粘り強く交渉を行い、依頼者様にとって最善の結果を目指します。

複雑な離婚問題も、一緒に解決

離婚には、慰謝料、養育費、財産分与など、様々な問題が複雑に絡み合っています。

「複雑だから諦めよう」 「後々、後悔したくない」

そんな風に思っていませんか?

当事務所では、依頼者様が後悔のないよう、一つひとつの問題に丁寧に向き合い、解決へと導きます。焦らず、じっくりと、一緒に問題を乗り越えていきましょう。

■ 離婚に伴う財産分与は、いつまでにできるか?

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所弁護士の井上です。

本日は、離婚に伴う財産分与は、いつまでにできるのですか?についてお話いたします。

まず、結論を言います。調停・審判による財産分与の請求、離婚時から2年以内にしなければ、その権利が消滅します(民法768条2項但書)。

この離婚時から2年という期間は、時効期間ではなく、除斥期間であると理解されています(仙台家平16.10.1)。

除斥期間は、時効期間とは異なり、請求等による中断(民法147条)の制度はありませんので、注意が必要です。

このため、離婚から2年以内に解決する必要がありますが、離婚時から2年以内に財産分与の調停・審判等を申し立てていれば、調停成立・審判確定時に離婚時から2年を経過していたとしても財産分与は可能とされています!

離婚でお困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

慰謝料請求を行う前に、浮気、不倫の証拠を確認すること①

弁護士の交渉、調停・裁判を通じて、適正な慰謝料請求や離婚を進めていくことができるでしょう。

慰謝料請求を行う前に、浮気、不倫の証拠を確認してきます!

不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことで、肉体関係をもっていることが必要です。浮気、不倫の証拠としては、肉体関係を持っていることを推測させる証拠があるかを確認することになります。

以下で、ご紹介します^ ^

①写真 裸の写真、2人で泊りがけの旅行に行っている写真、ホテルの部屋に2人でいる写真、ホテルに配偶者と浮気相手で2人で出入りしている写真、浮気相手の自宅で長時間入っている写真など

②動画 ラブホテルに入るシーンが入った車載カメラ、スマートフォンでの性的行為を撮影した動画、SNS上に相手とホテルにいるシーンを撮影した動画など

③メッセージ LINE、メール、Facebookのメッセンジャー、Skype,ハングアウトなどメッセージアプリで肉体関係を持っていること、ホテルに行くこと、ホテルを予約し、実際にデートを行っていた履歴などの記録は不貞行為を推測させるものとして証拠となることがあります。単なる「愛している」などのみでは肉体関係が認められないことがあるため他の証拠とア合わせて肉体関係をもっていることを立証していくことが必要となるでしょう。

④ GPSデータ ラブホテルに出入りしているGPSデータや浮気相手の自宅に長時間いるGPSデータなど。配偶者がホテルに行っていることから不貞行為を推測させる行為といえる場合があります。GPSデータだけでは誰と一緒にいたのかが判明しないことがあるため、他のメッセージなどの証拠により不貞行為が立証することができる場合があります。

離婚したいけど相手と直接話したくないあなたへ

離婚したいけど相手と直接話したくないあなたへ

「離婚したいけど、相手と顔を合わせるのが辛い…」

そう悩んでいる方は少なくありません。特に、DVやモラハラ被害に遭われている方は、相手と直接やり取りすること自体が大きな負担になるでしょう。

今回は、離婚を考えているけれど、相手と直接話したくないという方に向けて、弁護士に相談するメリットをお伝えします。

なぜ弁護士に相談すべきなのか?

1. 相手との力関係を逆転させる

- 弁護士を味方につける 弁護士は、あなたの代理人として、相手と交渉します。法的な知識と交渉力を持つ弁護士が味方につくことで、あなたは精神的な負担から解放され、安心して交渉を進めることができます。

- 心理的な負担を軽減 相手に直接言いにくいことや、感情的になりがちなことを弁護士が代弁します。これにより、あなたは心理的な負担を軽減し、冷静に交渉を進めることができます。

- 冷静な判断を促す 離婚問題は感情的になりがちですが、弁護士は冷静な視点から、あなたにとって最善の解決策を提案します。

2. 不利な条件を回避する

- 専門知識に基づいた交渉 弁護士は、離婚に関する法律や判例を熟知しています。あなたの権利を守り、有利な条件を引き出すための交渉を行います。

- 相手の策略を見抜く 相手が離婚を有利に進めるために、様々な策略を仕掛けてくることがあります。弁護士は、相手の策略を見抜き、適切に対応します。

- 冷静かつ客観的なアドバイス 弁護士は、あなたの感情に流されることなく、冷静かつ客観的なアドバイスを提供します。

3. スムーズな手続きを進める

- 複雑な手続きを代行 離婚手続きは、複雑な法律手続きを伴います。弁護士が手続きを代行することで、あなたは時間と手間を大幅に削減できます。

- 時間と手間を省く 離婚手続きには、多くの時間と労力がかかります。弁護士に依頼することで、これらの負担を軽減し、あなたは心身ともに余裕を持つことができます。

相手に弁護士がついた場合

相手が弁護士を立ててきた場合、あなたも弁護士を立てることを強くお勧めします。

- 情報格差を解消 相手は弁護士という専門家を味方につけ、有利な状況を作り出そうとしてきます。あなたも弁護士を立てることで、情報格差を解消し、対等な立場で交渉を進めることができます。

- 不利な条件を回避 相手の弁護士は、あなたに不利な条件を提示してくる可能性があります。あなたも弁護士を立てることで、そのような状況を回避することができます。

まとめ

離婚問題は、一人で悩まずに、弁護士にご相談ください。弁護士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、最適な解決策を提案します。

当事務所では、離婚問題に関するご相談を承っております。

- DVやモラハラなどの被害を受けている方

- 相手と直接話し合いたくない方

- 相手が弁護士を立てた方

このような状況でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

離婚の種類って?

代表弁護士の野条です。離婚問題に強い弁護士が並ぶサイトの法律監修をしています。 有難いことに当職も勉強になりますし、今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!

離婚 種類 https://ricon-pro.com/columns/767/

感謝の声229

感謝の声 この度、皆様には大変お世話になりました。特に、井上先生には、長年にわたり共に過ごさせていただき、心より感謝申し上げます。 至らぬ点もあったかと存じますが、温かく支えていただき、多くのことを学ばせていただきました。 この場をお借りして、改めて御礼申し上げます。 弁護士からのアドバイス 離婚問題は、非常にデリケートな問題であり、当事者同士での話し合いだけでは解決が難しい場合もあります。 弁護士にご相談いただくことで、法的な観点から適切なアドバイスを受けることができます。 また、離婚協議書の作成や、離婚訴訟の手続きなども代行してもらうことができますので、安心してご相談ください。« Older Entries Newer Entries »