コラム

【解決事例】スピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られた事例 【不貞慰謝料】

【解決事例】スピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られた事例 【不貞慰謝料】

【離婚・不貞慰謝料】 【離婚・不貞慰謝料】算定要素

スピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られた事例

相談内容

依頼者さんは、夫さんと仲が徐々に悪くなりつつあり、離婚を匂わす言動も多くなってきました。そうした状況で、依頼者さんは夫さんが浮気をしていると確信する出来事があり、調査をすすめると確信に変わりました。そうしたところ、ネットでかがりび綜合法律事務所を知り、依頼がありました。

その結果

当初、依頼者さんの前では不貞をはぐらかしていましたが、弁護士さんが介入してから不貞の事実を認め、交渉が開始しました。最終的にはスピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られました。

<コメント>

交渉経過では、婚姻期間が短いことや婚姻関係破綻の抗弁を主張されることがありましたが、本件不貞により依頼者さんがどれだけ辛い状況に陥っているか感情論を持ち出して、相手に説得することもしました。相手方も交渉を早く終わりきちんと離婚成立して次の道を歩みたい意向があったため、これを機に合意書も当方で作成した形で終始有利にすすめることができました。不貞問題では実際にこちらにも弱点があることもありますが、諦めずに粘り強く交渉することが重要だと思います。

【離婚弁護士が徹底解説】退職金・企業年金は財産分与の対象?計算方法から注意点まで

【離婚弁護士が徹底解説】退職金・企業年金は財産分与の対象?計算方法から注意点まで

皆さん、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の離婚弁護士、野条健人です。

「夫(妻)がもうすぐ定年退職だけど、退職金って離婚してもらえるの?」 「企業年金も財産分与の対象になるって本当?」 「将来もらえるはずの退職金、どうやって計算すればいいの?」

もしあなたが今、このようなお悩みを抱えているなら、このブログ記事はきっとお役に立てるはずです。

離婚における財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を公平に分ける手続きです。預貯金や不動産はイメージしやすいですが、退職金や企業年金といった「将来受け取るお金」や「形のない財産」が財産分与の対象になるのかどうかは、多くの方が疑問に感じる点です。

私はこれまで、多くの離婚案件に携わり、特に退職金や企業年金といった複雑な財産分与の問題を数多く解決に導いてきました。このブログ記事では、退職金・企業年金が財産分与の対象となる条件、具体的な計算方法、そしてあなたが損をしないための注意点まで、専門家として分かりやすく、徹底的に解説していきます。

1.退職金・企業年金は財産分与の対象になる?基本原則を解説

結論から言うと、退職金や企業年金は、原則として財産分与の対象となります。

これは、退職金や企業年金が、婚姻期間中の夫婦の協力によって形成された「賃金の後払い的性格」を持つと考えられるためです。夫婦の一方が働いて退職金や年金を受け取る権利を得たのは、もう一方の家事や育児、内助の功があってこそ、と法的に評価されるのです。

ただし、全ての退職金や企業年金がそのまま対象になるわけではありません。重要なのは、以下のポイントです。

- 婚姻期間中の貢献度: 財産分与の対象となるのは、夫婦が協力して財産を築いた婚姻期間に対応する部分のみです。

- 財産的価値の確定: 将来受け取る退職金の場合、現時点での財産的価値をどのように評価するかが問題になります。

2.退職金・企業年金の財産分与、どんな場合に認められる?

退職金・企業年金が財産分与の対象となる具体的なケースは、大きく分けて以下の2つです。

(1) すでに退職金・企業年金が支払われた場合

すでに退職金や企業年金が支払われ、それが預貯金として残っている場合、または他の財産に形を変えている場合です。この場合は、現にある財産として財産分与の対象となり、夫婦の共有財産に含めて計算します。

(2) 将来退職金・企業年金を受け取る予定がある場合

これが最も複雑なケースです。まだ退職金を受け取っていない、あるいは退職が先の場合でも、その権利が成熟していれば財産分与の対象となります。

- 定年退職が間近な場合: 会社に退職金規定があり、定年退職が間近に迫っている場合など、退職金が支払われる蓋然性が高い場合は、財産分与の対象となりやすいです。

- すでに退職金規程がある場合: 会社の退職金規程に基づき、現在自己都合退職した場合に支給される退職金相当額を基準に計算することもあります。

- 企業年金の場合: 企業型確定拠出年金(DC)や確定給付企業年金(DB)など、様々な形態がありますが、これも原則として財産分与の対象となります。特に、婚姻期間中に積み立てられた部分が対象です。

【実務上の取り扱い】 実務では、数年後に退職が予定されており、その時点での退職給付金額がある程度判明している場合に限り、財産分与の対象財産として、その額を現在の価値に引き直して計算することが多いです。 一方で、10年後、20年後といった遠い将来の退職金については、受け取れるかどうかの不確実性が高いため、財産分与の対象とはしない、または認められにくい傾向にあります。これは、将来の経済状況の変化や退職金制度の改定、自己都合退職など、予測が困難な要素が多いためです。

3.退職金・企業年金の財産分与の計算方法

退職金・企業年金を財産分与の対象とする場合、その計算方法にはいくつかの考え方があります。

最も一般的な計算式は以下の通りです。

財産分与の対象額 = 退職金総額 × (婚姻期間/勤続期間)

ただし、これは簡略化した計算式であり、実際には様々な要素が考慮されます。

- 退職金総額:

- すでに支給されている場合: その金額が基準となります。

- 将来支給予定の場合: 勤務先の退職金規定に基づき、「現在自己都合退職した場合の支給額」や、「定年まで勤務した場合の予想支給額」などを基に算出します。この際、将来の退職金はインフレや会社の業績によって変動する可能性があるため、「中間利息控除」(ライプニッツ係数などを用いて現在の価値に換算)を行うことがあります。

- 婚姻期間: 夫婦が婚姻していた期間(同居期間)です。

- 勤続期間: 退職金算定の基礎となる、会社に勤務した全期間です。

【企業年金の場合】 企業年金も同様に、婚姻期間中の掛け金や積立額、将来受け取る年金額などを考慮して計算されます。企業年金の種類によって計算方法が異なるため、専門的な知識が必要です。

【具体的な計算例】 例えば、夫が10年間勤務し、そのうち婚姻期間が7年間であった場合、退職金が200万円であれば、 対象額 = 200万円 × (7年/10年) = 140万円 となり、この140万円の2分の1が妻の取り分となる、という考え方です。 ただし、これはあくまで一例であり、個別の事情によって複雑な計算や調整が必要になります。

4.退職金・企業年金に関する財産分与の注意点とトラブル事例

退職金・企業年金の財産分与は、以下のような注意点やトラブルが生じやすい分野です。

(1) 資料収集の困難さ

退職金や企業年金の正確な情報を得るには、勤務先からの資料(退職金規定、退職金試算表、年金規約、積立状況など)が必要となります。しかし、相手方が協力的でない場合、これらの資料を入手することが難しいケースがあります。弁護士であれば、弁護士会照会制度などを利用して、会社に資料の開示を求めることが可能です。

(2) 将来の不確実性

「将来、会社が倒産したら退職金が支払われないのでは?」「途中で転職したらどうなるの?」といった不確実性があるため、裁判所が財産分与の対象としない、あるいは金額を減額する判断をすることもあります。

(3) 定年退職後の合意の有効性

退職金が支払われた後に、その財産分与について別途合意することも可能です。例えば、「退職金が出たら清算金を支払う」という合意も有効です。この場合、「退職後、2ヶ月以内」など、具体的な支払時期を明確に定めておくことが重要です。

(4) 退職金を受け取った側の主張

退職金を受け取る側が、「これは婚姻期間中の貢献とは関係ない」「全額は渡せない」と主張してくることがあります。特に、リストラによる退職金や、特定の功績に対する報奨金のような性格を持つ退職金の場合、争点となることがあります。

5.退職金・企業年金の財産分与は弁護士にご相談を!

退職金や企業年金の財産分与は、その性質上、非常に複雑で専門的な知識を要します。

- 対象となるかどうかの判断: 個別のケースで財産分与の対象となるか否か。

- 正確な金額の算定: 複雑な計算方法や、将来の価値の評価。

- 資料収集の困難さ: 相手方が非協力的な場合の資料確保。

- 交渉の専門性: 退職金を受け取る側の抵抗も予想されるため、説得力のある交渉。

これらを個人で対応しようとすると、時間も労力もかかり、結果的に損をしてしまうリスクが高まります。弁護士に依頼することで、あなたの権利を最大限に守り、適切な金額での合意を目指すことができます。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、退職金・企業年金を含む財産分与に関する初回のご相談を無料で承っております。

あなたの状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案させていただきます。私、野条健人が、あなたが納得のいく形で問題を解決し、安心して未来へ進めるよう、全力でサポートいたします。

どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご連絡ください。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 離婚弁護士 野条健人

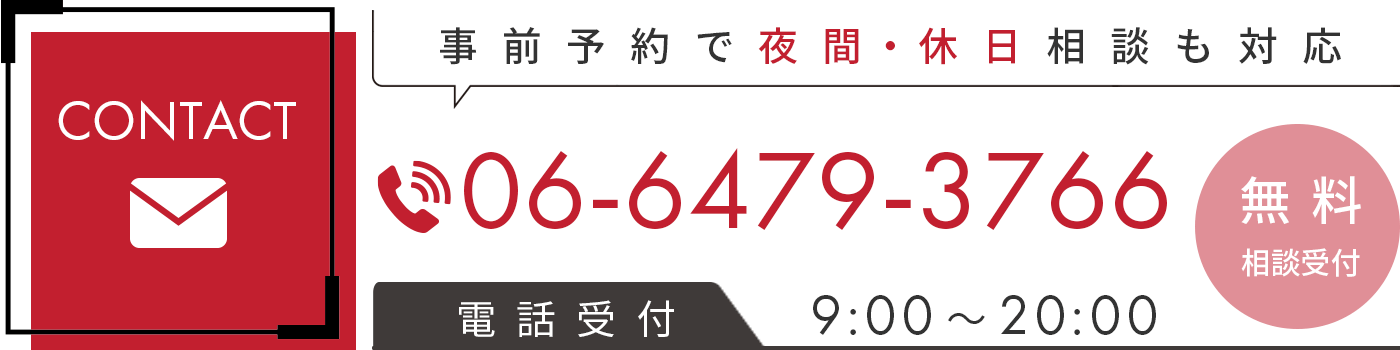

【お電話でのお問い合わせ】 電話: 06-6479-3766 FAX: 06-6479-3767

★お客様(感謝)の声

かがりび綜合法律事務所です! お客様(感謝)の声をご紹介いたします!これからもこのようなお声をいただけるよう一層精進してまいりたいと思います! ★お客様(感謝)の声 数年前にモラハラDV夫との離婚時、公正証書の作成も含めて大変お世話になりました。初めの無料相談で弁護士事務所を数ヶ所訪れ「そんな相手なら養育費は諦めるしかない」と有り得ない事を言う弁護士もいた中、野条先生はとても親身に相談に乗ってくださり、ど素人の初歩的な質問の数々にも丁寧かつ端的にご説明いただき、基本的に話の通じない相手との連絡も粛々と進めてくださいました。 相手と直接顔を合わせないといけない場面でも事前に「もし話しかけられても無視でいいですよ」「顔も見る必要ないです」等とお気遣いくださり、終わった後に相手に尾行されるのが怖いと話すとわざわざ時間をおいて駅までお見送りしてくださったりもしました。 これで一件落着かと思いきや最近養育費の件で相手と揉め出し、公正証書の養育費増額調停の件で再度お世話になりました。相談内容をお話する中で前回の詳細を思い出されたご様子で、心底申し訳なく思いながらも他の先生に一からご説明する気力もなく再びお力を借りる形となりました。この度も相手方との連絡を全て請け負ってくださり、無事1回の調停で落とし所をつける事ができました。非常に信頼できるお仕事をされる中でも「良いお年を、と言えなくなる事態にならなくて良かったです」等とこちらの緊張や疲労を和らげてくださるお言葉をいただいたり、私の何百倍も御尽力いただいたにも関わらず相談者の悩みに常に寄り添ってくださり、事務所にご訪問した際マスクをしていたにも関わらず離婚時よりも痩せている事にまで気づいてくださったり(こちらが言い出すまでご指摘されませんでした)と細やかな気配りや記憶力にも大変感動いたしました。初めての調停が不安すぎて頼りにさせていただきましたが、協議離婚、調停対応と大変勉強になりました(勿論そんな勉強要らない人生の方がいいんですけどね。笑)。 モラハラ以外にも幅広い分野にお強い先生のようですが、どんな悩みにも真摯にご対応くださいますのでもしご自身や周りにお困りの方がおられましたら是非一度こちらの事務所様にご相談される事を強くお薦めいたします。

「難解な法律用語も図でスッキリ!」分かりやすい説明と親身なサポートで選ばれる法律相談|

弁護士 野条健人が語る|「難解な法律用語も図でスッキリ!」分かりやすい説明と親身なサポートで選ばれる法律相談|かがりび綜合法律事務所

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

離婚や男女問題など、法律に関するトラブルに直面したとき、「弁護士に相談してみようかな…」と思っても、「法律用語が難しそう」「説明されても理解できるか不安」「緊張してうまく話せないかもしれない」といった心配から、相談をためらってしまう方も少なくありません。

法律相談は、弁護士とご依頼者様が初めて向き合い、信頼関係を築き始める最初のステップです。ここで、ご依頼者様が抱えている問題の本質を正確に把握し、法的な見通しや解決策について分かりやすくお伝えすることが、その後の問題解決をスムーズに進める上で最も重要であると、私たちは考えています。

かがりび綜合法律事務所で特に意識している法律相談の内容としては、何よりも**「分かりやすい説明」**です。

難解な法律も「伝わる」工夫|かがりび綜合法律事務所の法律相談

法律の世界には、聞き慣れない専門用語がたくさんあります。特に、離婚や相続、交通事故など、私たちの身近な問題であっても、いざ法律が絡んでくると「?」となってしまうことは多いと思います。

私たちは、ご依頼者様がこのような状況で不安を感じることなく、ご自身の状況や弁護士からの説明をしっかりと理解できるよう、様々な工夫を凝らしています。

ホワイトボードを使った「見える化」で複雑な関係もスッキリ!

例えば、不貞慰謝料の問題では、不貞行為をした配偶者、その相手方、そして被害を受けた配偶者という関係性があり、さらに不貞相手に慰謝料を請求した場合、後々夫婦間で不倫された側から不倫した側に対して「求償権」という権利を行使できる可能性があったり(共同不法行為や求償権といった法律用語が出てきます…)、お金の流れが複雑になることがあります。

このような、法律用語が出てきたり、関係者が複数いて状況が整理しにくかったりする場合に、私たちは積極的にホワイトボードや図を使ってご説明しています。図で関係性やお金の流れ、手続きのステップなどを「見える化」することで、言葉だけの説明では伝わりにくい複雑な内容も、視覚的に理解しやすくなります。

一方的な説明ではなく、安心して話せる「双方向」コミュニケーション

私たちの法律相談は、弁護士が一方的に説明する場ではありません。ご依頼者様が安心して、ご自身のペースで、抱えているお悩みを全てお話しいただける雰囲気づくりを大切にしています。

ご依頼者様が話しやすいように問いかけたり、説明の途中で「ここまで大丈夫ですか?」「何か不明な点はありますか?」と確認したりすることで、双方向でのコミュニケーションを図っています。分からないことや疑問に思ったことを、その場ですぐに質問できることで、誤解なく正確な情報を共有することができます。

このような、図を使った説明や双方向でのコミュニケーションは、ご依頼者さんに「弁護士さんも、私のために分かりやすく説明しようと努力してくれているんだな」と理解していただけると、さらに安心感や信頼感に繋がると考えています。

法律だけじゃない、あなたの心のサポートも

離婚や男女問題は、単に法的な問題だけでなく、強い感情が伴うデリケートな問題です。解決までには時間が必要になったり、離婚調停のように裁判所の手続きを進める上で、待合の時間や相手方とのコミュニケーションにストレスを感じたりと、辛いと感じる場面だってあります。

私たちは、ご依頼者様にとっての「味方」として、法的な戦略を立て、手続きを進めるだけでなく、ご依頼者様の感情的な側面にも寄り添うことを大切にしています。弁使としてカウンセリングのような専門的なことができるわけではありませんが、お話をじっくり伺い、共感し、不安な気持ちを少しでも和らげるような精神的なサポートを心がけています。

辛い時期を乗り越え、ご依頼者様が笑顔で「幸せな次のステージ」へと進んでいけるように、法律面・精神面の両方からお力になりたいと考えています。

ご依頼者様の理解と安心を最優先に

かがりび綜合法律事務所では、ご紹介したような「分かりやすい説明」と「親身なサポート」を、法律相談から事件解決まで一貫して行うことを心がけています。ご依頼者様が、ご自身の状況を正確に理解し、これからどのように進んでいくのかを把握できていること。そして、弁護士に任せていれば大丈夫だという安心感を持って手続きを進められること。これが、私たちが最も大切にしていることです。

弁護士に相談するなら、分かりやすさと親身な対応で選ばれる当事務所へ

離婚や男女問題、その他の法律問題でお悩みの方。弁護士に相談することに不安を感じている方。ぜひ一度、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

「分かりやすい説明」であなたの疑問や不安を解消し、「親身なサポート」であなたの心に寄り添います。難解な法律も図や例えを使って丁寧に解説いたしますので、安心してご相談いただけます。

初回相談でお会いする際に、私たちの「伝わる」法律相談をぜひご体験ください。

離婚弁護士が徹底解説!あなたを悩ませる「離婚の壁」を乗り越える具体的な戦略

離婚弁護士が徹底解説!あなたを悩ませる「離婚の壁」を乗り越える具体的な戦略

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人

大阪で離婚問題、特に親権、財産分与、不倫、DV・モラハラといった複雑な男女問題に強く、数多くのご相談を受けている弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。

「離婚したいけれど、何から手をつけていいか分からない…」 「夫(妻)が応じてくれない、話し合いができない…」 「DVやモラハラで苦しんでいるけれど、逃げ場がない…」

このようなお悩みを抱え、先が見えない不安の中で日々を過ごしている方は少なくありません。離婚は人生の大きな転機であり、様々な法的・心理的な「壁」が立ちはだかります。しかし、その壁を乗り越え、新しい人生をスタートさせるための具体的な戦略と、頼れる味方がいることを知ってほしいと強く願っています。

今回のブログでは、私がこれまで数々の離婚問題を解決してきた経験に基づき、皆さんが直面しがちな「離婚の壁」と、それを乗り越えるための具体的な法的対処法、そして弁護士の役割について詳しく解説していきます。

1. 離婚への第一歩が踏み出せない…「話し合いの壁」と「別居の壁」

多くのご相談者様が最初に直面するのが、相手が離婚に応じてくれない、あるいは話し合い自体ができないという「話し合いの壁」です。特に、モラハラやDVが関係している場合、直接相手と話すことはさらなる苦痛を伴い、事態を悪化させる可能性すらあります。

また、「別居したいけれど、生活費が不安」「住む場所がない」「相手が出ていかない」といった「別居の壁」も、大きなハードルとなります。特に、相手が自宅に居座る場合や、DV・モラハラの加害者である場合、物理的に距離を置くこと自体が困難に感じられるでしょう。

弁護士の戦略:安全な別居と交渉の主導権確保

このような状況で重要なのは、感情的な対立を避け、弁護士が法的介入によって交渉の主導権を握ることです。

- 安全な別居のサポート:DVやモラハラがある場合、まず最優先すべきは、あなたの安全確保です。私たちは、DVの証拠収集(録音、写真、診断書など)を徹底し、必要に応じて警察との連携を図ります。そして、裁判所への保護命令(退去命令・接近禁止命令)の申立てを迅速に行い、相手を法的に自宅から退去させたり、あなたへの接近を禁じたりすることで、安全な別居を実現させます。これにより、あなたは相手の支配から解放され、安心して次のステップに進むことができます。

- 婚姻費用の確保:別居後の生活費の不安を解消するため、収入の多い側に対し**「婚姻費用分担請求」**を速やかに行います。相手が支払わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、確実に生活費を確保します。これは、あなたが経済的な不安なく離婚交渉に臨むための基盤となります。

- 代理交渉への移行:弁護士が代理人となることで、あなたが直接相手と話す必要がなくなります。全ての交渉は弁護士が窓口となり、冷静かつ法的な根拠に基づいて進めます。これにより、無益な口論や精神的消耗を避けることができます。

2. 複雑な「お金の問題」:財産分与と不倫慰謝料の適正な実現

離婚の話し合いがまとまらない大きな理由の一つが、財産分与や慰謝料といった「お金の問題」です。

財産分与の公平な実現

婚姻期間中に築き上げた財産は、原則として夫婦の共有財産であり、貢献度に応じて公平に分与されるべきです。たとえ一方が専業主婦(夫)であっても、原則として「2分の1」の割合で分与されます。

しかし、不動産や多額のローン、経営する会社の財産が絡む場合など、財産分与の計算は非常に複雑になります。相手が財産を隠そうとするケースも少なくありません。

弁護士は、全ての財産を正確に把握・評価し、あなたにとって最大限有利な分与が実現できるよう、徹底的に交渉します。複雑な計算や相手の不当な主張にも、法的な知識と経験で対応します。

不倫慰謝料の請求と被請求の戦略

不倫は、夫婦関係を破壊する重大な不法行為であり、精神的苦痛への賠償として慰謝料請求が可能です。

- 請求する側: 不倫慰謝料の金額は、不貞行為の期間、回数、夫婦関係の破綻状況、そしてあなたの精神的苦痛の程度によって大きく変動します。特に、不倫相手の職業や社会的地位によっては、慰謝料が増額される可能性もあります。私たちは、決定的な証拠収集(LINE、録音、探偵調査など)をサポートし、あなたの精神的苦痛を客観的に証明することで、最大限の慰謝料獲得を目指します。

- 請求された側: もし不倫慰謝料を請求されてしまった場合でも、焦って安易な行動は禁物です。弁護士が介入することで、高額な請求を大幅に減額できる可能性があります。不貞の期間や回数、相手夫婦の状況によっては、数百万円単位での減額に成功した事例も多数あります。また、家族や職場に知られないよう、プライバシーに配慮した交渉も行います。

3. 子どもの未来を守る「親権」と「面会交流」

離婚で最もデリケートな問題が、お子さんに関する取り決めです。親権、養育費、面会交流は、子どもの健やかな成長に直結するため、**「子どもの福祉(最善の利益)」**を最優先に考えなければなりません。

親権獲得の戦略

親権は、多くの場合、子どもと一緒に生活している親が有利とされますが、男性である父親が親権を獲得するケースも増えています。重要なのは、あなたが親権者として適格であることを客観的な証拠で示すことです。お子さんへの愛情、監護能力、安定した生活環境、そして相手方との面会交流に協力的な姿勢などが重視されます。

DVやモラハラの加害者が親権を主張するケースでは、相手のDV・モラハラがいかに子どもの健全な成長に悪影響を与えるかを明確に主張し、お子さんを守るための親権獲得を目指します。

面会交流の適正な実現

離婚後も、非監護親が子どもと定期的に交流する面会交流は、子どもの精神的安定にとって非常に重要です。私たちは、お子さんの年齢や状況、父母の関係性に応じて、最適な頻度や方法を提案します。DVやモラハラが関係する場合でも、子どもの安全を確保しつつ、適切な面会交流の形を探ります。必要であれば、第三者機関の立ち会いや、面会交流の制限なども検討します。

まとめ:あなたの離婚を「最高の再スタート」へ

離婚を巡る問題は、一つとして同じものはありません。しかし、どんなに複雑な状況でも、必ず解決への道は開けます。重要なのは、一人で抱え込まず、適切な時期に専門家である弁護士に相談することです。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、あなたの状況を詳しく伺い、精神的な負担に寄り添いながら、法的な知識と豊富な経験を活かして、あなたの権利と利益を最大限に守ります。

親権、養育費、財産分与、慰謝料、そして安全な別居から離婚後の生活設計まで、全てにおいてあなたの「納得・安心・笑顔」を追求し、離婚を「人生の最高の再スタート」とするため、全力で伴走いたします。

初回相談は無料です。どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご連絡ください。あなたの未来を、私たちが力強くサポートいたします。

モラハラ夫さんの特徴とは!?

モラハラ夫の特徴は多岐にわたり、精神的な虐待であるため、周囲からはわかりにくい場合も多くあります。離婚弁護士として、モラハラ夫に共通する特徴をいくつか挙げさせていただきます。

1. 言葉や態度による精神的な攻撃

- 人格否定:

- 「お前は価値がない」「役立たずだ」など、存在自体を否定するような言葉を浴びせる

- 容姿、性格、能力などを執拗に否定する

- 侮辱・暴言:

- 相手を馬鹿にする、見下すような発言

- 大声で怒鳴る、脅すような言葉を使う

- 無視・拒絶:

- 理由もなく無視をする、口をきかない

- 相手の意見や気持ちを全く聞こうとしない

- 罪悪感の植え付け:

- 「お前のせいでこうなった」など、何でも相手のせいにする

- 相手が謝るまで執拗に責め続ける

2. 行動による支配・束縛

- 行動制限:

- 交友関係や行動範囲を制限する

- 外出を極端に嫌がる、または禁止する

- 携帯電話やSNSなどをチェックする

- 経済的DV:

- 生活費を渡さない、または極端に制限する

- お金の使い道を細かく監視する

- お金を自由に使わせない

- 支配欲・束縛:

- 自分の思い通りに相手をコントロールしようとする

- 常に自分が優位に立とうとする

3. その他

- 外面が良い:

- 家庭の外では良い夫、良い父親を装う

- 周囲にモラハラを悟られないようにする

- 自己中心的:

- 自分の考えや感情が全てで、相手の気持ちを考えない

- 自分の非を認めない、謝らない

- 感情の起伏が激しい:

- 些細なことで激怒する

- 急に優しくなるなど、感情の起伏が激しく周りを振り回す。

これらの特徴はあくまで一例であり、全てに当てはまるわけではありません。しかし、これらの言動が繰り返される場合、モラハラである可能性が高いと言えます。

もし、ご自身がモラハラを受けていると感じたら、一人で悩まずに専門機関や弁護士にご相談ください。

「調停が始まってしまったけれど、今の弁護士でいいのか不安…」 「親権を取りたいし、財産分与も納得いかない。でも、どうすれば有利に進められる?」

弊所は、離婚問題に強く、特に親権獲得や財産分与といった複雑な交渉に関するご相談を数多く受けている弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。

「調停が始まってしまったけれど、今の弁護士でいいのか不安…」 「親権を取りたいし、財産分与も納得いかない。でも、どうすれば有利に進められる?」

このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。特に、離婚調停の途中から弁護士を探す場合、それまでの経緯を理解し、迅速に対応できる弁護士を選ぶことが非常に重要になります。

今回は、まさにそのような状況に置かれていた50代男性の依頼者様が、当事務所のサポートを得て、親権を獲得し、数百万円もの財産分与額の減額を実現、調停離婚を成立させた解決事例をご紹介します。

ご依頼前の状況:調停途中からの依頼、親権と財産分与への強い懸念

今回ご依頼いただいた50女性のAさんは、既に離婚調停が始まっており、第2回目の調停を控えていらっしゃいました。Aさんのご希望は明確で、お子さんの親権を獲得すること、そして財産分与額を減額した上で、調停で離婚を成立させたいという強いご意向をお持ちでした。

しかし、最初の調停での状況や、ご自身の意向がうまく伝わっているかなど、不安を感じて当事務所にご相談にいらっしゃいました。特に経営者という立場上、財産分与の計算は複雑になりがちで、より専門的かつ戦略的な対応を求めていらっしゃいました。

当事務所の弁護士が介入!調停委員の見極めと「再計算」が鍵

Aさんからのご相談を受け、第2回目の調停からの参加となりましたが、私たちは迅速にAさんの状況、特に親権に関するこれまでの経緯や、財産状況を詳細に把握しました。この事例の解決の鍵となったのは、調停委員の見極めと、財産分与の精密な再計算でした。

当事務所が実行した戦略と結果は以下の通りです。

- 調停委員の見極めと関係構築: 第2回目の調停に参加し、まず私たちが行ったのは、担当の調停委員がこちらの主張に耳を傾けてくれるかどうかを見極めることでした。幸い、私たちの話を聞いて下さる調停委員であると判断できたため、積極的に信頼関係を構築していきました。これは、調停を有利に進める上で非常に重要なステップです。

- 親権獲得に向けた有利な資料・証拠の提出: 調停委員がこちらの話に耳を傾けてくれると判断できたため、お子さんの親権に関して、Aさんが親権者として適格であることを示す資料や証拠を積極的に提出していきました。お子さんの監護状況、Aさんの監護能力、養育への熱意、お子さんの意思(もしあれば)などを具体的に示し、「子の福祉」の観点からAさんが親権者となることがお子さんにとって最善であることを説得的に主張しました。

- 財産分与額の精密な再計算と和解案の提示: 相手方代理人が提示していた財産分与額は、相手方に非常に偏った計算方法であると判明しました。そこで、私たちは、法的な根拠に基づき、Aさんにとって有利になる形で財産を再計算し、その詳細な計算根拠を調停委員に提示しました。 単に減額を要求するだけでなく、客観的なデータと法的な解釈に基づいた具体的な和解案を調停委員に提示したのです。

相談後の結果:親権獲得、数百万減額、そして調停離婚成立!

私たちの戦略的な対応の結果、調停委員は、私たちが提出した詳細な計算に基づく和解案を支持するようになりました。そして最終的に、調停委員と相手方代理人も、私たちの提示した和解案に応じる形で調停を成立させました。

これにより、Aさんは以下の大きなメリットを獲得することができました。

- 親権の獲得:何よりも望んでいたお子さんの親権を確保することができました。

- 財産分与の数百万円もの減額:相手方の不当に偏った計算を修正し、法的に適正な範囲で、数百万円もの財産分与額の減額に成功しました。

- 調停離婚の成立:裁判に移行することなく、調停という話し合いの場で円満に離婚を成立させることができました。

Aさんからは、「まさか、ここまでこちらの主張が通るとは思っていませんでした。本当にありがとうございました」と、深く感謝のお言葉をいただきました。

弁護士 野条健人からのコメント:調停途中からの介入でも、戦略で結果は変えられる

今回の事例は、離婚調停の途中からのご依頼でしたが、弁護士の戦略的な介入が結果を大きく変えることを示す好例です。

調停は話し合いの場ですが、単に感情をぶつけるだけでは解決しません。調停委員が理解しやすいように、法的な根拠に基づいた資料や証拠を整理し、説得力のある和解案を提示することが非常に重要です。特に、親権や財産分与のような複雑な問題では、専門的な知識と交渉力が不可欠となります。

「今の弁護士では不安」「調停がなかなか進まない」と感じている方も、決して諦める必要はありません。当事務所では、途中からのご依頼でも、これまでの経緯を迅速に把握し、あなたの意向を最大限に実現できるよう、最適な戦略を立てて対応いたします。

経営者の方で、複雑な財産分与や親権の問題でお悩みの方も、ぜひ一度ご相談ください。あなたの望む未来を、私たちが共に実現するため、全力でサポートいたします。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、初回相談は無料です。どんなに困難な状況でも、まずはお気軽にご連絡ください。

離婚弁護士が解説!親権獲得の鍵と、知っておくべき子どものための取り決め

大阪で離婚問題、特に「子どもの問題」に関するご相談を数多く受けている弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。

離婚は夫婦の関係を解消するものですが、親と子の関係は一生涯続きます。そのため、離婚に際しては、お子さんの健やかな成長を最優先に考え、彼らの未来を守るための「親権」や「養育」に関する取り決めをしっかり行うことが何よりも大切です。

「親権を取りたいけど、どうすればいいの?」 「子どもに会えなくなるのは嫌だ…」 「養育費はいくらが妥当なの?」

このようなご不安や疑問を抱えている方は少なくありません。今回のブログでは、裁判所の考え方や最新の動向も踏まえながら、親権獲得の鍵となる要素、養育費、面会交流といったお子さんのための取り決めについて、詳しく解説していきます。

1. 子どもの最善の利益を追求する「親権・監護権」の判断基準

離婚後、子どもと一緒に暮らす親を「親権者」(または「監護者」)と呼びます。どちらの親が親権・監護者となるかは、子どもの成長にとって極めて重要な問題であり、裁判所は一貫して**「子どもの福祉(最善の利益)」**を最も重視して判断します。

ご提供いただいた資料にもあるように、裁判所は親権・監護者を決定する際、**「子の心身の健やかな発達、充実した生活、最善の養育環境の提供」**という観点から、多岐にわたる要素を総合的に考慮します。

主要な考慮要素:

- 監護の継続性(現状維持の原則): 現在子どもと一緒に生活している親が、その生活に支障なく子どもを養育できている場合、その環境を安易に変えることは子どもの精神的安定に悪影響を与える可能性があると判断されやすい傾向があります。ただし、現在の監護状況が不適切であれば、当然この原則は適用されません。

- 監護能力: 各親の心身の健康状態、経済力、生活環境、養育への意欲、愛情の程度、子どもの教育に対する関心、しつけの方針などが評価されます。ご提供資料の「子の監護の継続性」の項目でも、「子の監護者の監護能力に疑義があるが、子が満2歳の幼児で母の愛情としつけを必要とし、それが子の福祉に適合するといえ、母を監護者に指定した事例がある」とあり、具体的な状況に応じた総合的な判断がされることがわかります。

- 子どもの意思の尊重: 子どもがある程度の年齢(おおむね10歳以上)の場合、子どもの意思も尊重されます。ご提供資料の「子の意見の聴取」にも記載がある通り、裁判所は子どもの発達段階に応じて、子の意向を聴取することが多くあります。

- 兄弟姉妹不分離の原則: 兄弟姉妹はできる限り一緒に生活すべきである、という原則です。

- 面会交流への理解と協力的姿勢: 非監護親との面会交流に理解を示し、積極的に交流を促す意思があるかどうかも重要な判断材料となります。これは、ご提供資料の「面会交流の意義」の項目にもあるように、子どもの健やかな成長、愛情形成の観点から見て特に重要な意義があるとされるからです。

- 親族の協力体制: 父母それぞれの親族(祖父母など)が、子どもの養育に協力できる体制があるかどうかも考慮されます。

- 父母間の協力・協調性: 監護親が非監護親と円滑な協力関係を築けるかどうかも、子どもの利益を考える上で重要です。

親権者変更と重大な事情の変更

一度決まった親権者や監護者が変更されることは、原則として簡単ではありません。しかし、子どもの福祉のために特に必要とされる「重大な事情の変更」がある場合には、変更が認められることがあります。例えば、監護親による虐待・DV・モラハラ、精神疾患、経済状況の悪化、子どもの意思の変化などが挙げられます。

ご提供資料の「判例」の項目にある「子の監護に著しい支障が生じ」た場合の判例(東京高判H19年11月30日)のように、具体的な事情によって親権変更が認められるケースがあります。

2. 子どもの健全な成長を支える「養育費」と「面会交流」

親権や監護権の決定と並行して、離婚後も両親が子どもを経済的・精神的に支え続けるための取り決めが「養育費」と「面会交流」です。

養育費の算定と確保

養育費は、子どもの生活、教育、医療などにかかる費用であり、親が共同で負担すべき義務です。その金額は、夫婦双方の収入、子どもの人数と年齢などに基づいて算定されます。一般的には、家庭裁判所が公開している**「養育費算定表」**が用いられますが、高額所得者や特殊な事情がある場合は、この算定表だけでは判断できないこともあります。

ご提供資料の「監護者に対する養育費」の項には、子の養育費用が「日常生活の行為」に含まれるとあり、衣食住、教育、医療、交際費、娯楽、習い事などが含まれます。養育費は子どもの健全な成長に不可欠なため、当事務所では適正な算定と、支払いが滞った場合の強制執行(給料や預貯金の差押えなど)の準備までサポートし、確実に養育費が支払われるよう尽力します。

面会交流の意義とトラブル対応

面会交流は、非監護親が子どもと定期的に交流する機会であり、**「子の精神的安定にとって大変重要な意義」**があります。子どもの健全な成長のためには、両親から愛情を受け、良好な関係を築くことが望ましいとされています。

面会交流の実施方法は、子どもの年齢や状況、親の居住地、父母間の関係性などに応じて多様な形態が認められます。直接会うだけでなく、電話、メール、手紙、SNSなどを利用した連絡も含まれます。

しかし、面会交流はトラブルになりやすい問題でもあります。

- 面会交流に応じない、約束を破る: ご提供資料の「東京家裁判平24年7月24日」の事例では、離婚調停中に母親が面会交流に協力的でなかったことが子の引き渡しを命じられる一因となったとあります。面会交流を正当な理由なく拒否することは、親権・監護権の判断に悪影響を及ぼす可能性があります。

- DV・モラハラの問題: 非監護親がDVやモラハラを行う場合、子どもに悪影響が及ぶ可能性があるため、面会交流の制限や、第三者機関の立ち会いなどを検討する必要があります。ご提供資料の「面会交流が子の心身に重大な影響を及ぼす場合」には、面会交流の態様や回数を制限することがあるとあります。

- 子どもの意向の尊重: 子どもの年齢や発達段階に応じて、子どもの意思を尊重した面会交流計画を立てることが重要です。

まとめ:子どもの未来を守るために、弁護士へ

親権、養育費、面会交流といった子どもの問題は、離婚手続きの中でも最もデリケートで、かつ将来にわたる影響が大きいものです。適切な知識と経験なしに一人で対応しようとすると、あなた自身が不利な状況に立たされたり、お子さんの将来に悪影響を及ぼしたりする可能性があります。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、あなたの状況を詳しく伺い、お子さんの最善の利益と、あなたの離婚後の生活の安定を最優先に考えた解決策をご提案します。感情的になりがちな離婚問題だからこそ、冷静かつ合理的な判断が必要です。

初回相談は無料です。どんなに複雑な問題でも、諦めずにまずは私たちにご相談ください。あなたの新しい人生への一歩を、私たちが共に踏み出します。

不倫慰謝料の金額を左右する主要な要素、具体的な証拠の集め方、

大阪で離婚問題、特に不倫による慰謝料請求・被請求に関するご相談を数多く受けている弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。

配偶者の不倫は、家庭の平穏な共同生活を破壊し、裏切られた側の心に深い傷を残します。その精神的苦痛に対する賠償として「不倫慰謝料」が請求されますが、「一体いくらもらえる(払う)の?」「どんな証拠があればいいの?」といった疑問を抱えている方は非常に多いでしょう。

今回のブログでは、不倫慰謝料の金額を左右する主要な要素、具体的な証拠の集め方、そして弁護士が介入することの重要性について、裁判所の具体的な判断例も交えながら、詳しく解説していきます。

1. 不倫慰謝料の法的根拠と「不貞行為」の定義

不倫による慰謝料請求は、民法上の**「不法行為」(民法709条)**に基づきます。配偶者を持つ者が、その配偶者以外の者と性的な関係を持つことは、夫婦間の貞操義務に違反し、夫婦が平穏な共同生活を送る権利を侵害する「不法行為」とみなされます。

裁判所の考え方として、不貞行為は「夫婦の貞操義務を侵害し、夫婦の平穏な共同生活を害するものであり、また、子の平穏な生活をも害するような違法行為」と明確に位置づけられています。

ここでいう「不貞行為」とは、原則として配偶者以外の者と「性交」に及ぶことを指します。単に手をつないだり、食事に行ったりする行為だけでは、不貞行為とは認められません。しかし、ごく例外的に、**「性交類似行為」**であっても、その行為が婚姻関係を破綻させるに足るほどに密接な関係性(肉体的関係)を伴うと評価される場合には、慰謝料が認められることがあります。ただし、これは個別の状況や証拠に基づいて厳しく判断されます。

2. 不倫慰謝料の金額を左右する要素:相場と重要判例からの考察

不倫慰謝料の金額は、一律に決まっているわけではありません。個別の事情によって大きく変動しますが、一般的には数十万円から数百万円の範囲で決まることが多いです。裁判所が慰謝料の額を算定する上で最も重視するのは、**「婚姻関係への破壊度合い」と「精神的苦痛の程度」**です。

これを判断するために、以下の要素が総合的に考慮されます。

- 不貞行為の期間と回数: 不貞行為の期間が長ければ長いほど、また回数が多ければ多いほど、婚姻関係への影響は大きいと判断され、慰謝料額は高くなる傾向にあります。「東京地方裁判所平成22年7月15日」の判例では、不貞行為の期間が約1年9ヶ月と長期にわたったことが慰謝料の増額事由として考慮されています。一方で、「東京地方裁判所平成24年7月24日」の判例では、「不貞行為の期間がわずか2ヶ月弱」と短期間であったことが、慰謝料が比較的低額に抑えられる要因の一つとされています。

- 不貞行為の内容・態様: 性交の有無、性交類似行為の程度、密会の頻度、交際相手が配偶者の友人や職場の同僚であったか(より悪質と判断される)、妊娠・出産に至ったか、夫婦関係破綻後に不貞が始まったか、などが影響します。

- 婚姻期間の長さ: 婚姻期間が長ければ長いほど、その関係が不貞行為によって破壊されたことによる精神的苦痛は大きいと判断されやすく、慰謝料額に影響を与えることがあります。

- 不貞行為が離婚原因となったか: 不貞行為が直接的な原因で離婚に至った場合は、離婚しなかった場合よりも慰謝料額が高くなる傾向にあります。

- 請求される側(不倫相手・不倫した配偶者)の経済力: 相手の経済力が高い場合、慰謝料額が考慮されることもあります。

3. 不倫慰謝料請求に必要な「証拠」と「立証」のポイント

不倫慰謝料請求を成功させるためには、確実な証拠が不可欠です。直接的な性交の現場を押さえることはほぼ不可能であるため、間接的な証拠(状況証拠)を積み重ねて不貞行為があったことを推認させることになります。

- 探偵の調査報告書: ラブホテルへの出入り、異性との宿泊、自宅への頻繁な訪問などが分かる写真や動画は、最も有力な証拠となります。ご提供資料でも「ラブホテルに異性と出入りしているということは、ラブホテルの目的、内実からして不貞があったと強く推認される」とあります。

- LINEやメール、SNSなどのメッセージ: 肉体関係をうかがわせる内容、愛情表現、密会の約束、夫婦関係への不満を相手に打ち明ける内容などが記載されたものが有効です。

- 音声データ: 不倫を認める会話の録音、不貞相手との性的な会話など。相手に無断で録音したものであっても、証拠能力が認められることが多いです。

- クレジットカード明細、レシート: ホテル代、デート代、プレゼント代など、不倫関係をうかがわせる支出の記録。

- ホテルの領収書: 不倫相手との宿泊を示すもの。

- GPSの記録: 不貞相手との密会場所への移動履歴。

これらの証拠は、単体では弱くても、複数組み合わせることで「不貞行為があった」という強い推認を働かせることができます。裁判官は「客観的に常識を前提に考えていきます」とあるように、一般的な社会通念に照らして判断を下します。

4. 不倫慰謝料を請求された場合の対応:大幅な減額交渉の可能性

もし不倫慰謝料を請求されてしまった場合、焦って安易な行動に出るのは絶対に避けてください。高額な請求にパニックになり、不用意な言動をしてしまうと、後で取り返しがつかなくなる可能性があります。

- 弁護士への速やかな相談: 請求された金額が妥当か、そもそも支払う義務があるのか(例:相手夫婦の婚姻関係が既に破綻していた場合など)、弁護士が法的に正確に判断し、適切な対応をアドバイスします。

- 慰謝料の大幅な減額交渉: 弁護士が介入することで、不貞の期間・回数、相手方の婚姻関係の破綻の度合い、あなたの収入状況など、様々な要素を考慮し、慰謝料額を大幅に減額できる可能性があります。当事務所でも、数百万円単位での減額に成功した事例が多数ございます。 「東京地方裁判所平成22年4月19日」の判例では、300万円から500万円近く減額した事例や、当初は高額な慰謝料が請求されても、最終的に減額されたケースが示唆されており、この点からも弁護士の専門性が重要であることがわかります。

- プライバシーの保護: ご家族や職場に知られたくない場合など、第三者に口外されないことなどの条件を交渉することも可能です。弁護士が窓口となることで、直接的な接触を避け、プライバシーを守ることができます。

- 精神的負担の軽減: 請求相手との直接交渉は、精神的に非常に大きな負担を伴います。弁護士が代理人となることで、あなたの精神的な安定を取り戻し、冷静に対応できます。

まとめ:不倫問題は専門家へ。あなたの権利と未来を守るために

不倫は、請求する側にとっても、される側にとっても、精神的に大きな負担を伴うデリケートな問題です。感情的な対立が深まる前に、法的な専門知識と交渉力を持つ弁護士に相談することが、早期解決への鍵となります。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、不倫慰謝料の請求側、請求された側、いずれのご相談にも豊富な経験と実績がございます。あなたの状況を詳しくお伺いし、最も有利な解決策をご提案させていただきます。

初回相談は無料です。どんなに複雑な問題でも、諦めずにまずは私たちにご連絡ください。あなたの心の平穏と、新たな未来を築くお手伝いをさせていただきます。

離婚に関するよくあるご質問:別居期間はどれくらい必要?

離婚に関するよくあるご質問:別居期間はどれくらい必要?

「離婚するには、どれくらいの期間、別居が必要ですか?」

これは、離婚を検討されている方から本当によくいただくご質問です。しかし、この問いに対する明確な答えは、実はケースバイケースであり、夫婦それぞれの状況によって大きく異なります。

離婚の仕組みを理解する

まず、基本的なこととして、離婚は相手方との合意が原則です。**もし夫婦双方が離婚に同意しているのであれば、別居期間を考慮する必要はありません。**話し合いで合意できれば、別居していなくても離婚は可能です。

したがって、別居期間を真剣に考える必要があるのは、相手方が現時点では離婚に同意していない場合、ということになります。

民法が定める「裁判上の離婚」

相手が離婚に同意しない場合、最終的には裁判所に離婚を請求することになります。民法第770条1項には、裁判で離婚が認められる5つの事由が定められています。

(裁判上の離婚) 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

相手にDVや不貞行為など、明らかに問題となる行為(上記1号や2号)がある場合は、別居期間が短くても離婚が認められる可能性が高いです。しかし、そのような明確な理由がない場合、つまり**「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)」に該当するかどうかを判断する際に、別居期間が重要な要素となります。**

別居期間の目安と交渉の可能性

「婚姻を継続し難い重大な事由」の判断には、別居期間だけでなく、**「もはや夫婦関係をやり直すことができるのか」**という点や、婚姻期間、その他の夫婦を取り巻く様々な事情が総合的に考慮されます。

民法の改正案では、5年という数字が示されることもありますが、下級審の裁判例では3年程度の別居期間でも離婚が認められるケースがありますし、それ以下の期間で認められる可能性もゼロではありません。

別居期間の長さは確かに重要な要素ですが、交渉の仕方や具体的な状況によっては、さらに有利に展開できることもあります。

もしあなたが別居期間についてお悩みであれば、ぜひ一度、弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。直接お会いして、あなたの状況に合わせた具体的な戦略を練ることをおすすめいたします。

あなたが「有責配偶者」の場合の別居期間について

「私は有責配偶者(離婚原因を作った側)ですが、それでも離婚するには長期の別居が必要ですか?」

有責配偶者からの離婚請求は、一般的に認められにくいとされています。しかし、いくつかの条件を満たせば、有責配偶者からの離婚請求も認められる可能性があります。その条件の一つが**「相当の長期間にわたる別居」**です。

ある裁判例では、「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んだかどうかを判断すべきものであるが、その趣旨は、別居後の時の経過とともに、婚姻関係が完全に破綻し、回復の見込みがない状態になったと評価できるかどうかが問われる」とされています。

つまり、単に別居期間が長いだけでなく、その間に夫婦関係が完全に破綻し、もはや元に戻る可能性が全くない状態であると客観的に認められるかが重要になります。これには、以下のような要素が考慮されます。

- 別居期間の長さ

- 夫婦双方の年齢

- 同居期間の長さ

- 未成熟の子の有無やその状態

- 別居後の生活状況

- 離婚によって、他方の配偶者が過酷な状況に置かれないか

あなたが有責配偶者であっても、長期の別居期間とこれらの事情を総合的に判断し、適切な戦略を立てることで、離婚を成立させられる可能性は十分にあります。

この点についても、専門的な知識と経験が必要です。ぜひ一度、当事務所にご相談ください。あなたの状況を詳しく伺い、最善の解決策をご提案させていただきます。

« Older Entries Newer Entries »