モラハラ・経済的DV

別居の「お金の不安」「証拠集め」どうすれば?

別居の「お金の不安」「証拠集め」どうすれば?計画的に進める別居準備のポイントを弁護士が解説|かがりび綜合法律事務所

現在の夫婦関係に耐えられず、別居を考えている…しかし、「家を出たら、まずお金はどうすれば良いんだろう?」「離婚するなら、今のうちに何か準備しておくべき?」といった現実的な不安や疑問から、なかなか最初の一歩が踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

別居は、離婚に向けた重要なステップとなることが多く、その後の離婚交渉や生活に大きな影響を与えます。感情的に勢いで進めるのではなく、事前の準備をしっかり行うことが、別居後の生活を安定させ、離婚を有利に進めるために非常に重要です。

今回は、別居を考える際に多くの人が抱える経済的な不安と証拠集めについて、事前に知っておきたいポイントを解説します。

別居後の生活、経済的な不安をどう乗り越える?事前の検討と準備

別居したいけれど、一番心配なのは「お金」のこと。特に、これから一人で、あるいは子どもと一緒に生活していく経済的な基盤をどう築けば良いのか、大きな不安を感じると思います。別居を考える際には、離婚後の生活も見据えて、以下の点を事前に検討・準備しておくことをお勧めします。

- 経済的に自立するための計画: 別居後、どのように生活費を賄っていくのか、収入のあてはあるのかを考えましょう。必要であれば、別居前に仕事を探したり、スキルアップのための準備を始めたりすることも有効です。

- 公的な手当やサポートの確認: お子さんがいる場合、別居や離婚によって受けられる可能性のある公的な手当(児童手当など)や、ひとり親家庭向けの支援制度、税金控除などについて情報を集めておきましょう。

- 実家など、頼れるサポートの確認: お子さんがまだ小さい場合など、ご自身の両親など実家のサポートを受けられるかどうかを確認しておくと、精神的にも経済的にも大きな支えとなります。

- 離婚後の生活設計を具体的に検討: 別居後の当面の生活だけでなく、将来的にどのような生活を送りたいのか、それにはどれくらいのお金が必要なのかを、早めに具体的に考えておくことが、別居に向けた不安を現実的に乗り越える第一歩となります。

別居後、経済的に「請求できるもの」とは?今後の生活を支えるお金の話

別居した後、「今後の生活はどうなるんだろう」と不安を感じる方も多いですが、別居したからといって、すぐに経済的に孤立してしまうわけではありません。法律上、別居後も相手方配偶者に対して請求できるお金があります。

- 婚姻費用: 別居中であっても、夫婦にはお互いの生活を維持する義務があります。収入の少ない側は、収入の多い側に対して、別居中の生活費として「婚姻費用」を請求することができます。これは、あなたの生活を支える最も基本的なお金となります。

- 財産分与: 離婚する際には、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を基本的に2分の1ずつ分け合う権利があります。預貯金、不動産、車、有価証券、退職金、年金など、夫婦の財産をきちんと把握し、財産分与として請求することで、離婚後のまとまった生活資金を得られる可能性があります。

- 慰謝料: もし相手方が不貞行為やDV、悪質なモラハラなど、法的な離婚原因や不法行為となる行為をしていた場合、それによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる可能性があります。傷つけられたことへの代償をきちんと請求できれば、離婚後の経済的な不安も少しは和らぐはずです。

- 養育費: お子さんがいる場合、離婚後、お子さんの養育のために必要な費用として相手方に対して養育費を請求できます。お子さんの健やかな成長にとって非常に重要なお金です。

これらの請求できる金額や種類を正確に把握し、適切に請求するためには、法律の専門家である弁護士の知識とサポートが非常に有効です。

別居前に始める「証拠集め」が、有利な解決への鍵

別居を決意したら、今後の離婚交渉を有利に進めるために、別居前に準備しておくべき重要なことの一つが**「証拠集め」**です。特に、離婚したい理由が相手方の不貞行為やDV、モラハラなど、相手方の有責行為にある場合、その事実を証明する証拠があるかどうかで、離婚できる可能性や、慰謝料・財産分与といった条件に大きく影響してきます。

- 不貞行為の場合: 不倫相手との肉体関係があったことを示す証拠が重要です。探偵会社の調査報告書、ラブホテルなどの出入りの写真、不倫相手との間で肉体関係を推認させる具体的なやり取り(LINE、メール、SNSなど)などを可能な限り集めておきましょう。

- DVやモラハラの場合: 相手方から受けた暴力や精神的な苦痛の事実を示す証拠を集めます。病院の診断書や怪我の写真、暴言や嫌がらせを記録した日記やメモ、音声データ、警察への相談記録などが有効です。

これらの証拠は、別居後の離婚交渉や、万が一裁判になった場合に非常に重要となります。なるべく有利な条件で離婚するためにも、証拠は別居前に、計画的に集めておくことが非常に重要です。

どのような証拠を集めるべきか、お持ちの証拠が有効かなど、判断に悩んだら、ぜひ弁護士にご相談ください。

別居準備を弁護士に相談するメリット|かがりび綜合法律事務所のサポート

別居を考える際には、経済的なこと、子どものこと、そして離婚に向けた準備など、検討すべきことがたくさんあります。これらを一人で抱え込み、正しい情報や知識がないまま進めてしまうと、後々の離婚交渉で不利になってしまったり、別居後の生活で困難に直面してしまったりするリスクがあります。

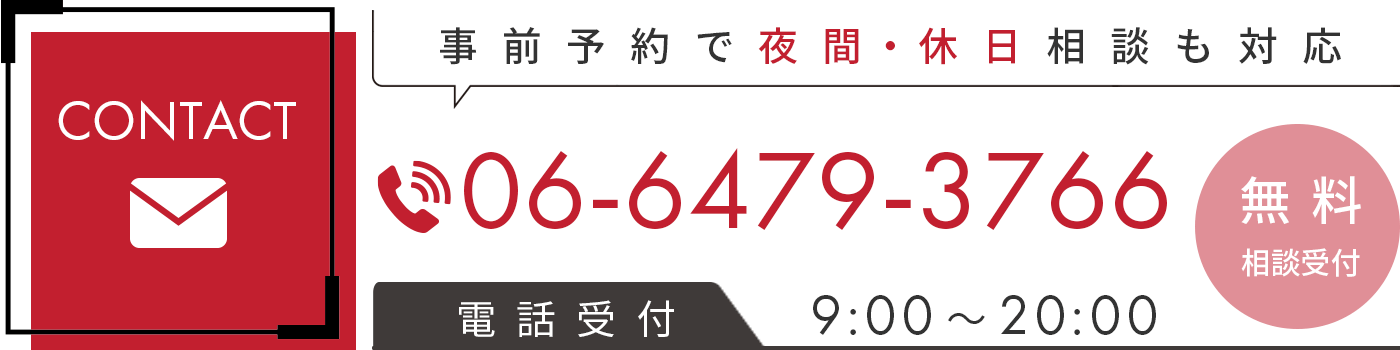

かがりび綜合法律事務所では、別居を検討されている方からのご相談に対し、単に離婚手続きのアドバイスだけでなく、別居そのものを安全かつ計画的に実現するためのサポートを提供しています。

- 経済的な見通しと請求権の整理: 別居後の生活にかかる費用や、婚姻費用、財産分与、養育費、慰謝料など、請求できるお金の種類や金額について具体的な見通しをお伝えし、経済的な不安を軽減します。

- あなたに合わせた証拠収集アドバイス: あなたの状況や離婚したい理由に合わせて、どのような証拠が必要か、どのように集めるべきか、注意すべき点などを具体的にアドバイスいたします。

- 安全かつ計画的な別居の実行支援: 必要に応じて、相手に知られずに安全に別居するための計画についても助言し、実行をサポートします。

- 相手方への請求や交渉の代行: 別居後の婚姻費用請求や、離婚に向けた相手方との交渉について、弁護士が代理人となることで、あなたの精神的な負担を軽減しつつ、適切に進めます。

別居をお考えなら、かがりび綜合法律事務所へ

「別居したいけど、お金が不安…」「どんな証拠を集めればいいの?」「一人で別居に踏み出せない…」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

あなたの不安に寄り添い、経済的な準備、必要な証拠集め、そして安全な別居の実行まで、計画的にサポートいたします。別居後の生活を見据えた、最善の準備を弁護士と一緒に進めましょう。

【完全保存版】離婚弁護士への相談を「人生を変える1時間」にするために。相談前に知っておくべき5つの準備と心構え

こんにちは! 大阪市にある、かがりび綜合法律事務所・代表弁護士の野条健人(のじょうけんと)です。

突然ですが、あなたは今、**「弁護士に相談に行こうか、どうしようか…」**とスマホを握りしめて迷っていませんか?

「弁護士なんて、人生で関わることがないと思っていた」 「相談に行ったら、もう後戻りできない気がする」 「怒られたらどうしよう、門前払いされたらどうしよう」

その不安、痛いほどよく分かります。 離婚という人生の一大事に加え、未知の世界である「法律事務所」の門を叩くのですから、心臓がバクバクして当然です。

しかし、断言させてください。 弁護士への相談は、決して怖いものでも、あなたを裁く場所でもありません。 そこは、あなたが抱える重すぎる荷物を一度下ろし、絡まった糸を解き、「これからの人生をどう生きていくか」を戦略的に考えるための「作戦会議室」です。

通常、弁護士の法律相談は「30分」や「60分」といった限られた時間で行われます。 この貴重な時間を、単なる「愚痴を聞いてもらう時間」で終わらせるのか、それとも「勝つための具体的なロードマップを手に入れる時間」にするのか。 その違いは、ほんの少しの「準備」と「心構え」で決まります。

今回は、現役の離婚弁護士である私が、**「もし私が依頼者ならこう準備する!」という視点で、法律相談の効果を最大化するための【5つのポイント】**を、どこよりも詳しく、熱く解説します。

この記事を読み終わる頃には、あなたの不安が消え、「よし、相談に行ってみよう!」という勇気が湧いているはずです。

はじめに:なぜ「準備」が必要なのか?

誤解しないでいただきたいのは、「完璧に準備しないと相談に行ってはいけない」ということではありません。準備ゼロでも、私たちはプロですから対応可能です。

では、なぜ今回あえて「準備」をお勧めするのか。 それは、**「あなたの利益(とお金)を守るため」**です。

法律相談の時間は有限です。 例えば60分の相談時間があったとしましょう。 もし、あなたが事実関係を思い出すのに40分を使ってしまったら、弁護士が法的なアドバイス(解決策の提案)に使える時間は残り20分しかありません。

逆に、事実関係が整理されたメモがあれば、説明は10分で終わります。 残りの50分は、たっぷりと**「どうすれば慰謝料を増額できるか」「親権を取るための秘策は何か」**という、あなたにとって最も重要な「未来の話」に使うことができるのです。

つまり、相談前の準備とは、**「弁護士の能力をフル活用するための投資」**なのです。

ポイント①:「時系列メモ」を作成する

相談現場で最もよくあるのが、感情が溢れて話が前後してしまうケースです。

「昨日は夫にこんな酷いことを言われました」 「そういえば3年前にも浮気があって…」 「あ、結婚当初の約束も破られていて…」

辛いお気持ちは本当によく分かります。しかし、法律的な判断をする上で、弁護士の脳内では「時系列(時間の流れ)」が非常に重要です。話があちこちに飛ぶと、弁護士は頭の中でパズルを組み立てる作業に追われ、肝心のアドバイスが遅れてしまいます。

そこで、ご来所前にぜひ作っていただきたいのが**「時系列メモ」**です。

どんなことを書けばいい?

形式に決まりはありません。手書きの箇条書きで十分です。 以下の項目を、古い順に並べてみてください。

- 出会い・結婚の時期(同居開始時期)

- 子どもの誕生(生年月日と現在の年齢)

- 夫婦仲が悪化したきっかけ(具体的なエピソード)

- 決定的な出来事(不倫発覚、DV、家出など)

- 現在の状況(別居中か同居中か、生活費はもらえているか)

【作成例】

- 2015年4月: 婚姻。大阪市内で同居開始。

- 2017年8月: 長男(〇〇)誕生。

- 2020年頃~: 夫の帰宅が遅くなり、会話が減る。生活費を減らされる等の経済的DVが始まる。

- 2023年12月: 夫のスマホから不貞の証拠(LINE)を発見。相手は会社の同僚と思われる。

- 2024年1月: 問い詰めたところ逆ギレされ、「離婚だ」と言われる。

- 現在: 家庭内別居状態。生活費は月5万円しか渡されていない。

これ一枚があるだけで、弁護士は瞬時に事案の全体像を把握できます。 「いつから不仲になったのか」は、「婚姻関係の破綻(はたん)」を判断する上で決定的な要素ですし、「いつ証拠を見つけたか」は、「時効」や「証拠の有効性」に関わります。

このメモは、あなたの相談時間を「説明の時間」から「解決の時間」へと変えるツールです。

ポイント②:自分にとって「不利な事実」こそ正直に話す

弁護士に相談する際、「よく思われたい」「怒られたくない」「味方になってほしい」という心理から、自分にとって都合の悪い事実を隠してしまう方がいらっしゃいます。

- 「実は、私も一度だけ浮気をしたことがあります」

- 「カッとなって、夫を叩いてしまったことがあります」

- 「独身時代に作った借金がまだあります」

お気持ちは分かります。誰だって自分の弱みは見せたくありません。 しかし、これだけは断言します。 弁護士には、墓場まで持っていく覚悟の秘密も含め、すべてを包み隠さず話してください。

なぜ「不利な事実」を話すべきなのか?

弁護士は、あなたの味方ですが、同時に**「リスク管理者」**でもあります。

もし、あなたが自分の浮気の事実を隠したまま、弁護士が「夫の浮気が許せない!慰謝料請求だ!」と意気込んで裁判を起こしたとしましょう。 そこで夫側から、あなたの浮気の証拠を突きつけられたらどうなるでしょうか?

その瞬間、こちらの主張の正当性は崩れ去り、裁判官の心証は最悪になり、結果として敗訴や大幅な減額につながります。まさに「後ろから撃たれる」状態です。

しかし、最初に教えていただければ、対策が立てられます。 「こちらの弱みが露呈しないような交渉ルートを選ぶ」 「先に正直に認めて謝罪することで、争点をずらす」 「相手の有責性の方が大きいことを強調する法理を構成する」

弁護士は、不利な事実を聞いてもあなたを軽蔑したり、説教したりすることはありません。 むしろ、**「それをどうやってカバーして、勝てるストーリーを作るか」**を必死に考えます。 医師に病状を隠せば正しい治療ができないのと同じです。どうか、私たちを信頼して、すべてを打ち明けてください。

ポイント③:「お金」に関する資料を持参する

離婚問題の半分以上は、感情の問題ではなく**「お金の問題」**です。 具体的には、以下の3つが主要な争点となります。

- 婚姻費用(別居中の生活費)

- 養育費(離婚後の子どもの生活費)

- 財産分与(夫婦で築いた財産の折半)

これらの金額は、弁護士の「勘」で決まるのではありません。 すべて**「計算式(算定表)」と「証拠資料」**に基づいて、シビアに算出されます。

したがって、相談時に以下の資料(コピーやスマホの写真でOK)があると、その場でかなり精度の高い具体的な金額を提示できます。

持参すべき資料リスト

- 【収入資料】源泉徴収票・給与明細・確定申告書

- あなたと配偶者の双方分(直近1年~3年分)。

- これがないと、婚姻費用や養育費の計算ができません。「相手が管理していて見せてくれない」という場合は、その事実をお伝えください。調査方法(弁護士会照会や調査嘱託)を提案します。

- 【預貯金】通帳・残高証明書

- 夫婦双方の口座のすべて。別居時の残高が重要です。

- 【不動産】固定資産税の納税通知書・権利証

- 自宅が持ち家の場合。オーバーローン(家の価値より借金が多い)かどうかの判断に必要です。

- 【負債】ローン返済予定表・借用書

- 住宅ローンや車のローン、カードローンなど。

- 【その他】保険証券・退職金の見込額証明書

「まだ同居中で、持ち出すのが怖い」という場合は、スマホで全ページを撮影するだけでも構いません。 **「数字」**は嘘をつきません。正確な数字があればあるほど、弁護士は「あなたが離婚で得られる金額(または失う金額)」を正確に予測できます。

ポイント④:あなたの「ゴール(優先順位)」を決めておく

「離婚」と一口に言っても、目指すゴールは人それぞれです。 そして、目指すゴールによって、弁護士が採るべき**「戦略」**は180度変わります。

相談に行く前に、ご自身の中で**「何が一番大切か(優先順位)」**を整理しておいてください。

あなたの優先順位はどれですか?

- 【スピード重視】 お金は多少減ってもいいから、一刻も早く離婚して縁を切りたい。

- 【金銭重視】 時間がかかってもいいから、慰謝料と財産分与を1円でも多く取りたい。

- 【親権重視】 お金はいらないから、親権だけは絶対に譲れない。

- 【制裁重視】 相手と不倫相手に社会的・法的な制裁を与えたい(裁判も辞さない)。

- 【修復重視】 実はまだ迷っていて、できるならやり直したい。

例えば、「スピード重視」のお客様に対し、弁護士が「徹底的に財産を洗い出して、裁判で数年かけて戦いましょう!」と提案しても、それはお客様の望む解決ではありません。 逆に、「金銭重視」のお客様に、「早期解決のために、妥協してハンコを押しましょう」と言うのも間違っています。

「私はどうなりたいのか」 この軸が定まっていると、弁護士は最短ルートのナビをセットすることができます。 もちろん、「まだ迷っている」というのも一つの答えです。その場合は、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを整理するのが弁護士の役割になります。

ポイント⑤:弁護士との「相性」を厳しくチェックする

これが最後の、そして最も重要なポイントです。

弁護士への依頼は、スーパーで商品を買うのとはわけが違います。 離婚交渉は、半年から1年、長ければ数年に及ぶ長い戦いです。その間、あなたは弁護士と何度も連絡を取り、自分の人生の深い悩みを共有することになります。

つまり、弁護士選びは**「パートナー選び」そのものです。 能力や実績はもちろん大切ですが、それ以上に「人間としての相性」**が合うかどうかが、解決の満足度を左右します。

法律相談は、弁護士があなたを審査する場ではありません。 **あなたが「この弁護士に私の人生を預けて大丈夫か?」を審査する場(お見合いの場)**だと思ってください。

ここをチェックしてください!

- 話を遮らずに聞いてくれるか?

- 一方的に法律論を捲し立てるのではなく、あなたの感情を受け止めてくれるか。

- 説明が分かりやすいか?

- 専門用語ばかり使わず、小学生でも分かる言葉で説明してくれるか。

- 「リスク」も説明してくれるか?

- 「絶対に勝てます」「慰謝料500万取れます」といった耳触りの良いことだけでなく、「負ける可能性」や「デメリット」も誠実に伝えてくれるか。

- 費用が明確か?

- 「やってみないと分からない」ではなく、見積もりを明確に出してくれるか。

- 「この人の前なら、泣いても大丈夫だ」と思えるか?

- 威圧的で怖い先生ではなく、安心して本音を話せる雰囲気があるか。

もし、相談中に「なんか違うな」「冷たいな」「上から目線だな」と感じたら、無理に依頼する必要はありません。 「一度持ち帰って検討します」と言って、別の法律事務所に行ってみましょう(セカンドオピニオン)。

あなたの人生を預けるのですから、妥協は禁物です。

まとめ:それでも「準備ができない」あなたへ

ここまで、「準備の大切さ」をお伝えしてきましたが、最後にこれだけはお伝えしておかなければなりません。

「もし準備ができなくても、辛くて限界なら、手ぶらで来てください。」

DVの渦中にいる方、突然追い出された方、ショックで何も手につかない方。 そんな極限状態の方に「時系列メモを作れ」「資料を揃えろ」と言うのは酷な話です。

準備は、あくまで「より良い相談にするためのツール」であって、「相談を受けるための条件」ではありません。 メモがなくても、資料がなくても、私たちが質問を重ねながら、あなたの頭と心を整理します。

一番恐ろしいのは、「準備ができていないから…」と相談を先延ばしにして、その間に相手に財産を隠されたり、子どもを連れ去られたりして、取り返しのつかない状況になることです。

「とりあえず、野条先生に話を聞いてもらおう」 「お茶を飲みに行くついでに寄ってみよう」

それくらいの軽い気持ちで構いません。

かがりび綜合法律事務所は、大阪の地で、悩めるあなたの「駆け込み寺」でありたいと思っています。 立派な会議室で緊張して話すのではなく、下町の法律事務所らしく、あなたの隣に座って、一緒に悩み、一緒に怒り、一緒に笑えるような解決を目指します。

あなたの人生の再出発(リスタート)。 その第一歩を、ここから一緒に踏み出してみませんか?

準備万端なあなたも、手ぶらのあなたも。 私はいつでも、ここでお待ちしています。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条 健人

「耐えられない…でも一人では…」別居したいけど踏み出せない方へ – かがりび綜合法律事務所

「耐えられない…でも一人では…」別居したいけど踏み出せない方へ – かがりび綜合法律事務所

現在の夫婦関係に耐えられないほど苦痛を感じており、「相手と離れたい」「家を出たい」と強く願っていても、実際に別居に踏み出すことは、多くの人にとって非常に大きなハードルとなります。

- 「相手との生活にもう耐えられない…でも、別居したらどうなるんだろう…」

- 「離婚した後の生活が不安で、別居に踏み切れない…」

- 「相手からDVやモラハラを受けていて、距離を置きたいけど、言い出したら危険かもしれない…」

このような悩みを抱え、苦しみから抜け出せないまま、時間だけが過ぎていく方は大勢いらっしゃいます。別居したいという気持ちは強くても、準備や手続き、そして何よりも**「本当に一人で大丈夫だろうか」という不安**が、なかなか最初の一歩を踏み出せない理由となります。

「苦しみから抜け出したい」あなたへ|

かがりび綜合法律事務所は、このような、現在の状況に耐えられず別居を強く希望しているにもかかわらず、自分一人では踏み出すことができないでいる方々のために、単に離婚の交渉や手続きだけでなく、まずは安全に別居を実現するためのサポート・プランをご提供しています。

私たちは、あなたが現在の苦しい状況から抜け出し、心身の安全を確保した上で、冷静に将来のことを考えられるようになるための、この「別居」という最初の一歩を、強力にサポートいたします。

別居実現に向けた、当事務所のサポートの流れ

当事務所の「別居サポート・プラン」は、あなたが安心して別居を実現できるよう、以下のステップで進めていきます。

- Step 1:生活状況やこれまでの経過を詳しくお聞きし、別居の疑問や不安を解消 まずは、ご相談者様が現在どのような状況で生活されているのか、これまでの夫婦関係の詳しい経過、そして別居について具体的にどのような疑問や不安(「どこに住めばいい?」「お金はどうなる?」「子どもとは会える?」など)を抱えているのかを、弁護士が丁寧にお聞きします。別居に関する現実的な問題点や法的な見通しについて分かりやすく説明し、ご相談者様の不安を一つずつ解消することで、別居に向けた心の準備を整えるお手伝いをいたします。

弁護士のサポートを受けて別居するメリット

自分一人で別居に踏み出すのが難しいと感じる方でも、弁護士のサポートを受けることで、様々なメリットが得られます。

- 不安の解消と心の準備: 専門家から具体的な情報や見通しを得ることで、「どうなるか分からない」という漠然とした不安が軽減され、別居に向けた心の準備ができます。

- 安全確保: 特にDVやモラハラを受けている場合、相手に知られずに安全に別居するための計画や、必要な場合の法的措置(接近禁止命令など)についてもアドバイスやサポートが可能です。

- 別居のタイミングと計画: 別居を開始するタイミングや、荷物の運び出し、後の離婚交渉に影響しうる重要な点について、専門的な視点から適切なアドバイスを受けることができます。

- 離婚に向けた準備: 別居の準備と並行して、離婚に向けた法的な準備(財産に関する情報収集、証拠の保全など)についてもアドバイスを受けることができ、別居後の離婚交渉をスムーズに進めるための基盤を築けます。

「耐えられない…でも一人では踏み出せない」あなたへ

現在の状況に耐えられないほど苦痛を感じているのに、別居したいという気持ちを行動に移せないでいる方。あなたは決して一人ではありません。多くの方が同じ悩みを抱えています。

「別居したいけど、どうしていいか分からない」「一人では怖くて動けない」「DVやモラハラから逃れたい」…そのようなお悩みを抱えている方は、どうか私たち弁護士にご相談ください。かがりび綜合法律事務所は、あなたの「苦しみから抜け出したい」という強い思いを、別居という具体的な一歩に変えるための強力なサポートを提供いたします。

別居でお悩みなら、かがりび綜合法律事務所へご相談ください

現在の夫婦関係からの別居を真剣に考えている方、別居したいけど不安で踏み出せない方。まずは、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

「夫から離れたい、でも怖い…」モラハラ・生活費を渡さない夫との別居・離婚を弁護士がサポート

「夫から離れたい、でも怖い…」モラハラ・生活費を渡さない夫との別居・離婚を弁護士がサポート|解決金獲得事例も紹介 – かがりび綜合法律事務所

モラハラや亭主関白が行き過ぎた威圧的な態度、あるいは正当な理由なく生活費を渡してくれないといった状況は、夫婦関係の基盤を揺るがし、被害者にとって耐えがたい苦痛となります。そのような状況から「もう解放されたい」「夫から離れたい」と強く願っても、相手からの報復を恐れたり、今後の生活への不安から、別居や離婚になかなか踏み出せない方は多くいらっしゃいます。

かがりび綜合法律事務所は、このような、困難な相手との関係に耐えながらも、一歩踏み出す勇気が出ないでいる方々に寄り添い、安全に、そして有利に別居・離婚を進めるためのサポートを提供しています。単に離婚の交渉だけでなく、その前段階である**「別居」という一歩を踏み出すための具体的な支援**も行っています。

今回は、モラハラや生活費を渡さない夫との関係に悩みながらも、弁護士のサポートを受けて別居・離婚を実現された事例をご紹介します。

「耐えられない…でも一人では…」モラハラ夫など、怖い相手からの別居が難しい理由

夫からのモラハラや威圧的な態度に長年耐えてきた妻にとって、離婚を切り出したり、ましてや「別居する」と伝えたりすることは、相手がさらに激高するのではないか、何をされるか分からないといった強い恐怖心を伴います。

また、経済的に夫に依存している場合や、これまでの生活で心理的にコントロールされてしまっている場合、「別居したら生活していけない」「夫の言うことを聞かないと、もっとひどいことになるのでは」といった不安から、苦しい状況に耐え続けてしまうことも少なくありません。

「相手との生活に耐えられない」「でも、自分一人では別居に踏み出す自信がない」…このように、苦しみから抜け出したい気持ちは強くても、不安や恐怖心から最初の一歩が踏み出せない方が大勢いらっしゃいます。

別居したい気持ちを「行動」へ|当事務所のサポート

かがりび綜合法律事務所は、別居したい気持ちは強くても、一人で踏み出せないでいる方々をサポートするための「別居サポート」を提供しています。私たちは、あなたが現在の苦しい状況から抜け出し、心身の安全を確保した上で、離婚に向けた準備を冷静に進められるよう、別居という具体的な行動を支援します。

別居のタイミング、準備しておくべきこと、そして相手方への通知など、不安な点を一つ一つ解消し、安全に家を出るための具体的な計画を共に立て、実行をサポートいたします。

【解決事例1】怖い夫の暴言…別居・調停を弁護士に任せて離婚を実現

【ご依頼者】 40代 女性 【ご相談内容】 夫のモラハラや亭主関白的な言動に長年悩み、お子さんが成長されたことを機に離婚を決意されました。しかし、いざ夫に離婚や別居の話を切り出そうとすると、様々な暴言を言われるため、前に進めずにいました。どうすれば良いか分からず悩んでいたところ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

【当事務所の対応と結果】 お話を伺うと、ご依頼者様は離婚の決意は固いものの、別居について言及するだけで夫の暴言がひどくなるため、一歩踏み出せない状況でした。そこで、ご依頼を受け、別居のタイミングを慎重に決め、それまでに離婚に向けた準備を周到に行いました。そして、別居を実行するタイミングで、弁護士から夫へ別居と離婚交渉開始の通知を入れました。同時に、離婚調停の申立てと、別居中の生活費である婚姻費用の請求手続きも行いました。

弁護士が窓口となり、夫とのやり取りを全て担当しました。このため、ご依頼者様は別居から離婚調停が成立するまで、夫と顔を合わせる機会を最小限に抑えることができました。夫が離婚に応じない状況でしたが、調停手続きを通じて話し合いを進め、最終的に離婚が成立しました。

この事例は、怖い相手への直接の働きかけが難しい場合でも、弁護士が介入し、戦略的な別居のタイミングと法的手続きを組み合わせることで、ご依頼者様が直接相手と対峙することなく、安全に離婚を実現できることを示しています。

【解決事例2】生活費をくれない夫との別居…婚姻費用請求を交渉の武器に解決金を獲得

【ご依頼者】 50代 女性 【ご相談内容】 夫の突然の怒りや心理的なDV、そして生活費を渡してくれないという状況に長年耐えてきました。夫は家計を管理し、ご依頼者様は夫の収入に頼るしかない状況でした。このままではいけないと考え、離婚を決意されました。

【当事務所の対応と結果】 ご依頼者様は、弁護士と事前に作戦を立て、別居を実行しました。そして、別居と同時に、別居中の生活費を求める婚姻費用の請求手続きを行いました。夫は当初離婚に応じませんでしたが、調停手続きの中で婚姻費用を請求されたことで、安定的に生活費を支払う必要が生じました。

弁護士は、この婚姻費用の請求を交渉の武器として活用し、ご依頼者様が経済的な不安なく、こちらの言い分を毅然と主張できる「こちらの土俵」で話し合いを進めました。その結果、最終的には夫が解決金として200万円を支払うという内容で合意が成立し、調停離婚が成立しました。

この事例は、生活費を渡さない夫からの別居という困難な状況でも、弁護士のサポートを受けて婚姻費用を請求し、経済的な安定を確保することが、その後の離婚交渉を有利に進めるための強力な leverage となり、納得のいく解決金獲得に繋がることを示しています。

「生活費を渡してくれない」は離婚理由になる?

夫(妻)が、正当な理由なく、結婚生活に必要な生活費を負担しない、あるいは全く渡してくれないという行為は、民法で定められた離婚理由の一つである**「悪意の遺棄」**に該当する可能性が高いです。夫婦は互いに協力し扶助し合う義務があるため、収入のある側が生活費を負担しないことは、この義務に違反する行為とみなされます。

生活費の不払いが長期間にわたる場合、離婚調停や裁判において、離婚が認められる有力な根拠となります。

怖い相手との別居・離婚を弁護士に依頼すべき理由|当事務所の強み

モラハラや威圧的な態度、生活費を渡さないといった相手との別居・離婚は、ご依頼者様の心身にとって大きな負担となります。一人で抱え込まず、弁護士に依頼することで、様々なメリットが得られます。

- 別居という困難な一歩のサポート: 別居の計画立案、安全確保のアドバイス、相手方への通知など、別居そのものを実現するための具体的なサポートを行います。

- 怖い相手への対応を一任: 相手方との直接のやり取りを全て弁護士が担当するため、相手の暴言や高圧的な態度に直接晒される精神的な負担から解放されます。

- 戦略的な手続きの選択: 別居のタイミング、通知の方法、調停や裁判といった手続きの選択など、ご依頼者様にとって最も有利かつ安全に進めるための戦略を立てます。

- 経済的な問題の適切な解決: 婚姻費用、養育費、財産分与、解決金など、離婚後生活に不可欠な経済的な条件を、ご依頼者様の状況に合わせて最大限確保できるよう交渉・請求します。本事例のように婚姻費用請求を交渉の武器とすることも可能です。

- 専門知識と経験に基づいた見通し: モラハラや生活費の不払いといった問題が、離婚においてどのように評価されるのか、裁判例などを踏まえた専門的な見通しをお伝えします。

怖い相手との別居・離婚を考えているあなたへ|かがりび綜合法律事務所へ

モラハラや威圧的な言動、生活費の不払いといった相手との生活に耐えながらも、恐怖や不安から別居や離婚に踏み出せないでいる方。あなたは一人ではありません。

かがりび綜合法律事務所は、そのようなあなたの勇気ある一歩を全力でサポートいたします。安全な別居の実現から、弁護士による相手方への対応、そして離婚成立と新たな人生のスタートまで、あなたの心に寄り添い、最善の解決を目指します。

まずはあなたの抱えているお悩みをお聞かせください。一緒に、その苦しい状況から抜け出すための具体的な道筋を見つけましょう。

【大阪の弁護士が解説】後悔しない離婚のためのガイド

1. 「性格の不一致」だけで離婚はできるのか?

「夫(妻)と価値観が合わない」「もう愛していない」といった、いわゆる性格の不一致を理由にした離婚相談は非常に多いです。法律上は「婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)」に該当するかが争点となります。

裁判所が「破綻」を認める基準

裁判所が婚姻関係の破綻を認定する際、主観的な感情だけでなく、客観的な状況を重視します。

- 別居期間の影響: 精神的な不仲に加え、2〜3年程度の別居があれば、離婚原因として認められやすくなります。

- 個別の事情の考慮: 性格の不一致のほか、正当な理由のない性交渉拒否、異常な性行為の要求、親族との不和なども判断材料となります。

判例に見る判断の分かれ目

実務では、事情によって結論が大きく異なります。

- 認められた事例: 大阪高裁(2009年)では、80歳を超える夫からの請求に対し、1年余りの別居で離婚を認めました。

- 認められなかった事例: 名古屋高裁(2008年)では、妻がうつ病のケースで、別居が2年に及んでいても、夫の理解や改善の期待があるとして破綻を認めませんでした。

特に熟年離婚では、一方が「残りの人生を納得いくものにしたい」と切望しても、相手が理不尽だと反発し、裁判官が和解を勧めるケースも少なくありません。説得には、客観的な証拠が不可欠です。

2. 不貞行為(不倫・浮気)の慰謝料相場と「勝つための証拠」

パートナーの裏切りは、慰謝料請求の対象となります。しかし、請求には厳格な条件があります。

法律上の不貞行為と証拠

法律上の「不貞行為」とは、原則として肉体関係を指します。

- 必要な証拠: 相手が否認する場合、ラブホテルへの出入り写真、具体的なメッセージ、録音、探偵の報告書などの客観的証拠が不可欠です。

- 追及のタイミング: 証拠を確保する前に相手を問い詰めるのは、証拠隠滅のリスクがあるため避けるべきです。

慰謝料の金額

- 相場: 実務上は、数十万円から300万円程度となることが一般的です。婚姻期間、不貞の態様、精神的苦痛の程度によって裁判官が判断します。

3. 「悪意の遺棄」とは? 生活費をくれない、勝手に出て行った場合

配偶者が協力義務を放棄することを「悪意の遺棄」と呼び、離婚原因となります。

遺棄の定義

「遺棄」には、相手を保護のない状態に置く「移置」と、場所の移動を伴わない「置き去り」の両方が含まれます。

- 裁判例では、実際には「置き去り(家出)」の事例がほとんどです。

- 「悪意」の判断: 正当な理由なく、同居・協力・扶助義務を継続的に履行せず、共同生活を廃絶する意思があると推測される場合に認められます。

4. 子どものための「面会交流」最新実務と制限

離婚後、子どもと離れて暮らす親が交流する「面会交流」は、原則として**「子の最善の利益」**を最優先に考えます。

代理人弁護士の視点

現在の家裁実務は、面会交流は子にとって有益なものと捉え、円滑な実施に向けて審理を進めます。

- 弁護士は、依頼者の希望が「子の利益」に沿うものかを冷静に判断し、必要であれば再考を促す役割も担います。

面会交流を制限・禁止すべきケース

子の福祉を害するおそれがある場合は、制限が検討されます。

- 具体的な理由: 非監護親による子の連れ去りのおそれ、子に対する虐待、監護親に対する暴力(DV)などは、制限・禁止の事由となり得ます。

- 子の拒絶: 子の年齢や発達段階に応じ、拒絶に実質的な理由がある場合は慎重に検討されます。

- 養育費との関係: 重要な点ですが、「養育費を支払わないから面会させない」ということは、法的には認められません。これらは対価関係にはないと考えられています。

大阪で離婚問題にお悩みなら「かがりび綜合法律事務所」へ

離婚の手続きは、精神的な負担が非常に大きいものです。大阪の「かがりび綜合法律事務所」では、依頼者様が一日も早く平穏な日常を取り戻せるよう、法的な盾となって全力でサポートします。

- 戦略的な証拠収集のアドバイス

- 妥当な慰謝料・財産分与の交渉

- 子どもの幸せを第一に考えた面会交流の設計

一人で悩まず、まずはプロの弁護士にご相談ください。あなたの新しい門出を、私たちが支えます。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会所属)

解決へと導いた離婚・男女問題の事例

大阪の弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条健人です。

これまで私が担当し、解決へと導いた離婚・男女問題の事例をまとめました。離婚問題は、単なる法律の適用だけでなく、「その後の人生をどう生きたいか」という依頼者様の想いが最も重要です。

これら5つの事例を通じて、当事務所の解決へのアプローチを感じていただければ幸いです。

⚖️ 離婚・男女問題の解決事例紹介

1. 【養育費・親権】スピード解決と「将来の安心」を両立したケース

依頼者:30代 女性

- ご相談内容: 夫の夜遊びと日常的なモラハラに限界を感じておられました。精神的に疲弊し、「一刻も早く、でも子供たちの生活は守りたい」という切実な願いでご来所されました。

- 当事務所の対応と結果: 不貞を疑わせるLINEの証拠や、モラハラの記録を精査。裁判になれば「うつ状態」を引き起こすほどの虐待であると厳しく指摘し、交渉を開始しました。 依頼者様が「将来の確実な履行」を望まれていたため、あえて慰謝料を月々の養育費に上乗せするスキームを提案。高額な養育費を維持しつつ、強制執行が可能な「公正証書」を作成することで、円満かつスピーディーな解決を実現しました。

2. 【不倫慰謝料】500万円の請求を100万円まで大幅減額したケース

依頼者:20代 女性(請求された側)

- ご相談内容: 職場の上司との不倫が発覚。相手の妻から、相場を大きく超える500万円という高額な慰謝料を請求され、パニック状態で相談に来られました。

- 当事務所の対応と結果: 不貞の回数や期間、さらに「上司側が主導して関係を誘発した」という背景を精査。相手方夫への請求がなされていない点など、法的な反論箇所を的確に突き、調停にて100万円での解決(400万円の減額)を勝ち取りました。野条の視点: 請求側の弱点を知り尽くしているからこそ、攻守を入れ替えた粘り強い交渉が可能です。

3. 【性格の不一致】パワハラ気質の妻と3ヶ月で協議離婚したケース

依頼者:30代 男性

- ご相談内容: すでに別居中でしたが、妻側の性格が非常に強く、話し合いをしようとしても一方的に責められ、精神的に追い詰められて離婚協議が進まない状態でした。

- 当事務所の対応と結果: 弁護士が窓口となり、相手方との直接接触を遮断。依頼者様の「とにかく急ぎたい」という意向を汲み、財産分与を正確に行う一方で、迅速な合意を目指して交渉。受任からわずか3ヶ月で離婚が成立しました。野条の視点: 男性側からのご依頼も増えています。相談後に依頼者様が本来の明るさを取り戻していく姿が非常に印象的でした。

4. 【面会交流】「子供との絆」と「解決金」を同時に確保したケース

依頼者:40代 男性

- ご相談内容: 夫婦喧嘩の末に家を追い出され、お子様とも会えない状況に。居場所を失った喪失感の中、離婚調停の申し立てを決意されました。

- 当事務所の対応と結果: 「子供の成長を見守りたい」という依頼者様の想いを軸に、面会交流の具体的かつ詳細な条件にこだわって調停を展開。長年の婚姻関係に伴う財産分与に加え、納得のいく解決金を得る形で、将来の面会交流を確約させた離婚を成立させました。野条の視点: 「子供に会いたい」という強い想いが、最後まで戦い抜く力になりました。

5. 【不倫慰謝料】確実な証拠で、夫の不貞相手から150万円を獲得

依頼者:30代 女性(請求する側)

- ご相談内容: 探偵の調査で夫の不貞が判明。「人生を裏切られた」という深い悲しみの中でご相談いただきました。

- 当事務所の対応と結果: 非常に緊張して電話をかけてこられた依頼者様の心痛に寄り添い、まずは不貞相手に対する慰謝料請求を先行。内容証明郵便による交渉に対し、相手方は反論してきましたが、客観的な証拠を突きつけて再反論し、150万円での合意に至りました。野条の視点: 法律事務所への相談は緊張されると思いますが、弊所は「優しく・丁寧な対応」を徹底しています。

💡 代表弁護士 野条健人からのメッセージ

離婚事件は、何に重きを置くかで戦略が180度変わります。「とにかく別居したい」「慰謝料をきっちり取りたい」「子供との面会を死守したい」など、まずはあなたの本音をお聞かせください。

私たちが、あなたにとっての「最適解」を一緒に見つけ、一生懸命に取り組むことをお約束します。

とても強い味方がついてくれた!(感謝の声)

依頼から解決までのケース

離婚・男女問題

2025年6月に解決

30代女性

相談の時からとても親身になって話を聞いて下さり、あまりの嬉しさに涙を流してしまいました。依頼してからは自分にとってとても強い味方がついてくれた!とゆう感覚になり気持ちもしっかり保てて、強気で過ごすことができました。メールや、電話でも気軽に相談に乗っていただき、嬉しかったです。自分がなかなか上手く言葉にできないいいたいことや、伝えたいことをうまく言葉にしてもらえてありがたかったです!なにより、早期解決できて本当に感謝しています。本当にお世話になりました!先生に依頼して良かったです!

相談した出来事

長年のモラハラがきつく、別居に踏み切れずどうしていいかわからないため、先生へすがりました。

妻とのパワーバランスに悩み、自分からは言い出せない」という男性

大阪の弁護士法人かがりび綜合法律事務所で代表弁護士を務めております、野条健人(のじょう けんと)です。

離婚という大きな決断に直面した際、苦しまれているのは女性だけではありません。近年、私のもとには「妻とのパワーバランスに悩み、自分からは言い出せない」という男性からの切実なご相談が増えています。

今回は、妻側の強い性格(パワハラ的気質)に圧倒されながらも、戦略的な介入によってわずか3ヶ月という短期間で、適正な財産分与と円満な離婚を実現した30代男性の解決事例をご紹介します。

1. 相談の背景:性格の不一致と、崩れた「家庭内バランス」

今回の依頼者様は30代の男性。お子様が2人いらっしゃいましたが、以前から「性格の不一致」を強く感じており、相談時にはすでに別居を開始されていました。

依頼者様が最も悩まれていたのは、奥様の「パワハラ的」な気質でした。

- 話し合いが成立しない: 離婚や財産分与について冷静に議論しようとしても、一方的に責め立てられたり、感情的に圧倒されたりしてしまう。

- 精神的な疲弊: 長年のパワーバランスの偏りにより、依頼者様は自分から意見を言うことに強い恐怖を感じ、精神的にひどく消耗されていました。

- 財産分与の不安: 適正に財産を分けたいという思いはあっても、相手の勢いに押されて「不当な条件を飲まされるのではないか」という不安を抱えていらっしゃいました。

こうした状況下で、「自分一人ではもう限界だ」と感じ、当事務所の門を叩かれました。

2. 野条健人の戦略:感情の衝突を回避する「遮断」と「スピード解決」

お話を伺い、私は依頼者様の精神的な回復が最優先であると判断しました。同時に、資産管理や適正な評価に強みを持つ弁護士として、迅速かつ合理的な解決を目指しました。

① 窓口の完全な一本化

受任後すぐに、私から奥様へ通知を送りました。**「今後の連絡はすべて弁護士である野条を通してください。本人への直接の連絡は控えてください」**という強い通告です。 これにより、依頼者様を苦しめていた「直接の衝突」を物理的・法的に遮断しました。

② あえて「慰謝料」よりも「スピード」を選択

法的には慰謝料請求も検討できる内容でしたが、依頼者様と深く協議を重ねた結果、**「一刻も早く、精神的な自由を手に入れたい」**という強いご希望を確認しました。 裁判に持ち込めば数年かかる可能性もありますが、交渉で着地させれば数ヶ月で終わります。私は「攻めの交渉」を行い、奥様に対しても「長引くことのデメリット」を的確に提示しました。

3. 解決の結果:わずか3ヶ月での協議離婚成立

徹底した交渉の結果、相談からわずか3ヶ月という異例のスピードで協議離婚が成立しました。

- 財産分与の適正化: 奥様の主張に流されることなく、通帳や資産を精査し、法的に妥当な範囲での正確な分与を実現しました。

- 親権と養育費の合意: お子様お二人の将来を第一に考え、適正な額の養育費を設定した上で合意。

- 精神的な回復: 何より、依頼者様が驚くほど元気に、明るくなられたことが印象的でした。

受任直後は表情が暗く、声にも元気がなかった依頼者様が、解決の日には晴れやかな笑顔で「本当に体が軽くなりました」と仰ってくださったとき、この仕事の意義を改めて強く感じました。

4. 弁護士 野条健人からのコメント

「男性側からの離婚請求」は、今や決して珍しいことではありません。 特に、今回のように**「妻側の力が強く、離婚の話さえ切り出せない」**という状況で、精神的にボロボロになってから相談に来られる方は多いのが実情です。

「弁護士に話すだけで、心の重荷は半分になります。」

一人で抱え込んでいると、相手の言いなりになってしまったり、逆に過度な攻撃をしてしまったりと、冷静な判断ができなくなります。 私は、依頼者様が何を求め、私たちが何を実現できるのか、専門家の視点から丁寧にご説明し、一生懸命に取り組むことをお約束します。

「とにかく今の生活から抜け出したい」「正当な権利を守りたい」 そんな思いがあるなら、一度お気軽にご相談ください。大阪の地で、あなたが再び笑顔を取り戻すためのパートナーとして、全力でサポートいたします。

【大阪・女性のための離婚相談】「もう限界」を「笑顔」に変える。精神面から戦略まで、弁護士があなたに寄り添い最後まで闘い抜く理由。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条健人です。

今、このページを読んでいるあなたは、きっと暗いトンネルの中にいるような気持ちではないでしょうか。 「夫とまともに話し合いができない」 「モラハラで心がボロボロだけど、離婚を切り出すのが怖い」 「子供の将来を考えると、一歩が踏み出せない」

当事務所には、日々多くの女性がその胸の内を明かしに来られます。実際に、男女問題の相談者の半数以上が女性であり、私たちは数多くの「新たな人生のスタート」を応援してきました。

多くの解決事例を見てきた私だからこそ、断言できることがあります。 「安易な妥結は、一生の後悔につながります。あなたは、もっと正当な権利を主張していいのです」

この記事では、当事務所がなぜ多くの女性に選ばれ、高い評価をいただいているのか。そして、実際にどのような逆転劇が起きているのかを詳しくお話しします。

1. 「心の交通整理」から始まる、当事務所のカウンセリング

離婚は単なる法的な手続きではありません。人生の大きな決断です。 そのため、弊所では**「離婚相談とともにカウンセリング」**を極めて重視しています。

多くの方は、夫とのパワーバランスが崩れ、自分の意見を封じ込められ、本来の自分を見失っています。 「私が悪いのかな」「これくらい我慢すべきなのかな」 そうした不安を一つひとつ解きほぐし、**「心の交通整理」**をすること。それだけで、解決への視界は劇的にクリアになります。

当事務所には、次のような切実なご相談が寄せられます。

- 夫と上手く離婚の話ができずに困っている

- 夫のモラハラ的・パワハラ的被害を受けて離婚したい

- 不倫や過去のモラハラのことも含め慰謝料請求をしたい

- 突然、夫から離婚を迫られてどうしていいかわからない

- 不動産の財産分与や住宅ローンの行方が不安

- 親権を絶対にとりたい。子供を返してほしい

- 妥当な慰謝料や養育費の金額がわからない

- DVを受けて別居したいが、手順が分からない

どんな些細なことでも構いません。まずは、あなたの心の内をすべてお話しください。私たちは、あなたの**「最強の味方」**として、精神面から戦略まで徹底的にサポートし、解決まで伴走します。

2. 現代の女性が直面する「3つの大きな壁」

最近、日本でも女性側からの離婚相談が増加していますが、その背景には共通する「3つの深刻な問題」があります。

① 巧妙化するモラルハラスメント(精神的DV)

目に見える傷がないため、周囲に理解されにくく、本人さえも「自分が悪い」と思い込まされているケースです。私たちはこれを「魂の殺人」と捉え、法的な証拠として構成し、相手方の支配からあなたを救い出します。

② 経済的自立と財産分与の不透明さ

「専業主婦だから貯金がない」「夫が財産を隠している」といった不安です。特に大阪の不動産を含む財産分与は複雑ですが、私たちは隠し財産の調査から将来の生活設計まで、粘り強く交渉します。

③ 子供の未来と親権・養育費

「子供から父親を奪う罪悪感」や「経済力がないと親権は取れないという誤解」です。子供にとっての本当の幸せを第一に考え、母親が安心して育てられる環境を法的に確保します。

3. 【実録】かがりび綜合法律事務所による「3つの逆転解決事例」

私たちが「最後まで粘り強く闘う」ことで、どのような結果が得られるのか。実際の事例をご紹介します。

事例①:子供の環境を守り抜き、自宅確保とローン完済を約束

【相談内容】 夫から身に覚えのない浪費を理由に離婚を迫られた相談者様。離婚には同意するものの、小学生の子供二人のために、住み慣れた家だけは離れたくないという切実な願いがありました。しかし、ご自身の収入ではローンは払えません。

【当事務所の対応と結果】 夫側の主張する「浪費」を徹底的に否定し、夫側に「裁判をしても離婚は認められない」という現実を突きつけました。その上で、「早期離婚に応じる条件」として強気の交渉を展開。 結果、**「子供が大学を卒業するまで夫がローンを全額支払い、その後、不動産名義を妻に変更する」**という異例の合意を勝ち取りました。養育費も適正額を確保し、子供たちの環境を100%守り抜きました。

事例②:直接交渉を遮断し、算定表通りの婚姻費用と平穏を確保

【相談内容】 夫のモラハラから逃れるために別居した途端、夫が「勝手に出て行った奴に払う金はない」と生活費をストップ。夫は直接の話し合いを強要し、相談者様は精神的に追い詰められていました。

【当事務所の対応と結果】 受任直後、夫への直接連絡を一切禁止し、即座に婚姻費用と離婚の調停を申し立てました。「会わなければ払わない」という夫の身勝手な主張を、裁判所の算定表というルールで封じ込めました。 結果、離婚まで毎月14万円の婚姻費用、財産分与200万円、離婚後も毎月10万円の養育費を獲得。相談者様は一度も夫と顔を合わせることなく、笑顔で再出発されました。

事例③:有責配偶者からの離婚請求。絶望から「円満離婚」と「正当な財産」へ

【相談内容】 一度は不倫を許されたものの、その後の夫の態度に耐えかねて別居した相談者様。「浮気をした側からの離婚は認められない、財産ももらえない」という世間の噂に絶望し、老後の不安を抱えていらっしゃいました。

【当事務所の対応と結果】 「過去の過ち」と「これまでの長年の貢献」を切り離し、調停委員に対して「これ以上憎しみ合って暮らすことが双方の人生にとってマイナスである」ことを丁寧に説得しました。 結果、有責性を問われる泥沼の裁判を回避し、1年以内に円満な調停離婚が成立。夫婦共有財産の45%という正当な財産分与を得ることができました。

4. なぜ「安易な妥結」をしてはいけないのか

私たちは、解決を急ぐあまりの「安易な妥協」を絶対にお勧めしません。

「早くこの苦しみから逃れたい」という一心で不利な条件で判を押してしまうと、数年後に「あの時もっと言っておけばよかった」という後悔、そして生活の困窮という二重の苦しみが待っています。

- 財産分与は適切か?

- 養育費は将来の進学まで考慮されているか?

- 年金分割や慰謝料の見落としはないか?

当事務所は、あなたの人生の「その先」を見据えています。だからこそ、最後まで粘り強く闘います。

5. 大阪の女性へ。まずは、その心の内をお話しください。

「まだ離婚迷っているけれど、相談してもいいの?」 「こんなこと、弁護士さんに話してもいいのかな?」

そう思われるかもしれませんが、初回相談は無料です。 解決を急がせることはありません。まずは絡まった糸を解くように、あなたの不安を整理することから始めましょう。

私たちは、女性特有の悩みに寄り添うための専用プランをご用意し、半数以上の女性クライアント様と共に歩んできました。 モラハラや不倫での苦痛、親権への執着……。その全てを、「納得・安心・笑顔」の解決へと導きます。

勇気をもって踏み出したその一歩を、私は絶対に無駄にしません。 解決まで、私があなたの隣で伴走します。

【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】 代表弁護士:野条 健人(のじょう けんと)

【大阪の女性へ】「もう限界…」と一人で悩まないで。離婚に強い弁護士が教える、あなたと子供の未来を守るための“正しい離婚”の進め方

【大阪の女性へ】「もう限界…」と一人で悩まないで。離婚に強い弁護士が教える、あなたと子供の未来を守るための“正しい離婚”の進め方

はじめまして。**弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条健人(のじょう けんと)**です。 私は大阪を拠点に、これまで数多くの離婚問題、とりわけ「女性側の離婚」に注力してまいりました。

「離婚したいけれど、経済的な不安がある」 「夫のモラハラが怖くて言い出せない」 「専業主婦だから、財産なんて何もないと言われた」

今、この画面を見ているあなたは、誰にも言えない苦しみを抱え、暗いトンネルの中にいるようなお気持ちかもしれません。 離婚は単なる「法律手続き」ではありません。あなたの人生を再構築し、本当の笑顔を取り戻すための「リスタート」です。

この記事では、多くの女性が直面する離婚のリアルな悩みと、私たちが提供できる解決策、そして「知らなきゃ損をする」お金の話まで、包み隠さずお伝えします。

なぜ今、女性からの「離婚」が増えているのか?

近年、日本全体の離婚率は上昇傾向にあり、中でも「女性から離婚を切り出す」ケースが増えています。その背景には、現代特有の3つの問題があります。

1. 経済的自立とキャリアの問題

かつては「我慢して夫に養ってもらう」が当たり前でしたが、今は女性も社会で活躍する時代です。しかし、家事・育児の負担が女性に偏る現実は変わっていません。「自分の人生を自分で決めたい」と願う女性にとって、理解のない夫との生活は足枷でしかありません。

2. 夫婦関係の悪化(モラハラ・DV)

殴る蹴るだけが暴力ではありません。「お前はダメだ」と人格を否定する言葉の暴力(モラルハラスメント)や、無視、不貞行為。これらは立派な離婚事由です。心が壊れてしまう前に、環境を変える決断が必要です。

3. シングルマザーとしての不安

「一人で育てられるか」という不安はもっともです。しかし、適切な「養育費」や公的支援を確保できれば、生活は成り立ちます。我慢して笑顔のない家庭で育つより、ママが笑顔でいることが子供にとっても一番の幸せです。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所が選ばれる理由

~女性のための離婚相談・3つの強み~

① カウンセリング力がある「女性弁護士・男性弁護士」両方が在籍

当事務所には、男女両方の弁護士が在籍しており、選択が可能です。 「同性の女性弁護士に共感してほしい」 「男性弁護士に夫への壁になってもらいたい」 どちらのニーズにもお応えします。重要なのは、全弁護士が**「メンタルヘルス」**に精通していること。法的な盾になるだけでなく、精神的な支柱としてあなたの心を折れさせません。

② 女性側・男性側、両方の視点を踏まえた戦略

私たちは男性側のご依頼も受けているため、「夫がどう攻めてくるか」の手口を熟知しています。相手の思考を先読みし、先手を打つことで、交渉を有利に進めます。

③ 徹底した「生活設計」サポート

離婚して終わりではありません。FP的な視点で、離婚後の家計シミュレーションや公的制度のご案内まで行い、あなたの「未来」を作ります。

「逃げるが勝ち」を確実にする【別居サポート】

DVやモラハラを受けている場合、同居したままの話し合いは不可能です。 当事務所では、以下のような「別居に向けたサポート」を提供しています。

- 徹底的な相談: 現状を整理し、不安を解消します。

- 資料収集チェックリスト: 別居後に困らないよう、持ち出すべき証拠(通帳、保険証券等)を指示します。

- DV対応: 警察との連携や保護命令の申立てを行います。

- Xデー(別居日)の策定: 最も安全なタイミングと段取りを計画します。

- 弁護士が窓口に: 別居直後から夫との連絡を遮断します。

- 生活費(婚姻費用)の即時請求: 別居中の生活費を直ちに請求します。

■ 女性が損をしないための離婚Q&A

ここからは、実際によくいただくご相談に、本音でお答えします。

Q. 夫と話し合いができません。一人で対応すべきですか?

A. いいえ、弁護士にお任せください。 調停は当事者だけでも可能ですが、離婚原因、慰謝料、財産分与、年金など複雑な問題を一人で抱えるのは困難です。弁護士がいれば、相手や調停委員に対して法的に正しい主張ができ、精神的な負担も激減します。「相手と話したくない」という理由だけでも、弁護士を頼る十分な理由になります。

Q. 専業主婦ですが、「財産分与や年金分割はしない」と言われています。

A. 諦めないでください。専業主婦でも当然に請求できます。 財産分与は、夫婦で築いた財産を半分にする制度です(2分の1ルール)。あなたが専業主婦として家を守ってきたからこそ、夫は資産を作れたのです。 また、年金分割も最大0.5(半分)まで認められます。夫が何と言おうと、法的にはあなたの権利です。調停や審判になれば、ほぼ確実に認められます。

Q. 夫が財産を隠しているようです。どうすればいいですか?

A. 弁護士の権限で徹底的に調査します。 相手が自主的に開示しない場合、**「弁護士会照会」や裁判所の「調査嘱託」**を利用し、金融機関に対して口座残高の開示を求めます。 ただし、銀行名や支店名のアタリをつける必要があるため、別居前の情報収集(郵便物のチェック等)が鍵を握ります。この「戦略」を練るためにも、家を出る前にご相談ください。

Q. 親権を取れるか心配です。

A. 「子供の福祉」を最優先に実績を積みましょう。 親権・監護権は、これまでの育児実績(監護の継続性)や子供への愛情、環境などを総合的に判断して決まります。 もし親権と監護権が分かれた場合でも、監護権者となれば子供と一緒に暮らすことができます。お子様の幸せを守るため、弁護士が調停や審判で全面的にサポートします。

【重要】離婚成立には「どのくらいの別居期間」が必要?

「相手が離婚に同意してくれない」 この場合、裁判で離婚を認めてもらう必要がありますが、そこで重要になるのが「別居期間」です。

民法第770条(裁判上の離婚)

法律では、不貞行為(浮気)やDVなどの明確な理由がない場合、**「その他婚姻を継続し難い重大な事由」**があるかが争点になります。 実務上、性格の不一致などでこの「重大な事由」と認められるには、長期間の別居(一般的には3年~5年程度)が必要とされることが多いです。

「えっ、そんなに待たないといけないの?」と思われたかもしれません。 だからこそ、弁護士が必要なのです。

私たち弁護士は、ただ時間を待つのではなく、交渉によって「早期の離婚合意」を目指します。 「判決まで争えば夫側も婚姻費用(生活費)を数年間払い続けなければならず、損をする」 といった経済合理性を相手に説き、早期解決へ導く交渉を行います。 一人で悩んで時間を浪費する前に、プロの知恵を使ってください。

最後に:あなたの人生は、あなたのものです

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

離婚協議において、感情的な対立は避けられません。しかし、弁護士が入ることで感情論を排除し、「法的・経済的に正しい条件」で冷静に解決することができます。

私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、子どもの幸せと、あなたの新しい人生を最優先に考えます。 「こんなことを相談してもいいのかな?」と迷う必要はありません。 まずは一度、無料相談にお越しください。

あなたの勇気ある一歩を、私たちが全力で受け止めます。

【お問い合わせ・ご予約はこちら】 弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士:野条 健人 注力分野:離婚・男女問題、財産分与、親権問題、モラハラ対応 エリア:大阪府全域・関西圏

« Older Entries