【弁護士 野条健人 が解説】離婚後の面会交流を拒否されたら?|子どもの利益を最優先に考える解決策

「離婚後も子どもと会いたいのに、元妻(夫)に会わせてもらえない…」

離婚が成立すると、元夫婦はそれぞれ別の道を歩み始めますが、子どもたちにとっては、両親ともに大切な存在であることに変わりありません。しかし、親権者(監護親)と非親権者(非監護親)の間に感情的な対立があると、子どもとの面会交流がスムーズに行われないケースが少なくありません。

面会交流は、子どもの健やかな成長にとって不可欠な「子の権利」であり、同時に、親の「権利」と「義務」でもあります。そのため、たとえ元配偶者との関係が悪くても、子どもの利益を第一に考え、面会交流の機会を確保することは、親としての重要な責任です。

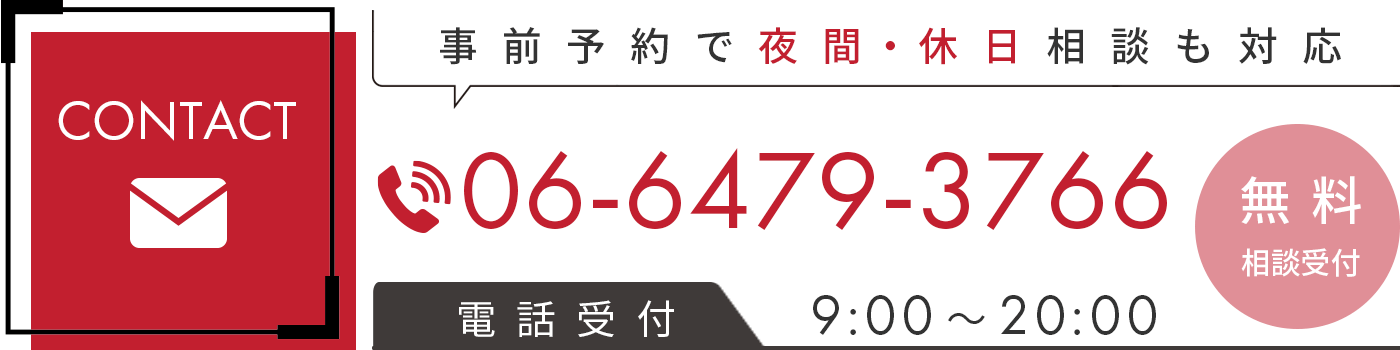

この記事では、離婚弁護士として数多くの面会交流問題を解決してきた私、野条健人が、面会交流を拒否された場合の対処法、そして弁護士に相談・依頼するメリットについて、具体的な事例を交えながら詳しく解説します。

もしあなたが、離婚後の子どもとの関係に悩んでおり、どうすれば良いか分からず不安な気持ちでいるなら、ぜひ最後までお読みください。

- 面会交流とは?なぜ子どもにとって大切なのか?

面会交流とは、離婚後に子どもと別居している親(非監護親)が、子どもと直接会ったり、電話や手紙、メールなどで交流することをいいます。

審判例においても、面会交流は以下の性質を持つと述べられています。

親の監護義務を全うするために親に認められる権利である側面

人格の円満な発達に不可欠な両親の愛育の享受を求める子の権利としての性質

つまり、面会交流は、親と子の絆を維持し、子どもが「親に捨てられたのではないか」という不安を抱くことなく、愛情と信頼の大切さを体験する上で欠かせないものなのです。

- 面会交流が拒否されるケースと、そのリスク

本来、面会交流を認めるかどうかは、子どもの心身の状況や意思、そして何よりも「子の利益があるか」を総合的に判断して決定されます。

問題とならない事案としては、例えば、夫婦が円満に離婚し、お互いに子どもの幸せを第一に考えている場合、積極的に面会交流が認められる可能性が高いです。また、離婚前の調停や裁判で、面会交流に関する取り決めがある場合は、離婚後もその取り決めに従うことが求められます。

しかし、以下のようなケースでは、面会交流がスムーズにいかず、トラブルに発展することがあります。

元配偶者との不仲: 離婚時の感情的な対立が尾を引き、信頼関係が形成されず、面会交流を拒否される。

口 約束のみの取り決め: 「いつでも会っていいよ」といった口約束だけでは、後々トラブルになった場合に相手に支払いを強制することが困難です。

具体的なルールの欠如: 面会交流の頻度、時間、場所、連絡方法などが曖昧なため、元配偶者との間で意見の対立が生じる。

- 面会交流を拒否された場合の対処法

(1)まずは冷静な話し合いを試みる

まずは、元配偶者と冷静に話し合うことが重要です。感情的にならず、「なぜ面会交流を拒否するのか」という相手の気持ちに耳を傾けてみましょう。

もし、面会交流を拒否する理由が「連れ去りの恐れがある」「暴力の恐れがある」といった、子どもの安全に関わることであれば、その不安を解消するための対策を一緒に考える必要があります。

(2)調停を申し立てる

話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることができます。

調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら、面会交流の方法について話し合いを進めます。裁判所が定める「標準的な面会交流のルール」(月に1回、数時間程度など)を参考に、話し合いを進めるのが一般的です。

調停が不成立に終わった場合は、自動的に「審判」に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して、面会交流の可否や方法を決定します。

- 面会交流問題における弁護士のメリット

面会交流を巡るトラブルは、当事者同士の感情的な対立が解決を妨げることが多いため、弁護士のサポートが非常に有効です。

(1)相手との交渉を一任できる

元配偶者と直接やり取りすることが精神的な負担となる場合でも、弁護士があなたの代理人として交渉を代行します。これにより、感情的な対立を避け、冷静かつ建設的な話し合いを進められます。

(2)子どもの利益を最大化するアドバイスをもらえる

弁護士は、過去の審判例や裁判例に基づき、子どもの意思を尊重しつつ、あなたの面会交流の権利を確保するための具体的なアドバイスを提供します。

例えば、「子どもに会わせてもらえない」という状況でも、弁護士は以下のような観点から、子どもの利益を最大化する戦略を提案します。

子どもに与える影響: 面会交流を拒否することが、子どもにどのような心理的影響を与えるか、という観点から主張を組み立てる。

具体的なルールの提示: 子どもの生活リズムを崩さないよう、日時や場所、時間の長さなどを具体的に提案する。

(3)調停や審判の手続きを任せられる

面会交流調停や審判では、法的な知識に基づいて、いかに「面会交流が子どもの利益になるか」を説得的に主張することが重要です。

弁護士は、あなたに代わって調停に出席し、適切な書面を提出することで、あなたの主張を最大限に反映させ、有利な解決へと導きます。

(4)調停後のトラブルを防ぐための文書作成

面会交流に関する取り決めは、口約束ではなく、必ず「離婚協議書」や「公正証書」として書面に残しておくことが重要です。

特に、公正証書に強制執行認諾文言を付記しておくことで、万が一相手が取り決めに従わない場合でも、裁判所の手続きを経ずに相手の財産を差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。

弁護士は、離婚協議書や公正証書の作成までをサポートし、離婚後のトラブルを未然に防ぎます。

- まとめ:子どもの未来のために、弁護士という選択を

面会交流は、親だけでなく、子どもにとってもかけがえのない大切な時間です。

もしあなたが、離婚後の子どもとの面会交流を拒否され、一人で悩んでいるなら、ぜひ弁護士にご相談ください。

私たちは、あなたの元配偶者との間に立ち、子どもの利益を第一に考えた、建設的な解決を目指します。

「どうすれば子どもと会えるようになるのだろうか…」

「子どもに会いたい気持ちを、どう伝えたらいいか分からない…」

そう感じた時こそ、専門家を頼るタイミングです。

まずはお気軽にご相談ください。あなたの正当な権利を守り、子どもとの絆を育むための最善策を、一緒に見つけ出しましょう。